Lifetime Achievement Award 2024 – Gion A. Caminada im Gespräch mit Jørg Himmelreich

Gion A. Caminada | Foto: Alexander Dimitriou

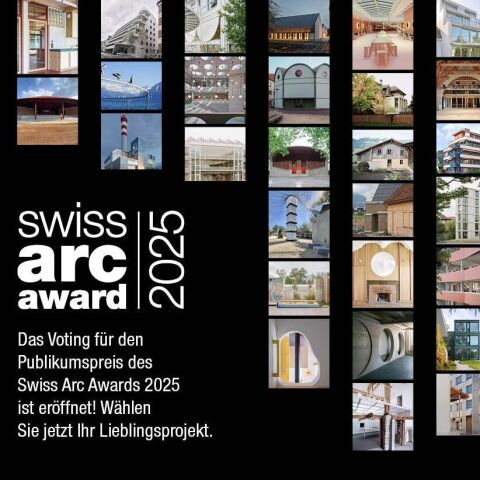

Lieber Gion – die Swiss Arc Redaktion gratuliert dir von Herzen zum Lifetime Achievement Award, der im Rahmen des Swiss Arc Award 2024 zum ersten Mal vergeben worden ist. Gerne wollen wir dieses Gespräch für einen Rückblick auf deine Tätigkeit als Architekt nutzen. Mehr noch interessieren uns aber deine aktuellen Arbeiten und wir möchten erfahren, welche Fragen und Themen dich beschäftigen.

Blicken wir zuerst auf deine Lehrjahre zurück. Du hast eine Ausbildung als Schreiner gemacht, die Kunstgewerbeschule in Zürich besucht und dann ein Nachdiplomstudium an der ETH absolviert. Was hast Du aus diesen Stationen mitgenommen für die Tätigkeit als Architekt?

Die Ausbildung als Schreiner ist eine sehr gute Grundlage für meine Arbeit – ein Leitmotiv für vieles. Und die Zeit an der ETH, das Studium und die 25-jährige Lehrtätigkeit haben mich stark geprägt.

Welche Themen hast du als Professor behandelt?

Vor 25 Jahren haben wir uns an der ETH ein Semester lang mit Vrin und Vals beschäftigt. Und zum Abschluss nochmals auf Vrin fokussiert. Die Ausgangslage hat sich in diesen Jahren stark verändert – nicht nur in Vrin, sondern weltweit. Diese veränderte Wirklichkeit hatte andere Entwürfe zur Folge. Vor 25 Jahren ging es darum, neue Perspektiven für den Ort aufzuzeigen. Nun stand das Konkrete des Ortes zur Diskussion.

Was genau hast du mit dem «Konkreten» adressiert? Ein solides Wissen über Materialien und Konstruktionen? Eine umfassende Analyse eines Ortes, auf den man architektonisch sensibel reagiert?

Vielleicht kann man das Konkrete ganz einfach an der Beziehung zur Umwelt beschreiben. In meiner Jugendzeit haben wir nicht zwischen Natur und Kultur unterschieden. Die Umwelt war weder idyllisch noch böse – sie war, wie sie war. Später begegneten mir die Fragen: Was ist Landschaft, Kultur, Natur? Sie werden von den meisten als separate Sphären empfunden. Heute plädiere ich wie andere auch dafür, Natur und Kultur stärker zusammenzudenken. Die grosse Versöhnung, die einige fordern, funktioniert jedoch nicht. Ein bezeichnendes Beispiel ist der Umgang mit dem Wolf. Er hat kein Interesse mit uns eine Beziehung einzugehen. Aber nicht nur in den Bergregionen wird es deutlich spürbar: Kultur ist in manchen Fällen eine Ergänzung oder Verlängerung der Natur, in anderen eine Entgegensetzung und Bewältigung. Konkret heisst demnach: Wir leben nicht in der Natur und der Kultur, sondern in konkreten Situationen an bestimmten Orten, in und an denen wir jeweils Orientierung finden müssen. Wir müssen für die Zukunft Resilienz lernen.

Du bist hier geboren und die Schreinerausbildung hast Du ebenfalls in Vrin gemacht. Für die Studien warst du in Zürich und an anderen Orten. Du hast danach entschieden, dich im Val Lumnezia als Architekt niederzulassen. Hast du auch erwogen, in Zürich zu arbeiten oder in anderen Städten?

Mit dem Herz war ich immer hier, nie weg. Aber ich mag auch das Kosmopolitische. Darunter verstehe ich eine erdenkliche Sicht auf die Welt und ein Verhältnis zu ihr. Der Fokus ist aber ganz auf das Spezifische im zu wirkenden Raum gerichtet. Daraus ist für mich unter anderem eine Form von Lehre und Praxis entstanden: das Kosmopolitische als Denkart, Differenzbildung als Arbeitsmethode und die Zuwendung zum Lokalen in der Umsetzung. Diese drei Themen oder Begrifflichkeiten haben sich auf meinem Lebensweg kontinuierlich verfestigt. Sie sind sehr wichtig in meiner Arbeit.

Vrin ist für mich wie ein Labor, in dem ich über Jahre hinweg Erfahrungen gesammelt habe. Aber man muss aufpassen, wie man mit Erfahrungen arbeitet; man muss sie transzendieren. Die stetige Nähe zu den Dingen ist wichtig. Es ist aber auch unerlässlich, wegzugehen und die Erfahrungen aus der Distanz zu reflektieren – ähnlich wie im Höhlengleichnis von Platon. Man erreicht die Idee, indem man aus der Höhle hinausgeht. Aber man muss wieder in sie hinabsteigen, um die Idee von der Höhle aus zu beleuchten. Das Nicht-Wissen ist eine wichtige Komponente. Das heisst für mich, forschen, weitergehen, wissen wollen, was es sein könnte. Provokant würde ich sagen: Schwierig ist es dann, wenn in einem gewissen Alter das Nicht-Wissen durch Erfahrung ersetzt wird. Das hat mich umgetrieben in den letzten 35 Jahren. Ich bin dankbar für Vrin als Ort der Erziehung. Gewisse Dinge lernt man, andere sind inkorporiert. «Man wird zu dem, was man ist, durch und gegen andere», sagte André Comte-Sponville.

Wenn man Kultur und Natur nicht als getrennte Sphären betrachtet, was für eine Architektur entsteht aus dieser Haltung?

Ich plädiere für mehr Direktheit, eben konkret, weder Trennung noch Idealisierung. Aus dieser Vielschichtigkeit entsteht etwas Sinnstiftendes für den menschlichen Alltag, auch für die Architektur. Wenn wir das, was man als Ressourcen bezeichnet, als etwas Lebendiges betrachtet, dann ist mehr darin als nur eine Möglichkeit, daraus Kapital zu erwirtschaften. Die Materie ist mehr als etwas Stummes, das man nutzen kann. Als Gegenüber bekommt sie einen bestimmten Wert. Im besten Falle wird sie resonant, sie macht etwas mit uns. Mit dieser Haltung ist man nahe zur Ethik. Gelingt der Spagat zwischen Ästhetik und Ethik, dann entsteht eine andere Schönheit. Schönheit ist dann Wert, Verpflichtung und Verantwortung. Diese Vorstellung hat bei mir viel mit meinen Erinnerungen aus der Jugendzeit und mit den später gemachten Erfahrungen zu tun. Ich bin überzeugt, es braucht eine andere Wertschätzung der Dinge. Nur dann können wir einen Beitrag zu einer «besseren» Welt erbringen. Diese Haltung ist weder ein «zurück zur Natur» noch ein esoterisches Plädoyer – es ist mehr.

Blick auf das Dorf Vrin | Foto: Ralph Feiner

Das kann man in deiner Arbeit in Vrin nachvollziehen. Sie hat nicht nur architektonische und räumliche, sondern auch soziale, politische und ökonomische Dimensionen. Du hast etwas geleistet, das über die konkreten Bauaufgaben hinausgeht. Ist es das, was du adressierst, wenn du immer wieder davon sprichst, dass du mit Architektur «Orte schaffen» möchtest?

Der Ort ist im Gegensatz zum Raum eine überschaubare Grösse. Ein Ort ist für mich eine Situation der Verantwortung. Ich war und bin bereit – beispielsweise für Vrin – eine Verantwortung zu übernehmen. Dadurch bekommt der Ort für mich eine ganz andere Bedeutung. Aus diesem Grunde plädiere ich dafür – entgegen der gegenwärtigen Entwicklung – den Raum der Zuständigkeit in kleineren Einheiten zu skalieren. Nur dann sind wir handlungsfähig. Das Problem der heutigen Zeit ist: Wir bauen zu viele Sachlichkeiten und schaffen zu wenig Raum für Ereignisse und Geschehnisse. Architektur kann und soll das Ereignis nicht planen. Architektur kann aber Strukturen schaffen, damit sich Ereignisse etablieren können. In dieser Vorstellung geht es um die Fragen: Wie stark schränke ich etwas ein und wie offen soll es sein? Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Distanz und Nähe sind die entscheidenden Entitäten für Ereignisse. Ein Beispiel: In Valendas haben wir ein Gasthaus gebaut, das von einem grossartigen Wirt betrieben wird. Seine Person und die Ereignisse, die im und ausserhalb des Gebäudes stattfinden, schaffen am Ort einen Mehrwert. Wir müssen mehr Orte schaffen.

Hotel Maistra 160, Pontresina, 2023 | Foto: Ralph Feiner

Kannst Du das an einem anderen Projekt noch genauer erläutern?

Das Gebäude, das mich am meisten herausgefordert hat, ist die Totenstube in Vrin. Da kam vieles zusammen. Schmerz und Erleichterung; die grossen Fragen von uns Menschen. Was ist Tod? Wie geht man mit Trauer um? Wie fühlen sich die Leute in diesen Momenten? Welcher Raumcharakter kann die Trauer unterstützen oder hilft sie zu verarbeiten? Während sieben Jahren habe ich mich mit der stiva da morts beschäftigt. Das war für mich einzigartig und zugleich wegweisend für spätere Projekte. Daraus ist für mich eine Maxime entstanden: Wenn ich etwas gut oder gar richtig mache, dann bin ich auch fähig, andere Dinge gut zu machen.

Ist aber nicht jede Bauaufgabe und Situation wieder anders?

Ich habe meinen Student*innen oft gesagt: Beschäftigt euch ein Leben lang spezifisch mit etwas – bis zu Ende. Ob es Bienenzucht ist oder etwas anderes, das ist egal. Selbstverständlich muss dieses Etwas auch Platz lassen für anderes. Das Erfahren und Spüren, was sich im Prozess verändert, das ist unglaublich wichtig. Wenn ich heute etwas mache und morgen etwas anderes, dann verspüre ich zwar Differenzen und Diversität. Aber ich erfahre nicht, was sich verändert. Das kann ich nur, wenn ich kontinuierlich am selben dranbleibe. Ich stelle immer die gleichen oder ähnliche Fragen, bekomme aber andere Antworten. Durch die Wiederholung lernt man am meisten. Entlang dieses Credos habe ich meine Methode für den Entwurf entwickelt.

Das Globale und das Lokale, Kontinuität und Veränderung, Vorgaben und Flexibilität – dies sind Pole, mit denen du dich als Architekt und Theoretiker über viele Jahre hinweg auseinandergesetzt hast. Wenn ich es richtig lese, hast du versucht, die daraus resultierende Dialektik zu umarmen, um deine Projekte reich zu machen.

Für mich sind das keine Gegensätze. Sie gehörten schon immer zusammen. Am Verhältnis dieser Pole müssen wir arbeiten. Sprechen wir von Kontinuität und Veränderung: Um einen Beitrag zur Entwicklung eines Ortes zu leisten, versuche ich, die Kräfte, die vorhanden sind, zu aktivieren, zu stärken oder gar zu vermehren. Das gibt einem Ensemble, einem Dorf oder einem Stadtteil seine eigene, urtümliche Kraft. Im Sinne der Kontinuität zu arbeiten, heisst jedoch nicht, dass es den Kontrast nicht erträgt oder dass man nicht nach Veränderung streben sollte. In Vrin hat die Suche nach dem guten Leben seit meiner Jugendzeit auch eine bauliche Kontinuität hervorgebracht. Man hat neue Dinge errichtet und hoffte auf eine bessere Welt. Diese Haltung lebe ich noch immer. Ich bin zuversichtlich, dass die Welt besser werden kann. Natürlich spielen darin auch (idealisierte) Erinnerungen eine bedeutende Rolle. Erinnerungen lassen sich nicht unterdrücken, sie sind von Bedeutung. Sich erinnern bewahrt uns davor, Werte zu verlieren. Aber man sollte sich davon auch nicht lähmen lassen. Denn Ballast abzuwerfen ist genauso wichtig. Das lässt Neues zu.

Dann zum Globalen und Lokalen: Wenn ich mich an meine Jugendzeit zurückerinnere, dachten wir, Vrin sei die Welt, ausserhalb gibt es nichts. Die Menschen hatten damals fast nur Eigenes, Fremdes gab es wenig. Dann kam der grosse Wandel. Die Welt ist nach Vrin gekommen und hat seinen Geist verändert. Das, was man hier vor 30 oder 25 Jahren machen konnte, ist jetzt nicht mehr möglich. Heute haben wir zu viel Fremdes und zu wenig Eigenes – noch in den hintersten Ecken der Welt wird man fremdbestimmt. Wir müssen uns in Zukunft dem Eigenen wieder stärker zuwenden.

In den Bergregionen sind bekanntlich zwei gegenläufige Entwicklungen im Gang: Es gibt die Resorts, die getrieben vom Tourismus kontinuierlich wachsen, und gleichzeitig Talschaften, die schrumpfen und zur Peripherie werden. Beide Welten existieren nah beieinander, aber sie haben ganz andere Dynamiken. Du hast dich viele Jahre mit Vrin und damit vorrangig mit der Peripherie beschäftigt. In jüngerer Zeit hast du jedoch immer öfter Projekte in den wachsenden Regionen realisiert und mit dem Maistra nun auch ein Hotel in einem vom Tourismus geprägten Ort gebaut. Kannst du Ansätze, die du in der Peripherie entwickelt hast, für das Bauten im Resort übertragen? Oder musst du Architektur dort ganz neu denken?

In der Architektur geht es meiner Meinung nach allgemein um zwei Dinge: Um Konzept und Empirik – unabhängig von der Ausgangslage und vom Ort. Das Konzept ist ein geistiges Konstrukt, das im besten Fall die Idee ordnet und zusammenhält. Das Empirische ist das, was man erfahren hat und erfährt – das Emotionale. Die beiden Phänomene in Einklang zu bringen, bleibt die grosse Herausforderung. Als Architekt bin ich einerseits Wissenschaftler, anderseits ist für mich das Pragmatische von grosser Bedeutung. Gerade bei der Arbeit im Lokalen ist ein Navigieren zwischen dem Wissen des Experten und des lokalen Pragmatikers – dem Bauern oder dem Wetterpropheten – für mich wichtig. Beide Haltungen sind für die Architektur, so wie ich es mir vorstelle, nicht von direktem Nutzen – aber im Prozess dennoch unverzichtbar. Zudem frage ich mich an jedem Ort: Wie kann ich ein Gefühl der Zugehörigkeit schaffen? Mit deiner Frage spielst du sicher auch auf die Darstellungen im «Städtebaulichen Portrait» des ETH Studios Basel und dessen politischen Implikationen an. Die Autor*innen gingen davon aus, dass an abgelegenen Lagen nur Resorts eine Überlebenschance haben. Das hat sich in den letzten Jahren verändert. Die Menschen suchen nach den abgelegensten Orten. Für die Peripherie ist das Andersartige eines der grössten Potenziale. Wir müssen die Stadt und die Peripherie zueinander in Beziehung bringen, dann haben beide Positionen einen Nutzen. Wichtig ist dabei jedoch die Stärkung der Differenzen. Dort sehe ich den Verdienst des Städtebaulichen Portraits. Die Differenz, die ich meine, ist nicht als Werbestrategie für den Tourismus gedacht, in erster Linie soll sie für die Menschen, die an diesen Orten leben, ein Mehrwert sein.

Du hast beschrieben, wie sich Vrin durch die architektonische Entwicklung immer stärker mit der Welt verschränkt hat. Ist es das, was du mit «in Beziehung setzen» meinst? Und siehst du dies als eine verallgemeinerbare Strategie, wie mit der alpinen Peripherie generell umgegangen werden könnte? Vorhin klangst du diesbezüglich eher kritisch.

Grundsätzlich ja. Wobei man da aufpassen muss. Die Verschränkung darf nicht zu einer Verallgemeinerung führen. Sonst wird die Kraft, die in der Differenz steckt, aufgelöst. Dann ist das ganze Potenzial weg. Die Frage müsste sein: Wie kann ich einen Ort entwickeln und etwas bewirken, ohne dass er an Eigenheit verliert, obwohl er in eine Beziehung zur Welt tritt? Wir haben am Anfang der Arbeit in Vrin radikal versucht, seine Authentizität – wenn man das so nennen will – zu erhalten. Das war nur bedingt möglich. Die Welt kommt einfach. Du kannst sie nicht abhalten. Das damals Fremde ist heute präsenter als vor 40 oder 50 Jahren. Trotzdem bleibe ich zuversichtlich. Wenn man die Peripherie in den Alpen weiterentwickelt, muss man natürlich die Frage stellen: Wie gehen wir mit Zweitwohnungen um? Wollen wir noch mehr? Oder ist es genug? Was ist die Alternative? Wir sollten nicht nur diskutieren, was innerhalb einer Gesetzgebung möglich ist. Wir sollten sagen, was wir wollen. Mit dieser Aufforderung beginnt aber erst die Diskussion, was beispielsweise dem Berggebiet in dieser Gesamtbetrachtung zusteht.

Du hast dich intensiv mit Fragen des Ortsbildes auseinandergesetzt und empfindest es als Wert, wenn sich Gebäude ähneln und Gruppen mit vergleichbaren Eigenschaften bilden. Den Versuch, durch Gestaltung herauszustechen, also Aufmerksamkeit durch Andersartigkeit zu erreichen, lehnst du als Ansatz ab – zumindest in Bezug auf die äussere Form. Aus einigen von dir entworfenen Innenräumen lese ich aber zugleich eine Suche nach Vielfalt und räumlicher Komplexität heraus. Ich habe dabei vor allem das skulpturale Treppenhaus mit den eingeflochtenen Aufenthaltsbereichen im Mädcheninternat in Disentis vor Augen. Kann man sagen, dass deine Architektur von einer Suche nach Eingepasstheit beziehungsweise Kohärenz beim Äusseren und nach Individualität und räumlicher Vielfalt in den Innenräumen geprägt ist?

Wenn ich mir beispielsweise ein gut geordnetes Dorf – sei das Vrin oder andernorts – anschaue, dann ist es nie eine Einheit. Das Dorf war immer schon eine Summe von Ensembles. Ein Ensemble ist in sich abgeschlossen, es wirkt wie «fertig» gemacht. Nur dann entsteht eine Beziehung zur nächsten Einheit. Es ist mir bei jeder Bauaufgabe sehr wichtig, solche Ensembles zu bilden. Bei jedem Haus – ob nun in der Gruppe oder alleinstehend – geht es immer um ein Gleichgewicht von Zugehörigkeit und Autonomie. Jedes Ding soll eine gewisse Autonomie zum Ausdruck bringen – eine Autonomie aus dem Kontext heraus. Ein Mensch, der nicht eine bestimmte Selbstsicherheit oder ein Selbstbewusstsein ausstrahlt, hat Schwierigkeiten innerhalb der Gemeinschaft. So ist es auch bei Bauten. Jedes gute Haus steht für sich, ist aber auch Teil des grösseren Ganzen.

Mädcheninternat Kloster Disentis, 2004 | Foto: Lucia Degonda

Wenn ich deine Bauten reflektiere, dann sehe ich verschiedene Momente der Autonomie. Aber das Bedürfnis, sie einzupassen, scheint klar im Vordergrund zu sein. Insofern wäre es gut, wenn du beim Thema «Wert von Differenz» noch einmal nachlegen könntest. Du hast ja gesagt, dass es auch ein wichtiger Begriff in deinem Unterricht war.

Differenz war für mich in der Lehre zentral und ist auch im Entwurf ein wichtiges Thema. Sie darf jedoch nicht willkürlich geschaffen werden. Das wäre die Kopie. Differenz muss aus den spezifischen Bedingungen und Eigenarten des Ortes erwachsen. Es ist wichtig zu erkennen, was die Kraft und die Bedeutung eines spezifischen Kontextes sind. Diese gilt es zu verstärken. Eine wichtige Erkenntnis der Differenz war für mich: Es braucht ein Quantum des Fast-gleichen, damit sie wirksam wird. Wenn das gelingt, kommen wir dem Phänomen der Identität näher.

Also sprechen wir weniger von signifikanten Unterschieden als von präzisen Nuancen?

Diese Unterschiede gilt es auszumachen und sie ins Werk zu setzen. Bei der Siedlung Burggarta, die wir in Valendas gebaut haben, ging es beispielsweise darum, das Ortsspezifische, die örtlichen Bedingungen spürbar zu machen. Das Motto der Idee war: «Ich wohne mit dem Haus und seinem Umfeld und das Haus wohnt mit mir.» Dieses Wechselspiel, das ein Quasi-Subjekt und ein Quasi-Objekt im Sinne von Bruno Latour andeutet, finde ich hoch interessant. In Valendas haben wir die Wohnungen in unterschiedlichen Klimazonen geteilt. Diese Idee erwuchs aus Erfahrungen meiner Jugendzeit. Bei uns im Haus war im Winter nur die Stube warm, alle anderen Zimmer blieben unbeheizt. Dann versammelten sich alle um den Ofen. In Valendas wollte ich den Leuten nicht das Gleiche zumuten, sondern die Qualität aus meinen Erinnerungen für das heutige Wohnen aktivieren. Das ist für mich ein Weg zu mehr Nachhaltigkeit.

Reden wir von Effizienz, dann steht Suffizienz nicht weit entfernt. Bezüglich Nachhaltigkeit könnte man sagen: Effizienz heisst bessere Technik; Suffizienz, bessere Menschen. Beides stösst an Grenzen. Suffizienz bedeutet für mich nicht Verzicht auf etwas, sondern das Entdecken des noch Verborgenen und noch Abwesenden und dies zu spürbaren Qualitäten des Wohnens werden zu lassen.

Geht es bei Burggarta auch darum, dass die Bewohner*innen lernen, die Heizenergie mehr zu schätzen, wenn sie sich im Winter zwischen den kalten und warmen Räumen bewegen?

Wir haben in Valendas mit drei Temperaturzonen gearbeitet. Die Innenbereiche mit den Küchen und Bädern sind aus Beton. Diese Räume haben verglichen mit den Wohn- und Schlafräumen viel mehr Speichermasse. Sie wirken ähnlich wie ein Specksteinofen. Bei der Strahlungswärme hat man das Gefühl, man könne die Wärme herumtragen und sie habe ein spezifisches Gewicht. Im Winter sind die Küchen mit 22 bis 25 Grad Celsius die wärmsten Bereiche des Hauses, im Sommer hingegen die kühlsten. Dann gibt es temperierte Räume, deren Nutzung offen ist. Diese werden im Sommer ganz anders genutzt als im Winter. Diese Zimmer werden von der direkten Sonneneinstrahlung aufgeheizt. An einem schönen Wintertag können sie durch den passiven Eintrag fast bis zu 20 Grad warm werden. Dazu gibt es die kalten Bereich, die eine Temperatur von bis minus 10 Grad erreichen. Die unterschiedlichen Temperaturzonen bereichern meiner Ansicht nach das Wohnen. Was früher zwanghaft war, beruht bei Burggarta auf Freiwilligkeit.

Du hast vorher davon gesprochen, dass du die mentale Trennung von Natur und Kulturlandschaft überwinden möchtest. Soll eine Wohnung mit einem solchen Mischklima auch anregen, sie häufig zu verlassen und sich mehr draussen aufzuhalten?

Im Gegenteil: Man muss bei diesen Wohnungen gar nicht rausgehen. Wenn ich Wärme will, dann bewege ich mich vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer und zur Küche. Ich kann aber auch einen Umweg über andere Räume nehmen. Das grosse Ziel der Architektur müsste sein, Räume zu bauen, die so geschätzt werden, dass die Leute nicht mehr weggehen wollen. Gute Wohnungen und sinnstiftende Ereignisse im Kontext sind eine grosse Bereicherung für das Leben. Das war der Versuch von Valendas.

Lass uns tiefer in die Bereiche Materialität und Konstruktion eintauchen. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit lokalen Baustoffen und tradierten Techniken – allem voran dem Bauen mit Holz. Lange kam es in der Schweiz vorrangig für Landwirtschafts- und Infrastrukturbauten zum Einsatz. Im Zuge der veränderten Nachhaltigkeitsdebatte, bei der aktuell der CO2-Ausstoss bei der Herstellung und dem Transport von Materialien im Fokus steht, spriessen Holzbauwerke im gesamten Land. Wie findest du diese Entwicklung?

Ich bin skeptisch. Es gibt eine Studie, die sagt, dass nur für einen bescheidenen Teil dessen, was in Europa gebaut wird, genug Holz zur Verfügung steht. Das zeigt bereits das Problem des Nachhaltigkeitsdiskurses auf. Das Thema wird oft von einer nur kurzfristig anhaltenden Hysterie getrieben – auch die Diskussionen des Klimawandels. Selbstverständlich müssen wir uns damit beschäftigen und rasch handeln. Als Architekt*innen sollten wir darauf jedoch Antworten mit den Mitteln der Architektur geben, dann schaffen wir Baukultur. Holz kann viel, aber bei weitem nicht alles. Im Sinne von «Orte schaffen» würde ich nicht überall ein Holzhaus bauen. Entscheidend ist für mich die Frage nach der regionalen Verfügbarkeit von Holz. Zudem ist der Wald mehr als nur ein Wirtschaftsraum.

stiva da morts, Vrin, 2003 | Foto: Lucia Degonda

Beim Hotel Maistra hast du mit Naturstein gearbeitet – einem Material, das zwar an den meisten Orten lokal vorhanden ist, im Zuge der Industrialisierung des Bauens jedoch fast komplett aus dem Repertoire verschwunden ist. Es galt für Jahrzehnte als aufwendig und teuer. Nun wird genau gerechnet, wie viel CO2 bei Gewinnung und Transport eines Materials ausgestossen wird. Im Zuge dessen gibt es ein neues Interesse am Stein, weil dessen Ökobilanz verglichen mit Beton oder Kunststeinen recht gut ist. Das kommt einigen Architekt*innen entgegen, da sie die Sinnlichkeit des Materials schätzen. Bei deinem Hotel kam Stein für die Pfeiler zum Einsatz. Ist das ein Versuch, einen Weg hin zu lokalen und nachhaltigeren Baustoffen zu gehen?

In Pontresina fragten wir uns zuerst: Wie sieht ein heutiges Hotel aus? Gibt es dafür tragfähige Referenzen? Wir haben uns nach verschiedenen Abwägungen für einen Hybridbau entschieden, bei dem auch Naturstein zum Einsatz kam. Stein gewinnt in Hinblick auf die Ökobilanz als Baumaterial wieder an Bedeutung. Ich begrüs-se die anstehende Entwicklung. Auch wenn die Materialwahl bei der Ortsbildung zentral ist, sollten wir bei den Materialien und Konstruktionen nicht in einem Entweder-oder-Denken stecken bleiben. Wir müssen wieder lernen, die Materialien so und dort einzusetzen, wo ihre Eigenschaften am besten zur Geltung kommen.

Jahrzehnte lang haben verschiedene Protagonisten gefordert, man müsse versuchen, der modernen Architektur wieder lokale Charakterzüge einzuschreiben. Kommt die Nachhaltigkeitsdebatte dem entgegen? Entstehen dadurch neue regionale Sprachen oder mehr Sinnlichkeit?

Das wäre schön. Durch die Normierung und den Rationalisierungsprozess – unter anderem durch die Solargewinnung – befürchte ich eher das Gegenteil. Das ist keine Kritik an der Solarnutzung; die ist unverzichtbar. Im Moment sehe ich allerdings, dass die Architektur auf der Strecke bleibt, weil zu kurzsichtig und hektisch auf die Themen Klimawandel und CO2-Ausstoss fokussiert wird und sich viele von Ängsten leiten lassen. PV-Anlagen sind nur ein kleines Puzzle auf dem Weg der Nachhaltigkeit, wenn auch ein wichtiger. Wir als Architekt*innen müssen in der jetzigen Situation und in dieser Wirklichkeit mit der Architektur reagieren und gute Bauten und Räume realisieren. Wenn es gelingt, die Technik als Veredelung der örtlichen Eigenschaften einzusetzen, dann sind wir etwas näher an der Essenz des Ortes.

Wie genau entsteht sie?

Durch eine grössere Sensibilität für die Dinge, das Material, die Konstruktion. Wenn ich beispielsweise einen Strickbau vergleiche mit einem günstigeren Riegelbau, dann finde ich da eine höhere Wertschätzung. Bis die Menschen einen Strickbau abbrechen, überlegen sie zweimal. Aber ein billiger Ständerbau wird ohne Zögern entfernt. In diesem Zusammenhang ist die Kommerzialisierung des Bauens ein grosses Problem. Der Moment, als die Menschen gemerkt haben, dass man mit Bauen Geld verdienen kann, war – überspitzt gesagt – der Anfang vom Untergang der Baukultur. Am Kommerz haftet ein grosses Risiko. Ökonomie hingegen ist etwas Positives. Ökonomie heisst haushalten. Das mussten wir schon immer.

Aber du machst damit kein Plädoyer gegen ein industrielles Bauen, oder?

Zum alten Bauen kommen wir allemal nicht mehr zurück. Das geht gar nicht. Man kann heute keine Gebäude mehr mit 80 Zentimetern dicken Natursteinmauern errichten. Das wäre ein grosser Verschleiss an Material und Energie, würde hohe Transportkosten verursachen und unglaubliche Mengen CO2 freisetzen.

Gibt es Fragestellungen, Themen oder Bauaufgaben, die du in den nächsten Jahren angehen möchtest?

Vielleicht das ideale Dorf. Ob das gelingen würde, kann ich nicht sagen. Wenn ich zurückdenke an Vrin, dann hatte ich vor 30 Jahren grosse Erwartungen. Nicht alles ist eingetreten. Das ist gut so. Am Anfang jeder Idee ist eine klare Entschlossenheit gefordert: So und nicht anders! Einzig diese Resolutheit schafft etwas, das man verstossen kann. Ich gehe bei jeder Aufgabe ähnlich vor. Ich erarbeite eine Idee und versuche sie im laufenden Prozess zu zerstören. Das muss und will ich aushalten. Wenn die Idee nicht standhält, muss man sie fallenlassen. Das Spiel zwischen Realität und Utopie ist mir wichtig. Träumen soll man. Wenn ich nur utopisch unterwegs bin, dann bin ich als Architekt*in arbeitslos. Aber wenn ich nur an der Realität arbeite, bin ich langweilig.

Das utopische Dorf – kannst du beschreiben, wie du es entwerfen würdest?

Intuitiv und mit etwas weniger Vernunft. Das Intuitive ist oft viel interessanter als das Vernünftige. Vernunft heisst nach Regeln und Normen zu arbeiten. Das Intuitive arbeitet mit dem Gespür. Viele Orte, die uns anregen, sind intuitiv entstanden. Man hat ein Haus gebaut, das nächste und dann musste man irgendwie zwischendurchkommen. Die Strassen wurden nicht geplant, sie liegen aber gut. Später brauchten die Leute einen religiösen Raum. Dieser sah ganz anders aus als das, was schon da war. Es hat sich eine Hierarchie gebildet. Diese hierarchische Form interessiert mich, sie ordnet das Leben. Natürlich kann man das nicht gleich gut nachmachen. Alles ist komplexer geworden, in vielen Fällen zu kompliziert.

Aussichtsturm, Tierpark Goldau, 2016 | Foto: Lucia Degonda

Müsste also ein neues Dorf nicht über Jahre hinweg und aus der Gemeinschaft heraus erwachsen, damit es die von dir beschriebenen Qualitäten hat?

Du hast natürlich recht. Mit deinem Einwand zeigen sich die Grenzen der Planung und der Architektur. Wir sollten trotzdem nicht aufhören, an Ideale zu glauben. Es bleibt eine Suche nach Wahrheit. Die Suche nach dem Schönen ist die Suche nach Wahrheit. Aber man wird sie nie finden, es bleibt beim Suchen. Das muss man ertragen. Hin und wieder wird es gelingen, ein Kollektiv für gute Orte zu bilden – Orte zum Staunen.

Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Wir freuen uns, dass du den Leser*innen von Swiss Arc 2025 in einem Werkvortrag weitere Einblicke in deine Arbeit und aktuellen Projekte geben wirst.

Der Text wurde in Swiss Arc Award Mag 2024–6 erstveröffentlicht. Bestellen Sie Ihr Exemplar hier.

Die Laudatio von Roger Boltshauser können Sie als PDF herunterladen.