Haus zum Pudel

8222 Beringen,

Schweiz

Veröffentlicht am 07. Oktober 2021

Marazzi Reinhardt GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Beschreibung

Sergio Marazzi und Andreas Reinhardt sind beim Haus «zum Pudel» selber als Bauherren tätig geworden und haben auch mit Hand angelegt. Aussen lehnt sich das Haus typologisch bewusst an regionale Vorbilder an; innen erzeugen direkte Materialien einen Eindruck sinnlicher Vielfalt. Die additive Herangehensweise überzeugt, auch weil wiederverwendete Bauteile zum Einsatz kamen.

Als die Architekten Sergio Marazzi und Andreas Reinhardt ein marodes Gebäude in Beringen erwarben, wussten sie zuerst noch nicht, was daraus entstehen sollte. Marazzi kennt die Gegend um Schaffhausen gut. Jedes Mal, wenn er an diesem Haus mit seinem Kioskanbau vorbei fuhr, stach es ihm ins Auge. Die kleine Parzelle an prominenter Lage im Dorf, direkt an der Hauptstrasse und in der Nähe zu einem Coop-Supermarkt gelegen, inspirierte die beiden Architekten. So entstand die Idee, das Gebäude zu erwerben, umzubauen und damit ein «Schaufenster» für ihr Architekturbüro zu schaffen. Kaufen konnten sie es günstig – für nur 30 000 Franken. Die erste Begehung zeigte jedoch, dass es nicht mehr zu retten war. Bereits die Geschosshöhen von unter 1.90 Metern und die Baufälligkeit des Hauses sprachen dagegen. Später entdeckten sie dann auf dem Dachboden mehrere Fotoalben, in denen ein Pudel die Hauptrolle spielte. Haus «zum Pudel» – der Name des Projekts war somit bereits geboren, bevor Marazzi Reinhardt begannen, den Ersatzbau zu planen, der Respekt für den Bestand zeigen und auf verschiedenen Ebenen Bezüge zum Dorf aufbauen sollte.

Wiederverwertungen

Materialien, wenn immer möglich nicht entsorgen, sondern wiederverwenden: Dieser neue Trend entspricht auch der Philosophie von Marazzi Reinhardt. Zwar konnten keine Bauteile aus dem baufälligen Gebäude gerettet werden, doch nutzten sie das Angebot der Stiftung Denkmalpflege des Kantons Thurgau, die ein riesiges Bauteillager aus dem Fundus historischer Liegenschaften unterhält und zur Wiederverwendung anbietet.

Auch die Gemeinde Beringen wurde in das Projekt einbezogen und erkannte bald den Nutzen einer Aufwertung des Dorfbildes durch den Ersatzneubau. Sie erlaubte, dass der «Pudel» aussen auf eine der Gemeinde gehörenden Parzelle ausgreift. Dafür stellt das Haus im Gegenzug Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Personen können hier sitzen, während sie auf den Bus warten. Und für einen Laden im Erdgeschoss gab die Gemeinde einen zinslosen Kredit von 250 000 Franken.

Dass die beiden Architekten vor ihrem Studium in Winterthur handwerkliche Ausbildungen als Schreiner und Zimmermann genossen haben, spürt man. Mit Liebe zum Detail und dem Hintergedanken, zukünftigen Kunden ein Objekt zeigen zu können, das ihre Vorstellungen einer zeitgemässen Architektur ideal veranschaulicht, machten sie sich ans Werk und schufen in sieben Jahren ein Bauwerk, das zwar nicht günstig war, jedoch durchdacht, einfallsreich und zugleich direkt und selbstverständlich wirkt.

Kalkstein – bezugnahme auf das Juragebirge

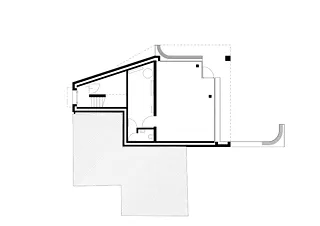

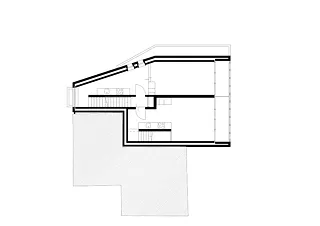

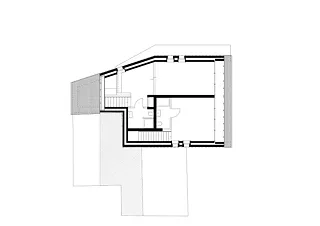

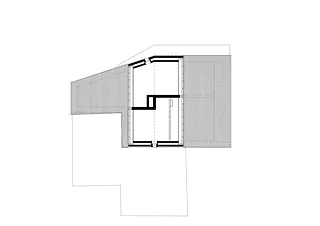

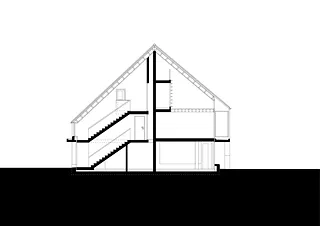

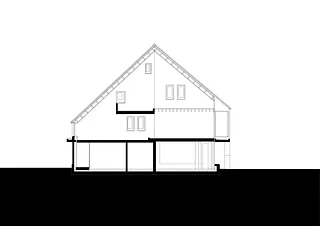

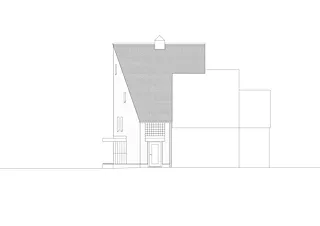

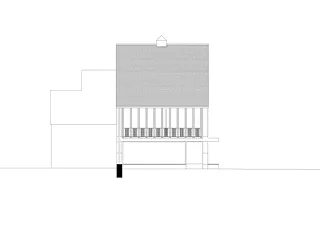

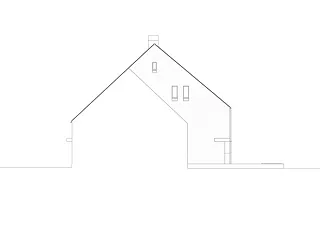

Entstanden ist ein giebelständiges Wohnhaus mit zwei Wohnungen und einem Laden, das mit den anderen Häusern im Dorf einen formalen Dialog aufbaut. Der Kern für Treppe, Innenwände und das Erdgeschoss besteht aus Beton. Damit wurde die schalltechnische Entkopplung der beiden Wohnungen gelöst und den Anforderungen der Erdbebensicherheit Rechnung getragen.

Für den Boden der Bushaltestelle und der eingezogenen Ladenfront wählten die Architekten einen Kalkstein als Belag in Anlehnung an den nahe gelegenen östlichsten Ausläufer des Juras, der sich hinter Beringen ausstreckt. Da sich weit und breit kein aktiver Steinbruch finden liess, wählte man schliesslich – auch aufgrund seiner Farbe und Stabilität – einen Nürnberger Kalk. In den Wohnungen der Obergeschosse wurden selbst Bad und Küche mit diesem Stein ausgelegt, wohlwissend, dass er heikel ist. Doch die Architekten haben Freude an Patina. Und sollten die Böden einmal zu stark verfärbt sein, könne man den Stein einfach abschleifen, so Sergio Marazzi, und fügt bei, dass der ganze Bau ein «Spielfeld auf verschiedenen Ebenen» gewesen sei.

Die Aussenwände sind ein Zweischalenmauerwerk, aussen verputzt mit einem drei Zentimeter dicken rohen Kalkputz, der nicht gestrichen wurde und so farblich dem Beton und Kalkstein ähnelt. Auch hier wurde experimentiert. Die Frage, zu welcher Tageszeit der Kalkputz am besten verarbeitet werden sollte und welcher Farbton mit welchen Mitteln erreicht werden könne, stellte sich als wichtiges Puzzleteil dar, während sich die Architekten an jahrhundertealten Gebäuden, die genau so gemacht worden sind, orientierten.

Buche, Eiche und Fichte – Wohnlichkeit und gute Akustik

Seine angenehme Atmosphäre und gute Akustik in den Innenräumen verdankt das Haus «zum Pudel» in erster Linie dem Holz, von dem vieles in Eigenleistung der Architekten eingebracht wurde. Das massive Buchenparkett im ersten Obergeschoss wurde von der besagten Stiftung Denkmalpflege erworben und im ursprünglichen Zustand belassen, sodass seine Patina eine angenehme Wohnlichkeit ausstrahlt. Hölzerne Rippendecke und Balkenlagen zwischen den Geschossen verstärken dies. Im zweiten Obergeschoss mit den Schlafbereichen verlegten die Architekten massive Fichtenbahnen, die auch hier zusammen mit dem hölzernen Dachstock für Behaglichkeit sorgen.

Und selbst für die Fenster im Erdgeschoss kam kein System mit genormten Profilen zum Einsatz. Sie sind echte Schreinerlösungen: Ein Zweifachglas wurde unmittelbar in einen Eichenrahmen eingebaut. Die Hauseingangstüre besteht ebenfalls aus Eiche, während die übrigen Türblätter aus MDF-Rohlingen gefertigt wurden.

Glasbausteine – Referenz an die Vergangenheit des Ortes

In die schmale Nordfassade, von wo die Wohnungen betreten werden, fügten die Architekten ein Feld aus Glasbausteinen ein. Diese gab es auch schon beim Vorgängerbau. Beim «Pudel» kommen sie aber auch innen zum Einsatz, beispielsweise als Wände für die Duschen. Sie sorgen für Tageslicht und Transparenz in der Kernzone. Bei Glasbausteinen dominieren in der Schweiz zwei Hersteller. Ihre Produkte sind jedoch teuer. In Holland fanden die Architekten dann Glasbausteine für zwei Euro pro Stück und versuchten diese – angeleitet von Youtube-Videos – selbst zu verbauen. «An der ersten Mauer hatten wir ewig lange,» lacht Sergio Marazzi im Rückblick «und als wir schliesslich wussten, wie es geht, waren wir bereits fertig.»

Metall – lob der leitungen

Ein weiteres prägendes Element im Hausinnern sind die Aufputzinstallationen. Die vom Sanitär kunstvoll gebogenen Rohre aus Chromstahl dienen gleichzeitig auch als Küchenarmaturen, Handtuch- und Duschkopfstangen und selbst für die Vorhangstangen entlehnte man die Chromstahlrohre und bog sie für diesen Zweck zurecht. Auch die Stromleitungen aus Aluminiumrohren bleiben sichtbar. Darüber hinaus gestaltete der Elektriker die Apparaturen für die Lampenfassungen, Kippschalter und Steckdosenhüllen bis hin zu den Türgriffen und Schildern aus Aluminium selber. Im obersten Geschoss dienen schliesslich verzinkte, in Beton eingelegte und gebogene Armierungsstangen als Trittleiter vom Schlafzimmer zur Dachgalerie. Mit Kunstharz überzogene Garderoben- und Küchenmöbel geben dem Haus einen weiteren optischen Kick. An jeder Ecke haben die Architekten etwas ausprobiert. Das erklärt, warum sie sieben Jahre gebraucht haben, um das Haus fertigzustellen.

Impulse fürs dorf

Seit 2021 steht das an das Fernwärmenetz angeschlossene «neuvertraute» Haus, dessen schmale Fenster und kurze Vordächer an die ortsüblichen Trotten erinnern, nun an seiner prominenten Lage in Beringen und ist längst zu einem prägenden Teil des Dorfbildes geworden. Die zwei kleinen Wohnungen sind vermietet und das Ladenlokal wird an drei Tagen pro Woche von einem Bauern aus der Umgebung bewirtschaftet. Entstanden ist ein Begegnungsort, an dem die Leute stehen bleiben, ins Gespräch kommen, während sie auf der Bank sitzen und auf den Bus warten. Das Haus «zum Pudel» zeigt, dass es möglich ist, im Dorfkontext mit den Mitteln der Architektur Impulse zu generieren zur Stärkung der lokalen Identität und des Zusammenlebens. Man wünscht sich zukünftig mehr Architektur in diesem Geiste.

Text: Marianne Kürsteiner

Erstveröffentlichung im Arc Mag 2.2022

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen