Schulhaus Wasserwerkstrasse

8037 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 07. April 2024

Mentha Walther Architekten GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Das Gebäude am rechten Limmatufer wurde 1783 als erste grössere Fabrikanlage ausserhalb der Stadtmauern Zürichs erbaut. Seit 1945 wird das Gebäude als Schule genutzt. Im Jahr 2021/22 sanft umgebaut, wird es inzwischen als Primarschule, Hort und Mittagstisch genutzt. Der behutsame Umgang mit dem denkmalgeschützten Bestand hatte bei der gesamten Planung oberste Priorität. Durch den gezielten Einsatz von beispielsweise farbigen Akzenten an der Kassettendecke aus den 1970er-Jahren oder einem neuen Aufzug und einer angemessenen Architektursprache haben Mentha Walther Architekten eine für das Haus, seine Umgebung und die Nutzungsdauer stimmige und sensible Gesamtlösung gefunden.

Ausgangslage

Steigende Schülerzahlen erforderten zusätzliche Klassen- und Betreuungsräume für das Schulhaus Letten. Im Hinblick auf die für 2030 geplante Gesamtsanierung wurde nach geeigneten und zielführenden Eingriffen gesucht. Ziel war es, einen behutsamen Umgang mit dem denkmalgeschützten Gebäude zu finden. Tiefgreifende Eingriffe sollten eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren, kleinere, teilweise reversible Eingriffe 10 bis 15 Jahre überdauern.

Entwurfsidee

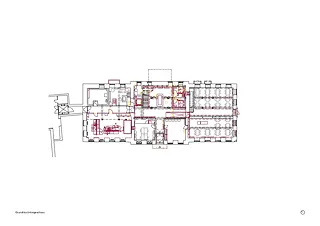

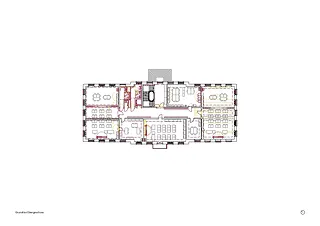

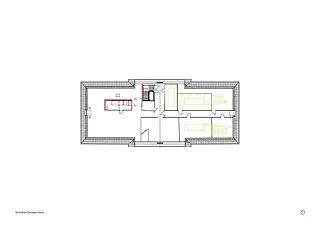

Der Speisesaal wird in der ehemaligen Stoffdruckerei im Osten des Gebäudes eingerichtet. Die dreiseitige Belichtung und der direkte Ausgang zum Garten prädestinieren den Bereich als Mehrzwecksaal. Ein Durchbruch verbindet ihn mit der neuen Garderobe. Die geschlossene Treppe ins Erdgeschoss wurde geöffnet und damit das Untergeschoss als Hauptgeschoss neu an die Obergeschosse angebunden. Die Regenerationsküche ist südwestlich im Untergeschoss angeordnet und über den bestehenden Unterfluraufzug direkt an die Anlieferung angebunden. Die neue Lüftungszentrale im Dach erschliesst Küche und WC-Anlagen über eine einzige Steigzone. Ein neuer Aufzug verbindet die Geschosse schwellenfrei und den Hort im Erdgeschoss mit der Regenerationsküche. Im Zusammenspiel von bestehenden und neuen Elementen findet eine respektvolle und angemessene Aufwertung statt. Zwischeneinbauten werden so weit wie möglich rückgebaut, schützenswerte Bauteile saniert und wo nötig zurückhaltend ergänzt, Stuckaturen ergänzt, Fussböden restauriert und das Gebäude brandschutztechnisch kaum wahrnehmbar ertüchtigt. Das neue Farb- und Materialkonzept verbindet Alt und Neu. Es lässt die Technik, wie die neuen Elektrohauptleitungen im Flur, sichtbar und zugänglich, integriert sie aber geschickt in das Gesamtbild. Mit Farbe und Licht wird der Raum punktuell und mit geringer Eingriffstiefe aufgewertet. Die Holzfenster und -läden werden aufgearbeitet und gestrichen.

Projektierung

Der offene Planungswettbewerb wurde mit einem einfachen und überzeugenden Konzept gewonnen. Es basiert auf klaren Zonen mit geringer, mittlerer und hoher Eingriffstiefe. Aufgrund der Schutzwürdigkeit des Bestands wurden bereits in einer frühen Planungsphase zahlreiche Sondierungen durchgeführt. Der Umgang mit den zahlreichen Zeitschichten war daher eine der grössten planerischen Herausforderungen. Der Eingriffsumfang und die -tiefe mussten während der Projektierung mehrfach angepasst werden. So wurden beispielsweise auch einzelne Zwischenbauteile wie die Mahagonifenster aus den 1970er-Jahren oder die alten Holzfensterläden saniert. Besonderes Augenmerk wurde auf die vorausschauende Schnittstellenplanung für die ab 2030 geplante Gesamtsanierung gelegt. So wurden beispielsweise die neuen gedämmten Bodenplatten im Untergeschoss so geplant, dass eine spätere Innendämmung der Aussenhülle nahtlos an die Bodendämmung anschliessen kann. Die feuchten Nordwände im Untergeschoss wurden mit einem mineralischen Dickschichtputz versehen, der die Feuchtigkeit aufnimmt und langsam an die Raumluft abgibt. Die Putzschächte sind als vorgesetzte, reversible Elemente ausgebildet. So bleibt das historische Bruchsteinmauerwerk in seinem natürlichen, bauphysikalischen Gleichgewicht erhalten.

Realisierung

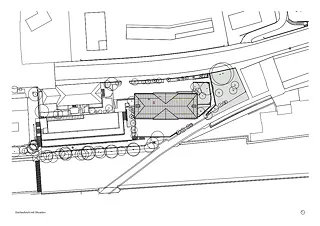

Aufgrund der sich ständig ändernden und steigenden Anforderungen während der Projektierung wurde schnell klar, dass die geplante Realisierung nicht im laufenden Betrieb möglich sein würde. Auch während der Bauzeit stellten die sich täglich ändernden Bedingungen die grösste Herausforderung dar. So wurde beispielsweise bei der Herstellung der neuen Bodenplatte unter einem alten Zementbelag und den historischen Bollensteinen eine Ansammlung von über 200 Jahre alten Ziegelsteinen gefunden, die die Archäologen auf den Plan rief. Weitere Zeitschichten, die während der Bauarbeiten zum Vorschein kamen, wurden akribisch dokumentiert und das jeweils angepasste Vorgehen laufend mit der Denkmalpflege abgestimmt. Die Baustelleneinrichtung konnte gut innerhalb des Objektperimeters untergebracht werden. Einzig auf die eingeschränkte Tragfähigkeit der Katakomben unter dem südlichen Pausenplatz musste Rücksicht genommen werden. Da die Gebäudehülle nicht komplett saniert und deshalb eingerüstet wurde, erfolgten die vertikalen Bewegungen über einen Gerüstturm im Norden. Zuletzt wurden die Aussenanlagen hergestellt. Ein politischer Vorstoss während der Realisierung führte zu dem heute vergrösserten Garten.

Besonderheiten

Wie geht man mit einem wertvollen, denkmalgeschützten Bestand um, der in den letzten 50 Jahren nie umfassend, sondern nur flickwerkartig saniert wurde? Ein Umbau bei laufendem Betrieb für eine Teilsanierung mit einer Nutzungsdauer von 10 bis 15 Jahren und Zielkosten von CHF 5,75 Mio. war die Vorgabe, das offene Planerauswahlverfahren das geeignete Instrument. Das sanierte Gebäude sollte einer Zwischennutzung als Schulraumerweiterung, Hort und Mittagstisch dienen, die Hülle sollte nicht saniert werden, da die Immobilien Stadt Zürich als Eigentümerin ab 2030 eine Gesamtsanierung plant. Sowohl in der Projektierung als auch in der Realisierung musste laufend abgewogen, vorausschauend geplant und zukünftige Massnahmen antizipiert werden. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wurde gezielt priorisiert. Für den laufenden Betrieb war es den Planenden ein Anliegen, auch Bereiche mit geringer Eingriffstiefe, vor allem aber die Erschliessungszonen und Zugänge zum Gebäude offen und hell zu gestalten. Das Untergeschoss ist heute auch architektonisch mit den Obergeschossen verbunden und durch gezielte Lichtführung sowie ein klares Farb- und Kunstlichtkonzept konnten auch die untergeordneten Bereiche aufgewertet werden. Das Haus präsentiert sich heute fröhlich und hell. Der Mehrzwecksaal ist für die Lehrer*innen der Schulen Letten und Wasserwerkstrasse zu einem beliebten Versammlungsraum geworden und die Regenerationsküche mit Blick auf die Limmat ist ein Arbeitsort, der seinesgleichen sucht. Die aus den 1970er-Jahren stammenden Klassenzimmer im Obergeschoss wurden rückgebaut und die neuen, dreiseitig orientierten Klassenzimmer erfreuen sich bei Lehrpersonen und Kindern grosser Beliebtheit.

Das Projekt von Mentha Walther Architekten wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2024 eingereicht und von Elisa Schreiner publiziert.