Stromboli

3008 Bern,

Schweiz

Veröffentlicht am 10. April 2024

studio DIA GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Wie kann man mit den Mitteln der Architektur die Interaktion in einem Wohnungsbau fördern und zugleich das richtige Mass an Privatsphäre bieten? Studio DIA ging gemeinsam mit der sozial ausgerichteten Aktiengesellschaft npg dieser Frage im Rahmen des Projektes Stromboli in Bern nach. Mit einer spannenden Wegführung und clever gegliederten Aussenräumen haben sie überzeugende Antworten gefunden.

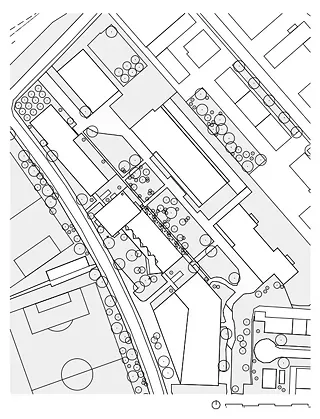

Auf dem Areal der stillgelegten Kehrichtverbrennungsanlage Warmbächli nahe dem Inselspital in Bern wird seit 2012 fleissig geplant und gebaut. Der vom Architekturbüro BHSF und Christian Salewski ausgearbeitete Masterplan für das sogenannte «Holliger» sieht sechs Wohngebäude für eine diverse Mieterschaft vor, die sich in Grösse und Form an den (ehemaligen) Industriebauten auf dem Gelände und in der Umgebung orientieren und sich um einen grossen gemeinsamen Hof scharen. Ein Achtel der Gesamtfläche wird zudem zum Arbeiten und für Gewerbeflächen parat gemacht.

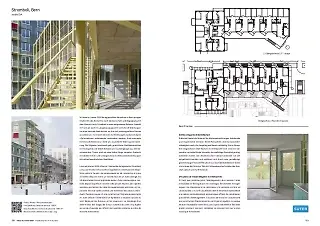

2019 gewann Studio DIA mit seinem Entwurf Stromboli den Wettbewerb für das Baufeld U2 im Südwesten des Areals. Vorgegeben war die Gliederung in einen achtgeschossigen «Turm» und einen länglichen Teil mit fünf Stockwerken. Die Aktiengesellschaft NPG AG steht als Bauherrin für nachhaltiges, partizipatives und gemeinnütziges Bauen. Das Raumprogramm besteht daher neben 47 Wohneinheiten für 150 Personen auch aus einer Bibliothek, einem Kindergarten und verschiedenen gemeinschaftlich genutzten Aussenflächen. Die Wohnungstypen leiten sich aus dem Anspruch der NPG ab, möglichst sozial, ökonomisch und ökologisch zusammenzuleben. Entsprechend waren die Architekt*innen aufgefordert, nicht bloss ein Wohnhaus, sondern eine Hausgemeinschaft zu entwerfen. Es wurden keine Autostellplätze geplant und mit einem Flächenverbrauch von durchschnittlich 35 Quadratmetern pro Person leistet das Haus einen Beitrag zum verdichteten Bauen in der Schweiz. Dass man auch bezüglich Ökologie viel erreicht hat, kann man an der Auszeichnung mit dem Label Minergie-P-Eco ablesen.

Resiliente Struktur

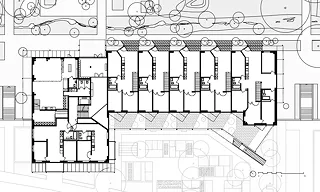

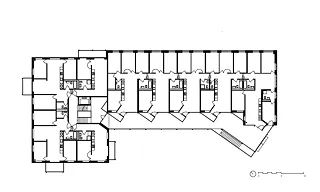

Soziale Nachhaltigkeit im Wohnungsbau bedeutet für Studio DIA, dass die Struktur des Gebäudes die Möglichkeit bietet, sie in Zukunft für neue Wohnformen zu adaptieren. Die Architekt*innen haben die Wohnungen in drei unterschiedliche Typologien organisiert, die auf verschiedene Art und Weise an die halböffentlichen Aussen- und Erschliessungsräume angedockt sind. Im Turm befinden sich Geschosswohnungen, die jeweils eine Gebäudeecke einnehmen und einen Balkon haben. Obwohl das Volumen mit 18 mal 20 Metern recht tief ist, wirken die Wohnungen dennoch luftig und hell. Ihre Grundrisse sind auf den ersten Blick gewöhnlich. Doch bei genauerem Hinsehen entdeckt man einen aussergewöhnlichen Kniff: Die Korridore von jeweils zwei Wohnungen sind lediglich durch eine Leichtbaukonstruktion voneinander getrennt. Das gibt die Möglichkeit, sie mit wenig Aufwand zu einer Einheit zusammenzuschliessen. Aus zwei in Grösse und Organisation typischen Wohnung des zwanzigsten Jahrhunderts kann so eine innovative Wohn- oder Arbeitslandschaft werden. Eine solche grosse Einheit hätte dann zwei Kocheinheiten und zwei Balkone, deren unterschiedliche Ausrichtungen den Bewohner*innen zeitgleich sonnige und schattige Aussenräume bieten würden. Vielleicht werden dereinst eine grosse Wohngemeinschaft oder zwei befreundete Familien, die gemeinsam ihre Kinder betreuen, von dieser Option Gebrauch machen? Mit dieser Strategie haben die Architek*innen versucht, einen möglichen gesellschaftlichen Wandel räumlich zu antizipieren.

Auch beim niedrigeren Zeilenhaus kommt dieses Konzept zum Einsatz. Neben Maisonettewohnungen, die einen Terrainversprung von etwa vier Metern überwinden, beherbergt der Riegel 15 Geschosswohnungen. Sie spannen vom Hof an der Nordostfassade zum Gemeinschaftsgarten im Südwesten. Auf sämtlichen Etagen wurden alle fünf Wohnungen zueinander mit Leichtbauwänden getrennt. Auf einem Stockwerk wurden diese Wände im Grundausbau weggelassen, wodurch eine riesige Einheit entstand, die aktuell von einer zehnköpfigen Gemeinschaft bewohnt wird. Wie beim namensgebenden Vulkan wabern die nutzungsoffenen gemeinsam genutzten Räume wie flüssige Magma hin und her, umschliessen eingestreute Kammern und brechen an mehreren Stellen zu den halböffentlichen Aussenräumen durch.

Diffusionsoffen

Das Verhältnis zwischen privaten und öffentlichen Bereichen wurde im gesamten Projekt sorgfältig und differenziert austariert. Studio DIA hat verstanden, dass der metaphorische Lavastrom der Hausgemeinschaft zur städtischen Öffentlichkeit hin gefiltert werden will. Die Architekt*innen entwickelten dazu Elemente, die wie Membrane die sozialen Kreise von Stadt, Haus- und Wohngemeinschaft zonieren und trotzdem eine Diffusion zwischen ihnen ermöglichen beziehungsweise dazu anregen.

Zur Warmbächliweg genannten Strasse hin schlugen sie eine das Haus begleitende grosse Laube vor. Sie dient als Filter zwischen den öffentlichen und privaten Räumen. Mit Treppen versehen bietet sie zudem eine zweite vertikale Erschliessung – eine Alternative zum innen liegenden Treppenhaus im Turm. Die Tiefe des Laubengangs und ein vorspringender Bereich am Ende schafft drei grosszügige Plattformen, die mehr sind als nur Bewegungszonen. Es sind drei attraktive Flächen entstanden, die zum Aufenthalt sowie zum informellen Austausch und zu Begegnungen zwischen den Bewohner*innen einladen.

Die Eingangspartie jeder Wohneinheit im Zeilenhaus wurde im Grundriss zur Laube hin geschickt abgedreht. Den Wohnhallen wurde dadurch ein selbstverständlich wirkendes kleines Entree vorangestellt. Auch wenn die Wohnräume von der Laube durch Fenstertüren komplett einsehbar sind, so wird zumindest der Bewegungsfluss durch die Entrees leicht verlangsamt. Aussen, vor den Wohnungseingängen gibt es zudem trapezförmige Ausschnitte in den Laubengangdecken. Dadurch sind Mini-Atrien entstanden, die mehr Licht in die Zimmer bringen, und sie zugleich graduell vor Blicken der Laubengangbenutzenden schützen. Im Sinne eines vertikalen Gartens sollen die Lichtschächte zudem dereinst mit Pflanzen bewachsen sein und so eine weitere Filterschicht bilden.

Die Deckenausschnitte etablieren zudem vor jeder Einheit eine Art Bucht, die einen Bereich kennzeichnet, den die Bewohner*innen mit persönlichen Möbeln bespielen dürfen. Unterstrichen wird diese subtile Zonierung zudem durch unterschiedliche Behandlungen des Bodens. Vor den Wohnungen wurde der Hartbeton glatt abgezogen, während er im vorgelagerten Erschliessungsbereich mit einem Besenstrich parallel zur Brüstung aufgeraut wurde. Dieser subtile haptische Unterschied reicht aus, um zu vermitteln, welcher Teil dem Wohnen und welcher der Bewegung dienen soll.

Als letzter Filter fungiert die Konstruktion der Laube selbst. Die gelb duplexierte Stahlkonstruktion mit ihren vorgelagerten Rundstützen bildet zusammen mit dem als Brüstungsfüllung verwendeten feuerverzinkten Diagonalgeflecht eine filigrane Schicht zur Strasse. Mit spielerischer Leichtigkeit haben die Architekt*innen im Querschnitt runde und rechteckige Stahlprofile zu einer stimmigen Einheit verflochten. Die Stützen tragen L-Profile, die diagonal über den Laubengang spannen und die Ortbetondecken tragen. Haken laden die Bewohner*innen ein, Deko oder Hängepflanzen anzubringen. Das Motiv der gelben Stahlkonstruktion taucht an mehreren anderen Stellen des Gebäudes – bei Balkonen und Vordächern sowie den Geländern im innen liegenden Treppenhaus – wieder auf und etabliert so eine heitere optische Klammer.

Lebendige Farbkomposition

Die Fassaden bewerten die angrenzenden Stadträume differenziert. Auf den Stirnseiten binden Stahlbänder jeweils zwei Etagen optisch zusammen. Das hilft, den Massstab des grossen Volumens herunterzubrechen. Auf der Hofseite weiten sich diese Bänder zu Balkonen aus. Die gelben Stahlelemente stehen in einem Dialog mit blassgrünen, gewellten Faserzementplatten und farblos eloxierten Aluminium-Fensterrahmen, die in der Sonne glitzern. Die Holz-Metall-Fenster sind aussen an die unsichtbar bleibende Holzständerfassade angeschlagen, sodass eine relativ ebene Haut entstanden ist. Diese umgibt das Gebäude wie ein feiner Vorhang und lässt das Volumen weniger mächtig erscheinen, als es tatsächlich ist. Zu den beiden blassen Gelb- und Grüntönen kontrastiert der Stoff der Fallarm- und Vertikalmarkisen mit einem satten Rot. Die Verschattungselemente verleihen der Fassade eine warme Anmutung. Alles in allem wurden beim gesamten Haus die Materialien sorgfältig ausgewählt und mit Liebe zum Detail zu einem stimmigen Ganzen verwoben.

Die joviale Farbigkeit der Fassaden findet im Innern ihre Fortsetzung im Treppenhaus des Turms: Der raue Charakter des Sichtbetons von Wänden und Decken wird durch die gelben Stahlplatten der Geländer und lachsfarbene Leichtbauwände in den Zugängen der Wohnungen spielerisch gebrochen. Handläufe aus Vollholz geben dem Treppenhaus einen zusätzlichen warmen Touch. Ein weiterer smarter Kniff ist, dass eine der Aussparungen in den Böden des Laubengangs in das Treppenhaus hineinzustossen scheint, um dort in jeder Etage eine kleine Galerie zu bilden, die ebenfalls künftig von Kletterpflanzen belebt werden soll. So verschränken sich Innen und Aus-sen zu einer raffinierten komplex anmutenden Raumkomposition. Die Materialien der Wohnung sind indes dezent. Dort herrschen Grau- und Weisstöne vor. So treten die Räume und ihre Wirkung in den Vordergrund. Allein die pastellfarbenen Küchen setzen Akzente und greifen die Töne der Fassaden und Erschliessungsräume wieder auf.

Eine Insel?

Bei den Wohnungen und den halböffentlichen Bereichen kann das Stromboli überzeugen. Doch erfüllt es den Anspruch, mit den anderen neuen Holliger-Wohnhäusern eine Hofgemeinschaft zu etablieren? Oder ist es – wie sein Namenspate – eher eine Vulkaninsel? Diese Frage muss man mit «jein» beantworten. Nähert man sich dem Gebäude von der Bushaltestelle am Warmbächliweg kommend, gelangt man in einen freundlichen Gemeinschaftsgarten. Diesen haben die Bewohner*innen selber gestaltet. Mit ihm hat die Hausgemeinschaft auf der Sonnenseite einen Mittelpunkt erhalten. Eine sorgfältig detaillierte Stahltreppe lädt zum Betreten des Laubengangs ein. Auch der für die autofreie Genossenschaft wichtige Zugang zur Fahrradabstellhalle und der Eingang zur Bibliothek befindet sich auf dieser Seite. Damit liegt – zumindest in der subjektiven Wahrnehmung von Besuchenden, die Hauptadresse des Hauses nicht im Hof, sondern an der Strasse. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich das Stromboli zum kleinen Park hin verschliesst. Das Treppenhaus hat dort ein Foyer und ein Vordach weist aussen darauf hin. Doch es ist zu filigran und erscheint als zu zaghaft, um vor der ausdifferenzierten polychromen Fassade eine signifikante Wirkung entfalten zu können. Man vermisst ganz allgemein auf der Hof- die grosszügigen architektonischen Gesten der Strassenseite. Die Bewohner*innen der Maisonettewohnungen werden wohl den Hof am ehesten in Beschlag nehmen. Denn diese reihenhausartigen Einheiten schliessen ebenerdig an ihn an und ihre Küchen sind dorthin orientiert. Doch reicht dies aus, um den Hof zu beleben? Mehr Durchlässigkeit durch das Gebäude wäre gut gewesen, vielleicht durch einen Gemeinschaftsbereich, der die beiden Seiten und Geländeebenen miteinander verbindet? Zwar teilen sich alle Holliger-Bewohner*innen einige Räume. Diese sind jedoch fast ausschliesslich im Gebäude Holligerhof 8 (entworfen von BHSF / Baufeld O2) der Genossenschaft Warmbächli untergebracht. Sie konsequent auf die verschiedenen Häuser zu verteilen, wäre die bessere Entscheidung gewesen.

Dies ist aber eher eine Schwäche des Masterplans, als eine des Strombolis. Im Rahmen dessen, was unter den Vorgaben möglich war, agiert der Entwurf mit guten räumlichen und materiellen Massnahmen, etabliert spannende Wegführungen und ist in der Lage, der gewünschten sozial gemischten Mieterschaft geeignete Räume anzubieten. Zudem strahlt das Haus den Enthusiasmus seiner Urheber am Entwerfen unmittelbar aus. Entstanden ist eine freundliche Architektur, die spannende Lösungen auf verschiedene Fragen und Anforderungen gefunden hat, ohne sich – wie derzeit im Wohnungsbau nicht unüblich – in substanzlosen Bildern oder aufgesetztem Storytelling zu verlieren. Sie gibt den Bewohner*innen Platz zur Entfaltung und motiviert Interaktionen ohne indoktrinierend zu wirken. Nomen ist beim Stromboli Omen: Es ist ja allgemein bekannt, dass Vulkanerde ein nahrhafter Boden für ein üppiges Gedeihen von Pflanzen ist.

Der Text wurde von Marcel Hodel für Swiss Arc Mag 2025–1 verfasst.

Das Projekt wurde zudem von Studio DIA für den Swiss Arc Award 2024 eingereicht.

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: swiss-arc.ch/service/magazin-bestellen