Umbauten HPT der ETH Zürich

8093 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 04. April 2025

Bob Gysin Partner AG + Ghisleni Partner AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

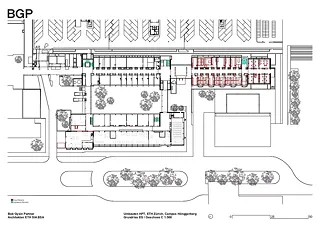

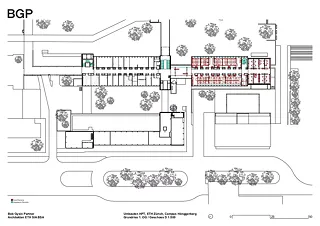

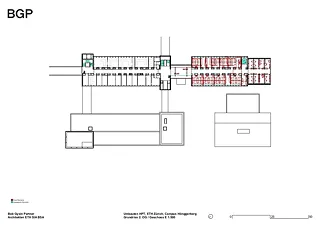

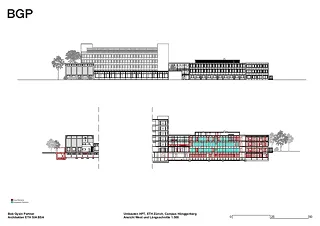

Der Gebäude-Komplex HPT gehört zu den ersten realisierten Bauten des von Albert Heinrich Steiner konzipierten Areals Hönggerberg der ETH Zürich. Das 1967 fertiggestellte Ensemble, das im Inventar der städtischen Denkmalpflege gelistet ist, besteht aus drei miteinander verbundenen, parallel zueinander liegenden Baukörpern: einem fünfgeschossigen Haupttrakt, einem dreigeschossigen Südtrakt und einem eingeschossigen Werkstatttrakt.

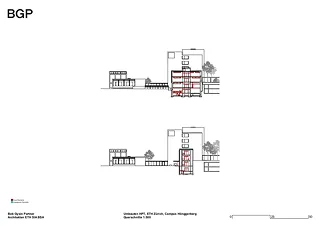

Die jüngst abgeschlossene Sanierung (2019–2024) umfasste die innere Erneuerung des Südtrakts mitsamt des Büro-Anbaus von Broggi Santschi, das Foyer im Verbindungsbau zwischen Süd- und Haupttrakt sowie vereinzelte Umbaumassnahmen im Werkstatttrakt. Die Fassadensanierung wurde bewusst zurückgestellt und soll erst nach Erarbeitung einer mit der städtischen Denkmalpflege abgestimmten Gesamtstrategie erfolgen.

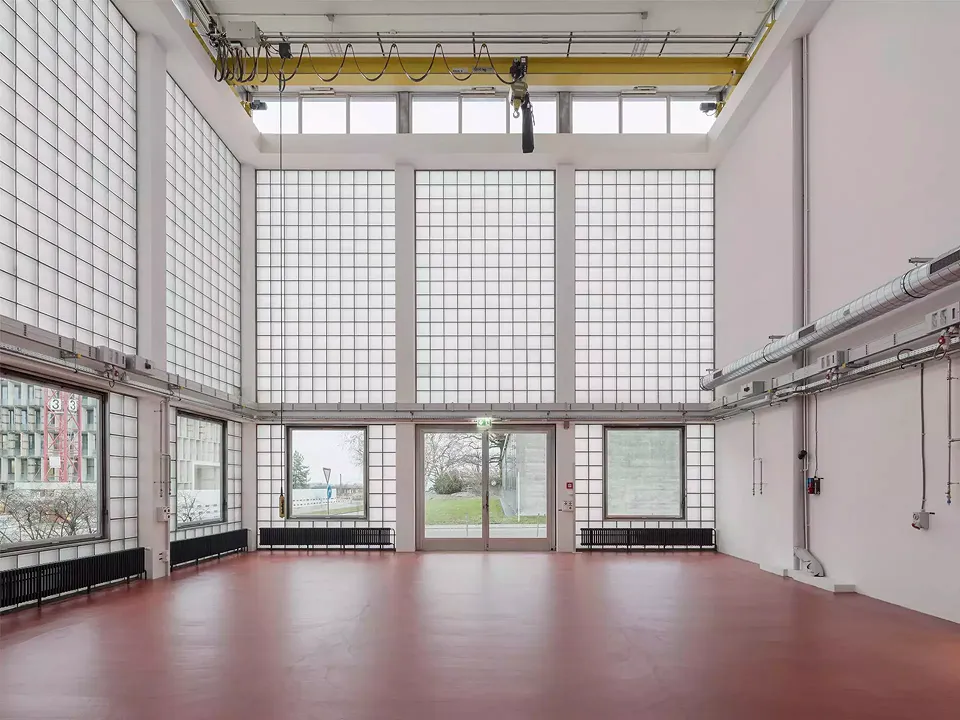

Das architektonische Konzept von Steiner basiert auf einer klaren Differenzierung zwischen dienenden Elementen – markante Sichtbetonkuben für Treppenhäuser, Aufzüge und Lüftungsschächte – und bedienten Räumen, die als mit vorfabrizierten Leichtmetallfassaden verkleidete Arbeits- und Laborbereiche ausgeführt sind. Diese prägnante Gliederung prägt den architektonischen Ausdruck des Gebäudes bis heute.

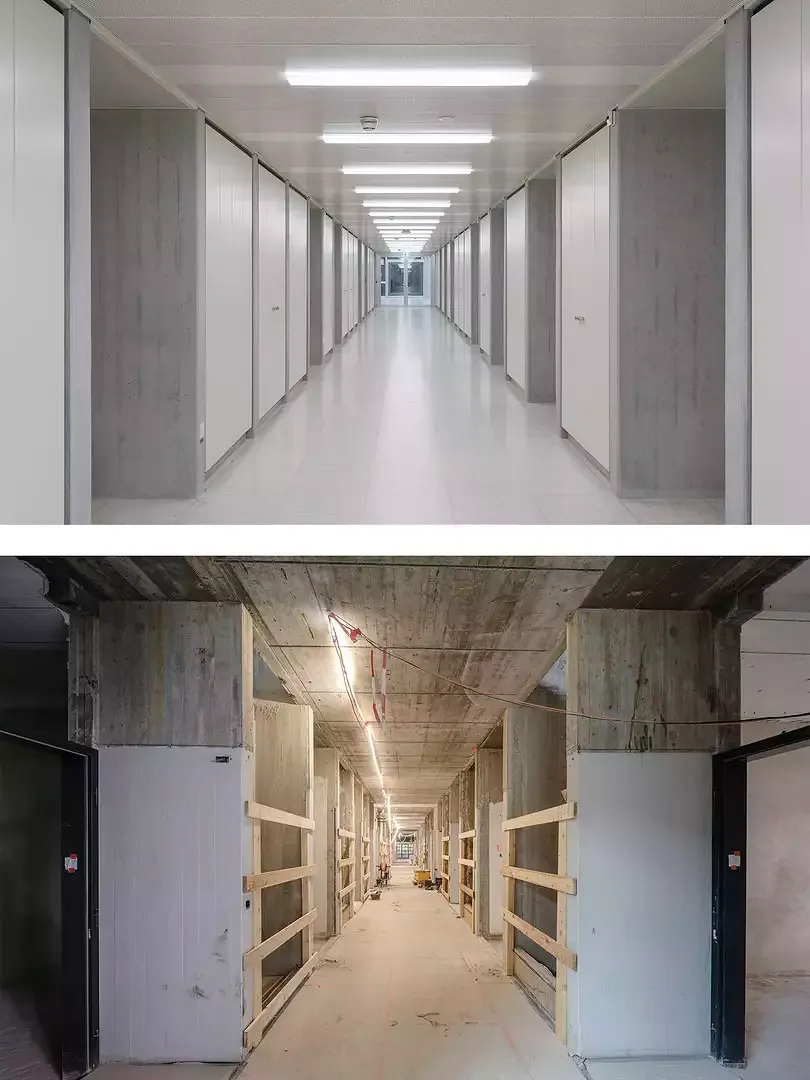

Im Inneren bestimmen die klare Betonstruktur, grosszügige Treppenhäuser, Sichtbetondecken und -wände sowie helle Kunststeinböden den sachlich-eleganten Charakter. Das dem gesamten Campus zugrundeliegende Achsmass von 1,8 Metern ermöglicht flexible Raumeinteilungen und hat sich als äusserst weitsichtig für die sich wandelnden Anforderungen der Forschungseinrichtungen erwiesen.

Der verfolgte Sanierungsansatz zeichnet sich durch einen situativ differenzierten Umgang mit dem Bestand aus. Anstelle einer starren Doktrin wurden drei Hauptstrategien flexibel angewendet:

- Die Weiterführung der Steinerschen Idee unter Berücksichtigung heutiger Anforderungen

- Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands bei verunklärenden Eingriffen

- Die gestalterische Abgrenzung bei neuen Elementen

Für die Korridortüren wurden Spezialprofile entwickelt, die optisch den Originalen entsprechen, aber aktuelle Brandschutzanforderungen erfüllen. Die energieeffizienten Nachbauten historischer Leuchten und das einheitliche Aufputz-Leitungsführungskonzept für die technische Infrastruktur zeigen beispielhaft den Umgang mit denkmalgeschützten Gebäuden. Eine klare Trennung von Neu und Alt zeigen die Handläufe des zentralen Treppenhauses: Der historische Handlauf ist belassen und durch einen filigranen Stahlrahmen ergänzt, der sich an den originalen Brüstungselementen orientiert und die geforderte Umgreifbarkeit sichert.

Im Galeriebereich wurden spätere Einbauten zurückgebaut und die ursprünglichen Brüstungen durch Nachbauten der bauzeitlichen Elemente ersetzt, die nun heutige Sicherheitsanforderungen erfüllen. Drahtglas erfüllt die heutigen Brandschutz- und Sicherheitsstandards nicht, deshalb Sicherheitsglas, mit speziell entwickeltem Digitaldruck. Dies schafft lichtdurchflutete Begegnungszonen, die den interdisziplinären Austausch fördern und den fliessenden Übergang zwischen Innen- und Aussenräumen betonen, wie er für Steiners städtebauliche Konzeption charakteristisch ist.

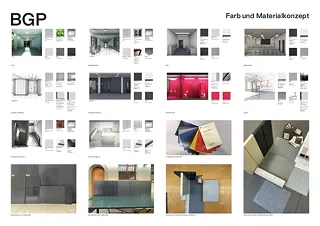

Bei der Material- und Farbwahl diente Steiners ursprüngliche Farbpalette als Orientierung. Das charakteristische «Schattenschwarz» wurde nach umfangreicher Recherche je nach Anwendung und Gewerk differenziert umgesetzt. Die Patina originaler Bauteile blieb bewusst erhalten, während übermalte Wandscheiben in den Korridoren wieder als Sichtbetonoberflächen freigelegt wurden. Die konsequente Wiederverwendung originaler Bauteile statt des Ersatzes durch baugleiche neue Elemente unterstreicht den ressourcenschonenden Ansatz, der die Sanierung prägt. Die dennoch beträchtliche Eingriffstiefe ist nach Abschluss der Arbeiten auf den ersten Blick nicht erkennbar.

Die Erkenntnisse aus diesem Pilotprojekt werden in einem Musterdetailbuch dokumentiert und sollen als Leitfaden für künftige Sanierungen der Steinerbauten am Hönggerberg dienen. Die HPT-Sanierung zeigt, wie identitätsstiftende Universitätsbauten der Nachkriegsmoderne für heutige Anforderungen ertüchtigt werden können, ohne ihren architektonischen Charakter zu verlieren.

Das Projekt von Bob Gysin Partner und Ghisleni Partner wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2025 eingereicht und von Nina Farhumand publiziert.