Wohn- und Geschäftshaus Geistlich-Areal

8952 Schlieren,

Schweiz

Veröffentlicht am 09. März 2022

E2A Piet Eckert und Wim Eckert Architekten AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

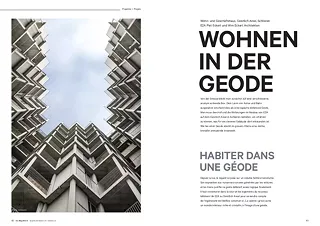

Von der Strasse blickt man zunächst auf eine verschlossene, anonym wirkende Box. Dem Lärm von Autos und Bahn ausgesetzt, erscheint dies als eine logische defensive Geste. Man muss den Hof und die Wohnungen im Neubau von E2A auf dem Geistlich Areal in Schlieren betreten, um erfahren

zu können, was für ein cleveres Gebäude dort entstanden ist. Wie bei einer Geode steckt im grauen «Stein» eine reiche, kristallin anmutende Innenwelt.

In Schlieren wurden für Jahrzehnte Wagons und Aufzüge fabriziert, Aluminium geschweisst und Textilien gefärbt; und auf dem Geistlich-Areal Leim aus Knochen hergestellt. Doch gegen Ende der 1990er-Jahre ereilte die kleine Stadt im Westen von Zürich das Schicksal zahlreicher europäischer Industriestandorte: Grosse Teile der Firmen zogen weg, Arbeitsplätze gingen verloren, viele Menschen wanderten ab, Mieten und Steuereinnahmen sanken.

Die Stadt reagierte: Einem Leitbild aus dem Jahr 2002 – in dem eine sozial gemischte Bevölkerung, wertige Freiräume, gute Schulen und eine Stärkung der Identität als Ziele definiert wurden – folgte ein Stadtentwicklungskonzept, ausgearbeitet von Metron. Die Umsetzung war für einen Zeithorizont von 15 bis 25 Jahren gedacht. Doch der wirtschaftliche Aufschwung um die Jahrtausendwende – begünstigt vor allem durch das Freizügigkeitsabkommen zwischen Schweiz und EU – beschleunigte die Entwicklungen. Auch wenn es gelang, neues Gewerbe anzuziehen, wurden vor allem zahlreiche neue Wohnungen gebaut. Die Einwohnerzahl schnellte hoch – von 13 000 auf 20 000. Viele Menschen zogen aus dem Ausland und aus Zürich zu und veränderten so das demographische Gefüge. «Die Veränderungen waren so stark, dass die Alt-Schlieremer sich an die urbane Mentalität der Zugezogenen anpassen mussten – und nicht umgekehrt», scherzt Barbara Meyer vom Stadtplanungsamt Schlieren.

Wohnen am Park

2005 wurde für das ehemalige Industrieareal Färbi nördlich des Gleisfeldes ein privater Gestaltungsplan rechtskräftig. Das 45 000 Quadratmeter grosse Gelände wurde gemäss einem Plan von Galli Rudolf entwickelt. Entwickler Halter erstellte 600 Wohnungen und 14 500 Quadratmeter neue Gewerbeflächen. Und für die Umgestaltung der insgesamt 125 000 Quadratmeter grossen Flächen des benachbarten Geistlich-Areals diente eine Testplanung von EM2N, die in einem Konkurrenzverfahren entwickelt worden war. Geistlich schloss seinen Standort 2006 und entschied, als Geistlich Immobilia AG selbst zum Entwickler weiterer 80 000 Quadratmeter zu werden. Dazu spannte sie mit der Helvetia-Versicherung zusammen. Die Entwicklungen werden unter dem gemeinsamen Label «am Rietpark» vermarktet.

Weil die Umzonung vom Industrie- in ein Wohn- und Gewerbegebiet den Wert der Grundstücke kräftig steigen liess, konnte die Stadt daran Bedingungen knüpfen: Als verbindendes Element wurde der 600 Meter lange namensgebende Rietpark entwickelt. Dieser neue öffentliche Grünraum – gestaltet von Studio Vulkan – bleibt in privater Hand: Erstellung und Unterhalt mussten Halter und Geistlich tragen. Zudem wünschte sich die Stadt möglichst viele neue Gewerberäume. Wissend, dass dafür derzeit nur bedingt Bedarf existiert, schrieb man vor, dass alle Erdgeschosse auf diesen Arealen vier bis viereinhalb Meter hoch sein müssen – egal ob dort Wohnungen entstehen oder sich Gewerbe einmietet. Sollte der Bedarf an Gewerbeflächen künftig steigen, ist die Architektur robust genug, um mit mässigem Aufwand dazu hergerichtet zu werden.

Für die nördlichen Baufelder auf dem Geistlich-Areal wurde 2016 ein eingeladener Wettbewerb durchgeführt. Für zwei Wohnhäuser konnten die Vorschläge von Gmür & Geschwentner und Graber Pulver die Jury überzeugen, und für ein Bürogebäude wurde der Entwurf von E2A Architekten ausgewählt.

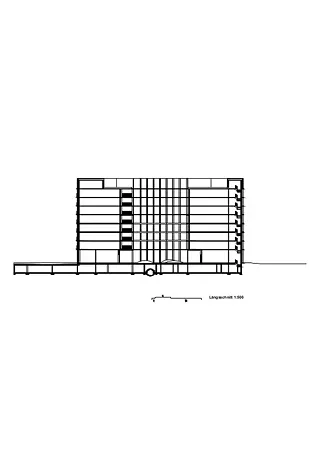

Vom Büro- zum Wohnbau

Die Jury hob insbesondere die städtebauliche Setzung und klare Volumetrie des Entwurfs hervor. Der im Grundriss A-förmige Bau hätte sich zum Park hin öffnen sollen. Innen wäre er auf die Bedürfnisse der Engineering-Firma Zülke zugschnitten gewesen, die sich mit einem langfristigen Vertrag einmieten wollte. Sie sprang jedoch im Verlauf des Verfahrens ab und zog auf das ehemalige NZZ-Areal im Westen von Schlieren. Daher wurden E2A beauftragt, stattdessen ein Wohngebäude mit Gewerberäumen im Erdgeschoss zu planen. Ein Kunststück, denn das Gebäude ist im Westen dem Strassenlärm der Engstringerstrasse ausgesetzt. Gleiches gilt für Süden und Südwesten, wo Züge für Geräuschimmissionen sorgen. Die Anordnung von ständigen Aufenthaltsräumen war daher nur zum Hof, beziehungsweise nach Norden zum neuen Geistlichplatz möglich. Auch die Tiefe des Bauwerks machte die Um- beziehungsweise Neuplanung zu einer Knacknuss. Doch E2A sind an der kniffeligen Ausgangslage über sich hinausgewachsen. «Das Problem bot zugleich reizvolle Chancen», sagt Piet Eckert, «denn es entzieht sich Standardlösungen, die bei vielen Entwürfen zur Gewinnmaximierung gefordert werden.» Auch den Kontext mit dem neuen Geistlich-Platz im Norden, dem Park im Westen und der Villa Geistlich im Süden (die in ihrem neuen Umfeld beinahe exotisch, wie eine koloniale Villa in Afrika oder Südostasien wirkt) inspirierte die Architekt*innen.

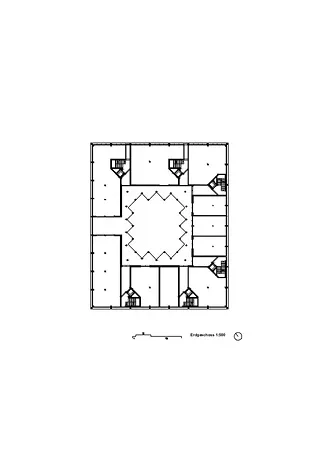

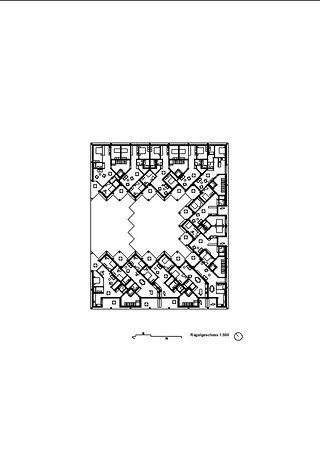

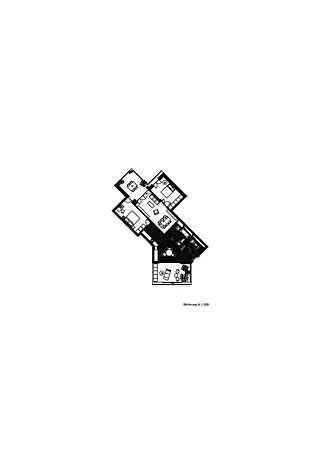

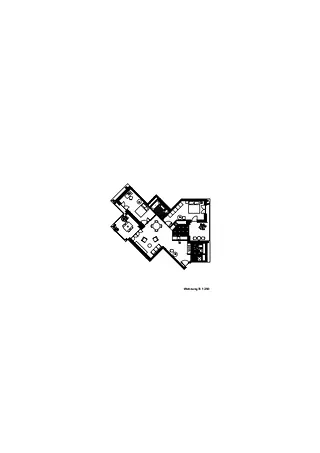

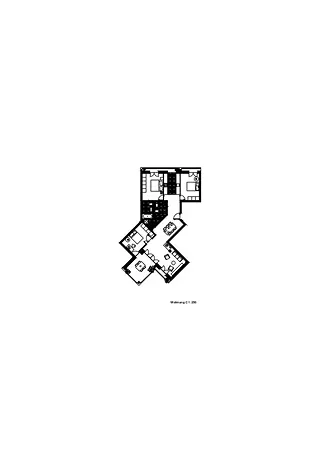

E2A setzten auf die Typologie des Durchwohnens; das heisst alle Grundrisse wurden von Fassade zu Fassade durchgesteckt und können so über den Hof gelüftet werden. Damit dies auch in den Eckwohnungen möglich war, wurden alle Grundrisse zur Aussenform um 45 Grad abgewinkelt. An allen drei Aussenfassaden liegen Entrées, Küchen und Essbereiche, die unmittelbar in zum Hof orientierte Wohnräume weitergeführt wurden. Diese sind zwar schmal, aber clevere Gliederungen lassen sie zugleich grosszügig und räumlich reich erscheinen.

Richtung Süden gibt es grosse und gegen Osten kleine Loggien. Einige Schlafzimmer liegen entlang der Nordfassade, doch die meisten sind zum Hof orientiert. Dort treten sie im Wechsel mit Balkonen als dichte Abfolge von «Erkern» in Erscheinung. Damit erhielten alle Wohnungen einen Bezug zum Park. Die Balkone treten – eingewoben in die aussen und innen allgegenwärtigen Betonpfeiler – als integrale Bestandteile der Struktur in Erscheinung. Auf ihnen fühlt man sich zugleich geborgen wie auch exponiert. Die spezielle Form des Wohnbaus zum Hof ist seine grosse Stärke und gibt ihm eine starke Identität. Während der Neubau von aussen wie ein massiver Monolith wirkt, ist innen eine feine, kristallin Anmutende Welt entstanden. Tritt man von der Strasse her ein, ist man so überrascht wie ein Geologe, der einen Geode mit dem Hammer spaltet und dann in dessen Inneren einen Hohlraum umgeben von hunderten Kristallen findet.

Der Hof wurde bewusst als Gemeinschaftsort gestaltet: Auf Bodenniveau springt die Fassade zugunsten einer Arkade zurück. Bänke und Tische unter Bäumen laden zum gemeinsamen Verweilen ein. Und ein Tartanboden bietet einen sicheren Spielplatz für Kinder. Durch Tore gelangt man zudem unmittelbar in den Park. Wegen der Exponiertheit des Parterres schien es undenkbar, dort Wohnungen anzuordnen. Stattdessen kamen ein Kindergarten, eine Pizzeria und Studios dort unter. Das ist auch gut so, denn an diesem Neubau werden künftig täglich hunderte Personen vom und zum Bahnhof vorbeilaufen – er bildet quasi ein neues Eingangstor zum Rietpark.

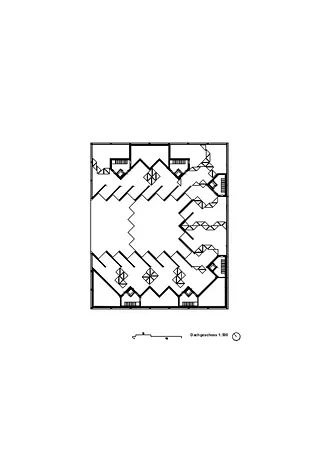

Um den Hof weiter zu aktivieren, wurde die Fläche oben auf dem Dach bewusst nicht für alle Mieter zugänglich gemacht, sondern als eine Art «Schrebergarten in luftiger Höhe» eingerichtet. Dreiseitig von raumhohen Betonwänden umgeben und von grossen roten Pflanzkübeln in 22 Abschnitte unterteilt, können die Kompartimente individuell hinzugemietet werden. Raumhohe Wände lassen die Dachterrassen wie Patios erscheinen.

Rational doch ausdrucksstark

Obwohl der Skelettbau mit seinen sieben aussteifenden Betonkernen – gerechnet wurde er von Schnetzer Puskas Ingenieuren – als schlanke, günstige und rationale Struktur konzipiert ist, haben E2A damit zugleich einen Ort mit hoher Identität geschaffen. Das haben sie vor allem dadurch erreicht, dass die Pfeiler auf allen Aussenseiten und im Hof sichtbar sind; die Fassaden liegen in einer tieferen Ebene. Auch in den Wohnungen treten die Stützen wie graue Pilaster zwischen den weissen Gipskartonwänden hervor. Der Skelettbau liess grosse Freiheiten bei der Gestaltung der Grundrisse der 90 Wohnungen: Auf jeder Etage ist keine wie die anderen.

Gemässe den Projektverantwortlichen war das Budget klein. Daher wurde auf günstige, aber robuste Materialien gesetzt. Die hinterlüftete Blechfassade soll an die industrielle Vergangenheit des Ortes erinnern. Zugleich wirkt sie leicht und mobil, indem sie an zugezogene Falttüren erinnert. Auch innen gibt sich der Bau bewusst karg: Die Aufzugskerne sind wie die Decken der Wohnungen utilitär aus Sichtbeton. Geschliffenes Anhydrit bedeckt die Böden, und die Essbereiche und Bäder der Wohnungen sind mit Baukeramik verkleidet. Doch es gibt auch feine, sinnliche Details wie etwa die Holzhandläufe in den sechs Treppenhäusern und grün lasierte Relieffliesen, deren Zick-Zack-Oberfläche wie ein Prolog zu den 45 Grad-Winkeln in den Wohnungen erscheint. Diese materielle Reduktion wurde bewusst gewählt. Die Architekt*innen wollen, dass die Bewohner*innen sich aufgefordert fühlen, mit ihrer Einrichtung Farbe in das Haus zu bringen.

Geheizt wird der Neubau über eine Wärmepumpe. Eine automatische Lüftung gibt es nicht; die Abzüge in den Bädern und Küchen ziehen ganz klassisch frische Luft durch die Fenster nach.

Die Entwickler hatten mit dem Neubau die «Silverager» als Mietende im Visier. Doch viele der Bewohnenden im neuen Wohnhaus – so zeigte sich am Tag der offenen Tür im August 2020 kurz nach Fertigstellung – sind jung und multikulturell – eine facettenreiche und urbane Gruppe. Das Haus ist somit im Kleinen ein Paradebeispiel für die sozioökonomische Entwicklung des neuen Schlieren.

Text: Jørg Himmelreich

Erstveröffentlichung im Arc Mag 3.2022

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen