Wohn- und Geschäftshaus Kapellgasse

6004 Luzern,

Schweiz

Veröffentlicht am 28. Februar 2023

Joos & Mathys Architekten AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2023

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

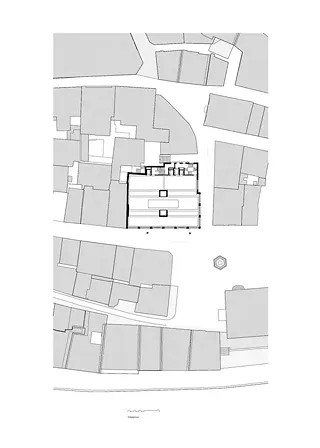

Identität und Integration

Luzerns Innenstadt ist ein architektonisches Gesamtkunstwerk, das sich aus mittelalterlich geprägter Altstadt, gründerzeitlichen Quartieren und einem Hotelband der Belle Époque am See zusammensetzt. Darf oder kann man es baulich überhaupt noch verändern? Ein Wohn- und Geschäftshaus an der Kapellgasse zeigt, dass dies möglich ist, zumindest mit den Techniken der Analogen Architektur.

Es gibt nur wenige Städte, die Luzern in einem internationalen Schönheitswettbewerb das Wasser reichen könnten. Da stellt sich die Frage, ob dieses architektonische Gesamtkunstwerk, das sich aus mittelalterlich geprägter Altstadt, gründerzeitlichen Quartieren und einem Hotelband der Belle Époque am See zusammensetzt, baulich überhaupt noch verändert werden darf. Anlässlich der Ausschreibung des Wettbewerbs für ein neues Luzerner Theater erhitzte sie jüngst erneut die Gemüter. Denn das klassizistische Gebäude – vom Rathaussteg aus betrachtet ein beliebtes Fotosujet, sollte einem Neubau weichen. Letztlich schien der Jury ein Abriss des Altbaus wohl ebenfalls zu gewagt. Im Dezember 2022 wurde bekannt, dass das Siegerprojekt der Zürcher Architekten Ilg Santer dieses frühe Hauptwerk der Schweizer Theaterarchitektur als spektakuläres Forum eines neuen, aus zwei abstrakten weissen Giebelbauten bestehenden Bühnenhauses erhalten wird. Dieser zukunftsweisende Ansatz wirft ein Licht auf den langwierigen Denkmalstreit, der die Luzerner Bevölkerung immer wieder aufgewühlt hat. An ihm schieden sich in den 1990er-Jahren die Geister, als das Kunst- und Kongresshaus von Armin Meili dem grandiosen KKL von Jean Nouvel geopfert wurde, genauso wie ein Jahrzehnt später beim Zank um die Zentralbibliothek von Otto Dreyer. Die Sorge um den fortschreitenden Verlust historischer Bausubstanz führte damals zum Erhalt dieses filigranen Beispiels der Nachkriegsmoderne. War der Streit in der Vergangenheit in erster Linie eine Debatte um das Stadtbild, so kommt in Zeiten des Klimawandels (vor allem bei jungen Architekt*innen) ein Unbehagen hinzu, wenn Gebäude ersetzt werden sollen, obwohl dies nicht unbedingt notwendig ist.

Ein Ort mit Geschichte

Baukünstlerische Veränderungen kennt Luzerns mittelalterliches Stadtgewebe allerdings schon seit den Interventionen der Renaissance, des Barock und des Historismus. Doch erst massive Eingriffe wie das seit 2003 vom Modehaus C&A genutzte ABM-Gebäude am Kapellplatz brachten das Erscheinungsbild der Altstadt aus dem Gleichgewicht. Der «graue Betonklotz», schon bald nach seiner Fertigstellung 1962 als «hässlichstes Haus der Altstadt» und «Schandfleck von Luzern» verschrien, erhob sich bis vor Kurzem dort, wo sich vor 200 Jahren die erste Denkmaldebatte der Stadt entfacht hatte. Damals wurde das spätgotische, von Hans Holbein d. J. mit Renaissancefresken bemalte Hertensteinhaus abgebrochen, um Raum zu schaffen für ein biedermeierliches Bank- und Wohngebäude, das schliesslich zusammen mit zwei weiteren Altbauten vom ABM-Haus verdrängt wurde. Dieses galt schnell als Symbol einer Fehlplanung, die im Laufe des 20. Jahrhunderts Platz schaffte für massstabverzerrende, das kleinräumige Gassensystem sprengende Bauwerke, von denen nur wenige wie etwa Arnold Bergers elegant gekurvtes PKZ-Gebäude von 1934 oder die moderat modernen Geschäftshäuser am Falkenplatz eine architektonische Bereicherung bedeuteten. Eine Chance zur Rehabilitation des Kapellplatzes ergab sich, als 2016 die Hamburger Immobilienfirma Newport das ABM-Haus als Abbruchobjekt erwarb. Daraufhin wurde ein Projektwettbewerb unter sieben Architekturbüros ausgelobt, den Joos & Mathys aus Zürich mit einem Entwurf für sich entschieden, der zwischen Geschichte und Gegenwart vermittelt und die Tradition der klassisch-modernen Kaufhäuser fortführt.

Analoge Entwurfsstrategie

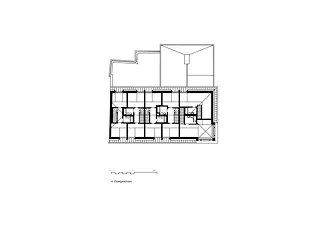

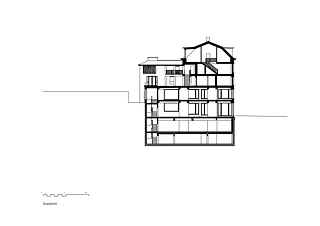

Ausgehend von der städtebaulichen und architektonischen Analyse des Altstadtgefüges und der Vorgabe, das Volumen des Vorgängerbaus zu erhalten, realisierten die Architekt*innen eine lichtdurchflutete, zwischen Glashaus und Rasterbau changierende Geschäftshausarchitektur, die mittels formaler und dekorativer Elemente einen Dialog mit den Nachbarbauten pflegt. Zu dieser Lösung hat eine referenzielle Entwurfsstrategie geführt: Die Idee der «città analoga» hatte mit Aldo Rossi Anfang der 1970er-Jahre an der ETH Einzug gehalten und wurde in der Folge von Fabio Reinhart und Miroslav Šik bis in die jüngste Zeit Hunderten von Studierenden als Entwurfsmethode vermittelt. Analoge Techniken prägen indes nicht nur die Arbeiten Christoph Mathys und Peter Joos: Sie werden bis heute von vielen anderen namhafte Schweizer Architekt*innen eingesetzt. Dank dieser analogen Vorgehensweise und einem handwerklichen Verständnis gelang Joos & Mathys in Luzern – ähnlich wie zuvor beim Kirchgemeindesaal im zürcherischen Rüti (2020) – ein bildstarkes Gebäude. Es erhebt sich an der vom Schweizerhofquai bis zum Weinmarkt verlaufenden Hauptachse der Altstadt mit einem Selbstverständnis, als stünde es seit jeher dort. Es gibt dem Kapellplatz die einstige Geschlossenheit zurück und markiert gleichzeitig mit seinem einprägsamen Eckturm den Eingang zur Kapellgasse.

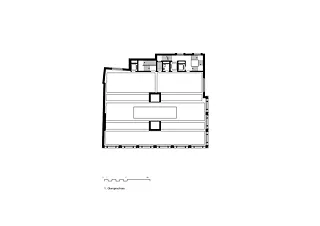

Warenhauswelten

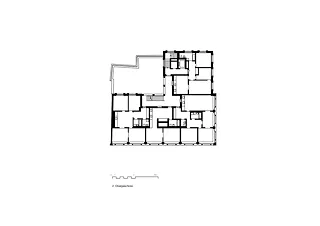

Anregungen für die Gestaltung des Neubaus fanden die Architekten unter anderem bei zwei Zürcher Vorbildern: Einerseits bei dem auf die Bahnhofstrasse ausgerichteten, 1899 nach Plänen von Hermann Stadler und Emil Usteri vollendeten Eckbau des Warenhauses Jelmoli, einem der ersten europäischen Bauten im Chicago Style, dessen Glaswände unvermittelt in drei Ende der 1920er-Jahre purifizierte Lukarnen übergehen. Zum anderen bei der eleganten, dezent ornamentierten Gebäudehülle des Modissa-Haus (1955) von Karl Egender am Limmatquai. Daraus resultierte ein an der Kapellgasse sechs- und an der Hans-Holbein-Gasse dreiachsiges Gebäude mit flachem, ziegelgedecktem Walmdach, das mit Gauben und Gesimsen dem Nachbarhaus am Kapellplatz antwortet. Seine unaufgeregte Lebendigkeit erhält es jedoch ähnlich wie das legendäre, von Joos & Mathys gerne erwähnte Reliance Building in Chicago (John Wellborn Root, Charles Altwood, Daniel Hudson Burnham, 1895) durch die Verwendung graubeige schimmernder Keramikbauteile, welche dreiteilige Bay Windows fassen. Wo sich Pfeiler und Gesimse treffen, befinden sich broschenartige, horizontal oder vertikal unterteilte Keramikelemente in Weiss und Blau, die auf Luzerns Flagge oder Wappen verweisen und eine Verbindung zum dekorativen Bauschmuck der Nachbarhäuser herstellen. Die geschosshohen Fenster, welche die aus den Wandflächen des gegenüberliegenden Hauses sich wölbenden Bow Windows zitieren, lassen die tektonisch gestalteten Rasterfassaden trotz ihrer skulpturalen Keramikverkleidung nahezu transparent erscheinen. Sie bringen Tageslicht tief in das von einem dänischen Inneneinrichtungshaus und einem italienischen Luxusmodegeschäft bespielte Ladengeschoss im Parterre und in die darüber liegende Büroetage. Ursprünglich sollte sich hier auf drei Geschossen ein Einzelmieter wie das Modehaus Grieder, mit dem kurzzeitig Gespräche liefen, oder eine aus unterschiedlichen Geschäften zusammengesetzte Shoppingwelt breitmachen. Als sich diese Vorhaben zerschlugen, wurde das erste Obergeschoss zur Büroetage umfunktioniert. Deren nahezu quadratischen Räumlichkeiten wurden wie jene der beiden darunterliegenden Geschäftsebenen mit Blick auf die Bedürfnisse der Mietenden bis auf die beiden zentral angeordneten Technikschächte stützenfrei offen gehalten.

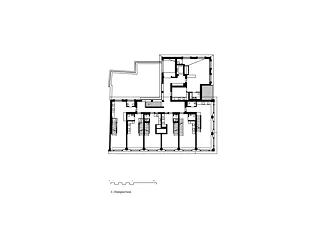

Haus mit zwei Gesichtern

Die Verschlankung der Fassadenpfeiler in den drei obersten Geschossen deutet zusammen mit den schmalen Klappläden die Wohnnutzung an, die sich im rückseitigen, aus einem viergeschossigen Gebäude und einem zweigeschossigen Terrassenbau bestehenden Annex fortsetzt. Hier nahmen die Architekt*innen die kleinteiligen Nachbarbauten zum Ausgangspunkt des Entwurfs. So entstand ein einfaches, aber stimmungsvolles Bauwerk, das mit seinen hell verputzten Mauern, französischen Fenstern und Klappläden eine geradezu provenzalische Atmosphäre verströmt. Eine elegante Treppe mit skulpturalem Handlauf im Stil der 1950er-Jahre führt von den Kellerräumen im zweiten Untergeschoss vorbei an den Eingängen der Geschäfts- und Büroebenen hinauf zur grossen Gemeinschaftsterrasse im zweiten Stock, von der aus man fünf Etagenwohnungen und sechs Maisonette erreicht. Das Haupthaus mit seinem rationalen strassenseitigen Fassadenraster weist zur rückwärtigen Terrasse hin einen zweigeschossigen Laubengang auf. Er erinnert entfernt an Aldo Rossis Gallaratese-Siedlung in Mailand (1972), aber auch an altrömische Villen – nicht zuletzt wegen der pompejanisch roten Wände hinter den weissen Pfeilern. Anders als die offenen Grundrisse der Geschäftsbereiche wirken jene der Erschliessungszonen und der Apartments, die der übernommenen Fundamente des Vorgängerbaus wegen leicht unregelmässig gezackt sind, etwas labyrinthisch, ja fast schon mittelalterlich verschachtelt. Dieser Eindruck verflüchtigt sich jedoch, wenn man einen Blick in die noblen Zimmerfluchten gleich hinter der Strassenfassade im zweiten Obergeschoss wirft. Die sechs darüber liegenden, je eine der Gebäudeachsen zur Kapellgasse belegenden Maisonette sind nach dem Prinzip des Schottenbaus konzipiert, wobei sie mit ihren Treppen und abgeschrägten Dachräumen im Grund- wie im Aufriss den besonderen Charakter «neuer Altstadtwohnungen» vermitteln. Der immer wieder anders erlebbare Wechsel von Alt und Neu ist eine der grossen Qualitäten dieses vielschichtigen Gebäudes. Damit demonstriert es in einer Zeit, in der Immobilienspekulation und allzu überfrachtete Baugesetze die architektonischen Ausdrucksmöglichkeiten mehr und mehr einschränken, wie ein Neubau mit ausgeprägter Identität einen historisch gewachsenen Platzraum harmonisch bereichern kann.

Text: Roman Hollenstein

Erstveröffentlichung im Arc Mag 2.2023

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen