Projection d'une renaissance

1897 Port-Valais,

Suisse

Publié le 31 mars 2022

Participation au Swiss Arc Award 2022

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

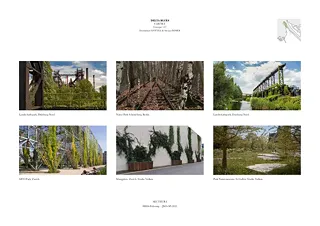

Le travail «Projection d'une renaissance» a été réalisé dans le cadre de l'atelier de projet Delta Blues, accompagné par G. Menzel et F. Esquivié. L’objectif était de nous amener à découvrir une autre manière d’aborder le projet, une approche paysagère, qui fait appel à l’émotionnel et l’imaginaire.

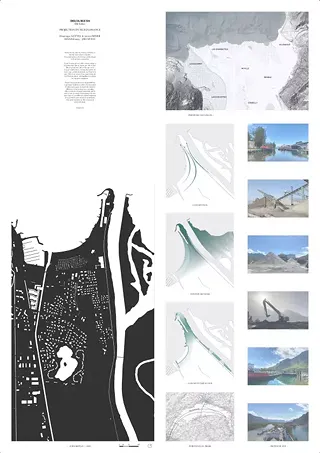

Situation initiale

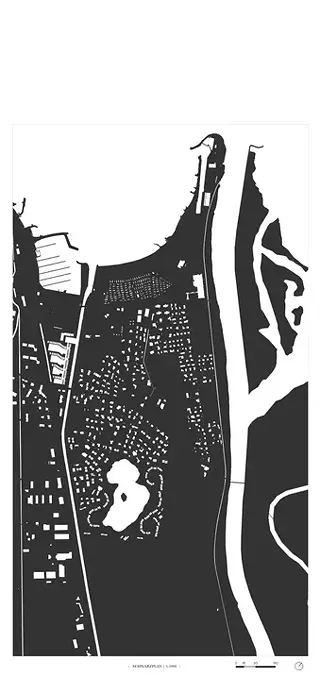

Tel un guide, la cheminée de la centrale thermique de Chavalon est un point de repère sûr dans notre exploration du delta du Rhône. Au Bouveret, il n’existe pas de place du village, de lieu de réunion et d’échange. Et pourtant tout semble converger vers un même point: la berge gauche du Rhône, exploitée par l’Homme pour ses matières premières. Mais à l’air de la transition écologique et du refus du béton, qu’adviendra-t-il de ces lieux lorsque l’entreprise aura quitté la berge? Comment faire coexister un tel dépouillement avec le projet de revitalisation du Rhône et la réserve des Grangettes?

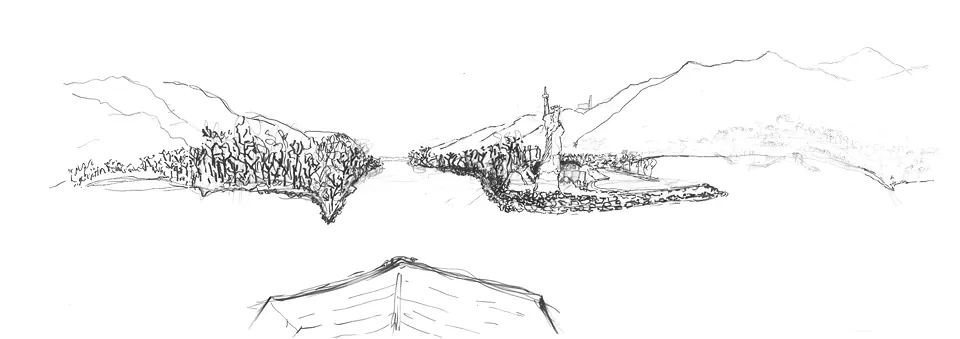

Ébauche du projet

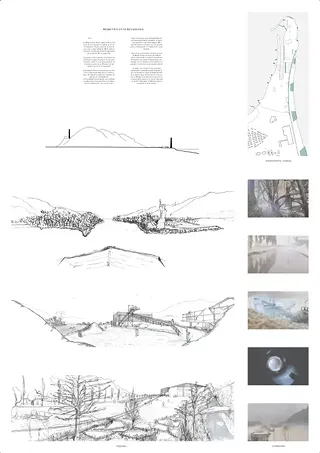

Source de vie, âme de ces lieux, le Rhône se dévoile entre nature et artefact. À son embouchure, deux berges antinomiques révèlent bien ce paradoxe.

L’une, berceau de vie, s’offre comme refuge à la biodiversité. Elle ne rejette pas, elle accueil. Elle ne prend rien, elle ne fait que servir.

L’autre semble inerte, comme dépossédée de tout ce qui constituait son âme. La berge n’est plus. Elle est au service d’une autre forme de vie, l’Homme. Et ici, cela implique l’exclusion de tout autre organisme.

Toutes deux poursuivent un destin différent et pourtant semblent se tolérer. Tel deux amis d’enfance qui, après avoir pris des chemins différents, se souviennent avec nostalgie. Elles coexistent et l’amitié fraternelle qui les unit n’a rien de simulé. L’une permet de valoriser l’autre. Leur différence semble empreinte d’un profond respect mutuel à la mémoire d’un passé commun où elles servaient la même idéologie.

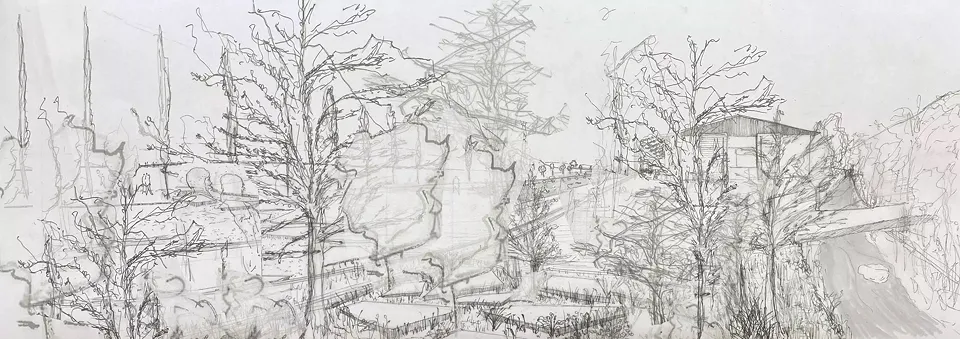

Étude du projet

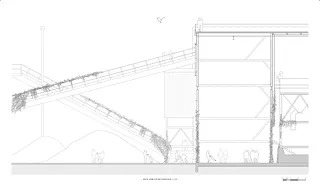

2034: La Berge, tel une relique, garde en elle les stigmates de ses vies passées. La Berge au service de l’industrie n’est plus, mais elle ne cherche pas à nier ce passé sulfureux. Elle le chérit et le préserve comme une épreuve indispensable qui a forgé qui elle est aujourd’hui.

Ce passage, certes contraint, est à l’origine de ses blessures comme de sa force, de son asservissement comme de son épanouissement, de ses peines comme de son allégresse, de son agonie comme de sa renaissance. Cette langue de terre est désormais au service de la communauté. Jadis privée et inaccessible, elle devient un endroit de rencontre, de partage, de contemplation. Ce lieu singulier nous transporte vers un ailleurs où toutes choses a sa raison d’être et son importance. Un ailleurs où le «un» sert le «tout».

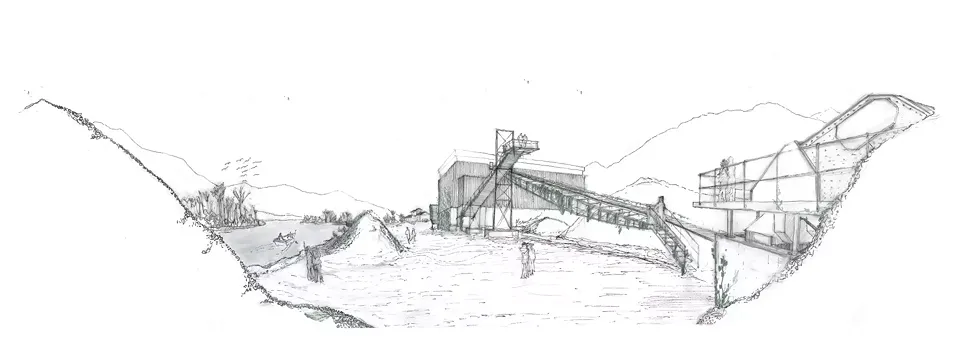

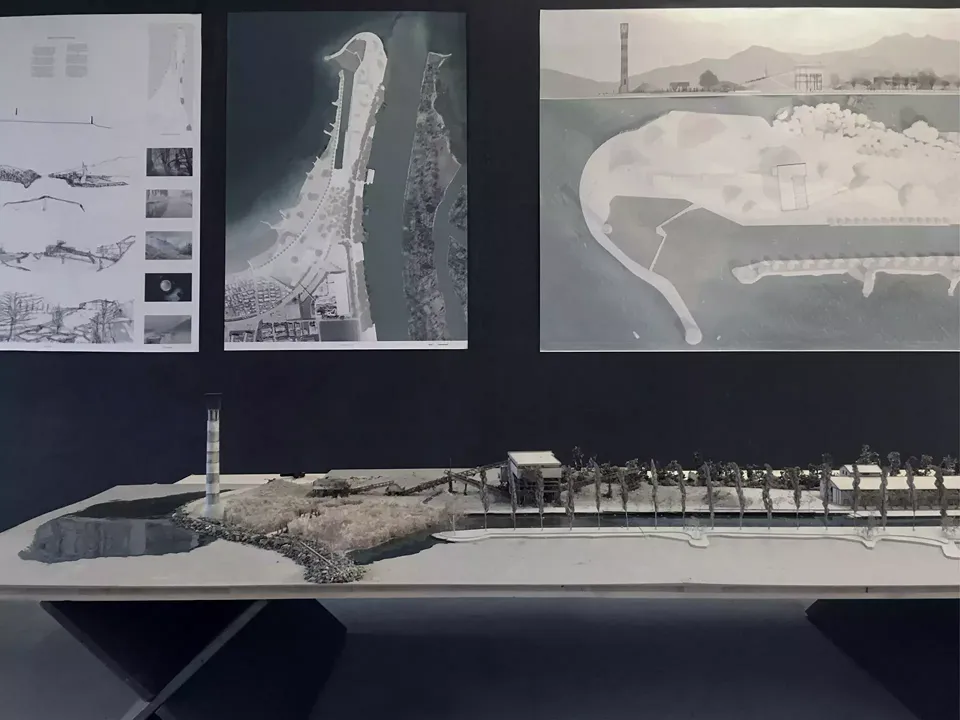

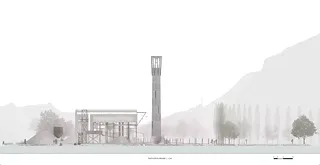

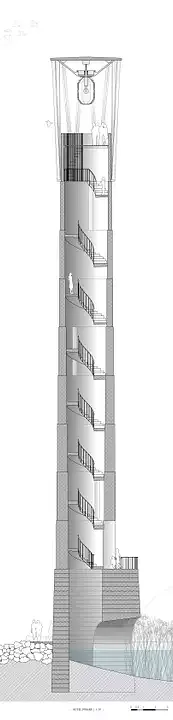

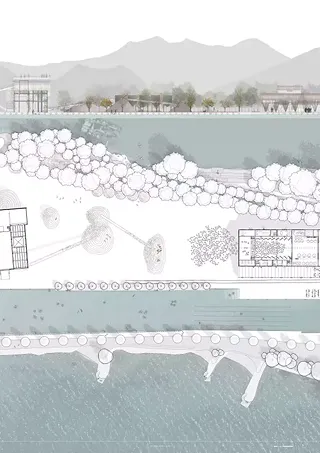

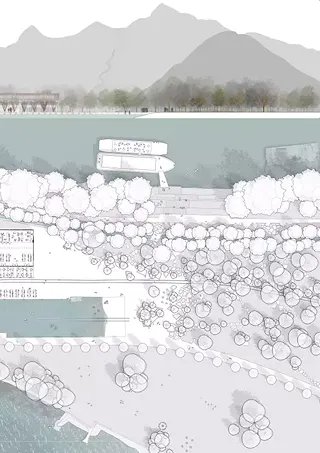

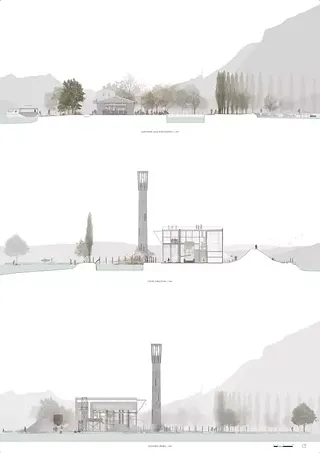

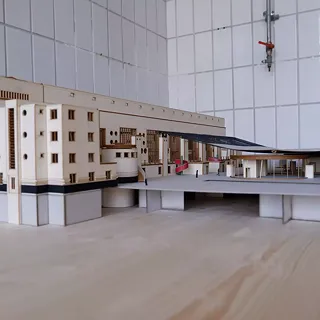

Ainsi, le site est parsemé d’innombrables interventions ponctuelles, paysagères ou bâties, qui répondent à une même logique. Elles cherchent toutes à résonner avec le contexte, à l’échelle du site et du territoire. Ainsi, des percées visuelles sur la rive gauche du Rhône cherchent à tisser une relation avec la berge droite et sa réserve naturelle des Grangettes, tout comme l’élément haut communique avec la cheminée de Chavalon en répondant à un contexte beaucoup plus lointain.

Particularités

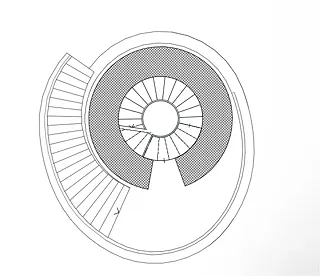

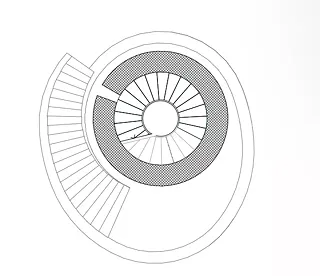

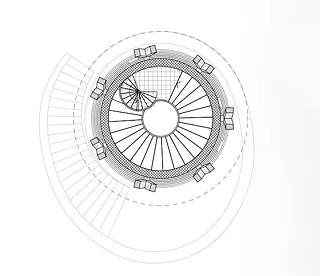

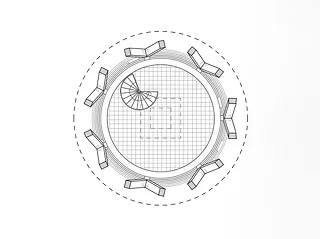

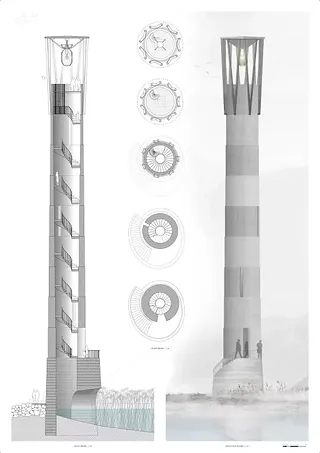

Le phare, tout comme le reste, contribue pleinement à l’ensemble puisqu’il légitime le site et lui fournit un repère géographique fort. Il ne cherche pas à concurrencer le contexte, mais à affirmer sa position en tant que site incontournable d’une part. Et surtout, il permet de révéler l’importance du Bouveret dans la navigation sur le lac Léman.

Pour les habitants et les visiteurs du Bouveret, ce travail offre la possibilité de développer une véritable place de rencontre. Cette place doit servir à se perdre et à favoriser les rencontres fortuites entre les gens. Ce projet permet aussi de redonner au habitants une parcelle privatisée qui a marqué le Bouveret pendant des décennies. Dans l'esprit du principe du piétinement (Trampelpfad), le projet retient toutes les interventions nécessaires que nous considérons comme justes pour cet endroit. Mais ce n'est pas nous, en tant qu'architectes, qui décidons de ce que doit être ce lieu, mais bien les visiteurs et la nature elle-même, qui le façonnent activement. Au lieu d'effacer l'histoire, celle-ci continue désormais à être racontée.

Ce travail est accompagné d'interviews, de cartographie, de filmographie et d'images émotionnelles. Les outils que sont la photographie et le film ont permis d'approfondir la compréhension et la sensibilisation au lieu.

Projet Next Generation soumis pour l'Arc Award 2022 par: Dominique-Julian Göttel et Amaya Immer, HEIA Fribourg