Über Tourismus – Reisen und die Zukunft der Gebauten Umwelt

Wann kippt Tourismus in Übertourismus? Welche Auswirkungen hat unser Reiseverhalten auf Umwelt, Gesellschaft und Klima? Die komplexen Zusammenhänge zwischen Reisen, Wirtschaftswachstum, CO2-Emissionen und sozialer Verdrängung durch steigende Lebenshaltungskosten werden in dieser Publikation beleuchtet.

La Grande-Motte an der französischen Mittelmeerküste: Eine Gartenstadt für die Massen: Das Projekt stand von Anfang an in der Kritik und wurde als «monströse Betonkulisse», als «seelenloses Ghetto» für den Massentourismus bezeichnet. | Foto © Office de Tourisme Grande-Motte – CRTL Occitanie

In acht Kapiteln wird der Tourismus im 21. Jahrhundert anhand verschiedener Fokusse dargestellt – darunter Mobilität, städtische und ländliche Destinationen, das Verhältnis zur Landwirtschaft, die Privatisierung von Naturressourcen, Tourismusplanung und die Auswirkungen des Klimawandels. Als roter Faden zieht sich die Frage durch Buch und Schau, wie Tourismus im Angesicht von Klimakrise, Kriegen und Pandemien positive Entwicklungen anstossen könnte.

Künstliche Beschneiung hat einen hohen Energie- und Wasserbedarf und geht oft mit der zusätzlichen Errichtung von skitechnischer Infrastruktur im Hochgebirge einher. | Foto: Anton Vorauer © WWF

Die 400-seitige Publikation entstand anlässlich der gleichnamigen Ausstellung, die noch bis zum 9. September 2024 im Architekturzentrum Wien (Az W) zu sehen ist. Sie untersucht die Auswirkungen des Reisens auf die gebaute Umwelt, das soziale Gefüge und den Klimawandel und stellt die Frage, wie ein nachhaltiger Tourismus aussehen kann. Das Buch gibt die Inhalte der Ausstellung wieder und wird durch einen Essayteil ergänzt. In acht Kapiteln werden Analysen, Szenarien und alternative Strategien vorgestellt. Die sieben Essays liefern eine vertiefte Auseinandersetzung mit einzelnen Aspekten aus verschiedenen disziplinären Blickwinkeln. Ein Interview mit einer österreichischen Hoteliersfamilie bildet den Abschluss.

Acht Kapitel im Überblick – Analysen, Szenarien und alternative Strategien

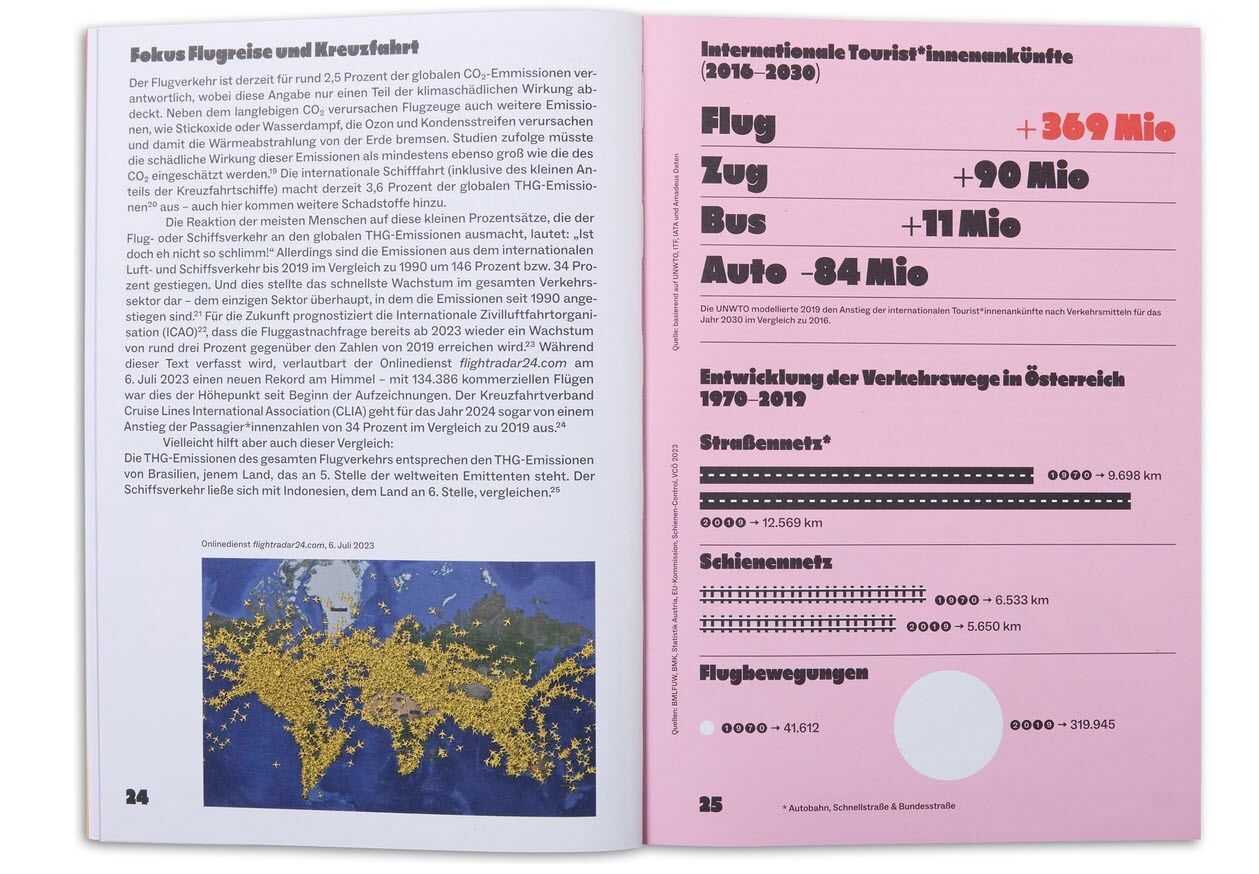

Den Auftakt bildet das Kapitel «Öfter, Weiter, Kürzer», das sich einerseits mit dem Trend zu immer häufigeren, aber kürzeren Reisen beschäftigt und andererseits mit der Tatsache, dass es vor allem die An- und Abreise ist, die den Anteil des Tourismus an den CO2-Emissionen am stärksten in die Höhe treibt. Dieser Trend ist vor allem auf den modernen Lebensstil zurückzuführen, der Flexibilität und kurzfristige Erlebnisse in den Vordergrund stellt.

Das zweite Kapitel «Teile deiner Stadt» befasst sich mit dem Begriff des Übertourismus und den Auswirkungen einer zu starken Konzentration des Tourismus in einzelnen Städten. Es konzentriert sich auf das Phänomen der Kurzzeitvermietungen auf der Grundlage von Plattformen wie Airbnb, das offenbar zu einer Fehlfunktion des Wohnungsmarktes in Städten mit hoher Tourismusdichte und geringer Regulierung beigetragen hat.

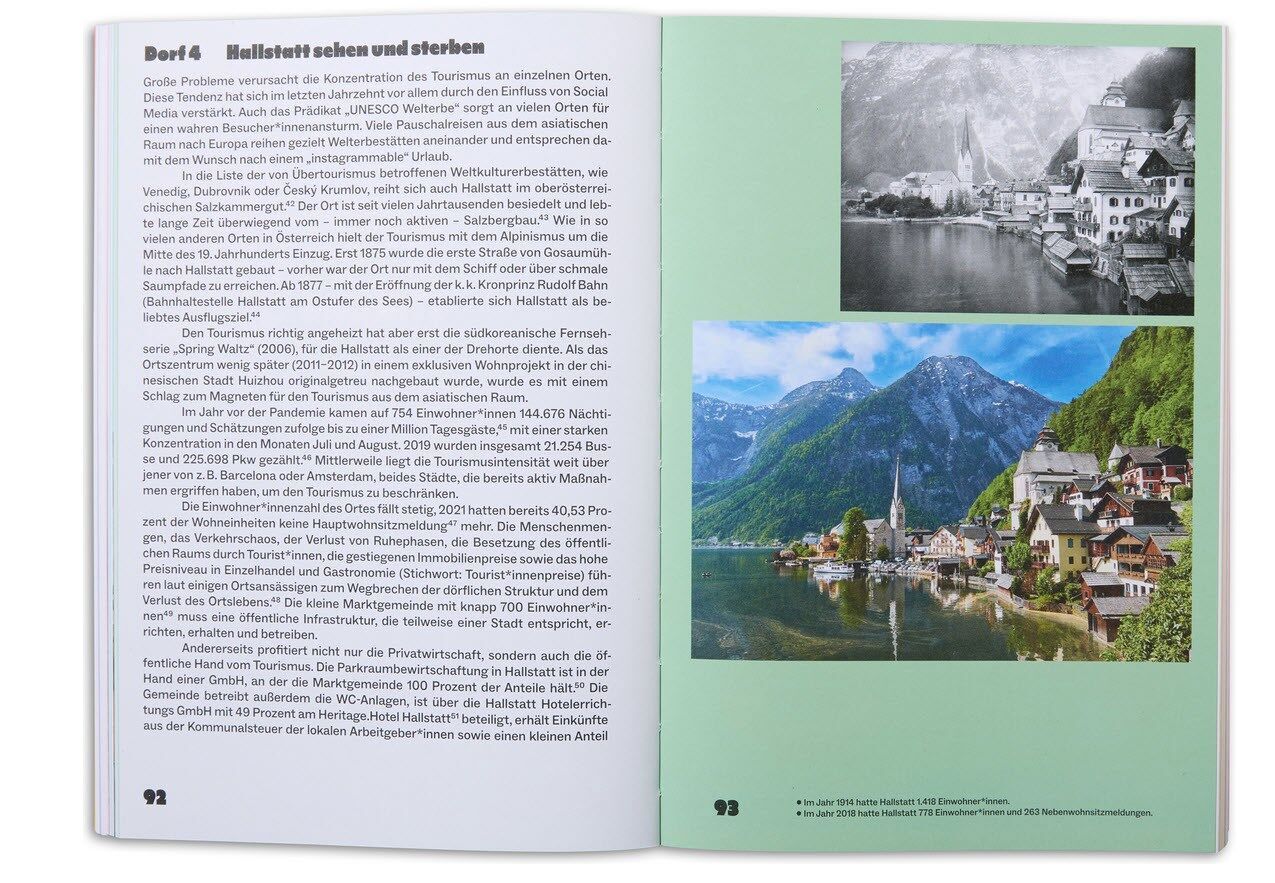

«Zimmer frei» in diesem Kapitel werden vier österreichische Dörfer analysiert, in denen der Tourismus Einzug gehalten hat. Es wird untersucht, wie sich diese Entwicklung auf die lokale Bevölkerung ausgewirkt hat und welche Folgen dies in Form von Abwanderung hatte.

«Der Elefant im Raum» präsentiert umfassende Analysen und Zukunftsszenarien, die die Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus beleuchten. Basierend auf den Erkenntnissen der Klimaforschung werden verschiedene Klimaszenarien entwickelt. Diese Szenarien visualisieren die möglichen Folgen des Klimawandels für unterschiedliche touristische Hotspots in Europa im Jahr 2100 unter der Annahme eines Temperaturanstiegs von 2,7 Grad Celsius.

Von «Kühen, Wölfen und Tourist*innen» – in diesem Beitrag geht es um das komplexe Verhältnis zwischen Tourismus und Landwirtschaft. Langfristig ist der Erhalt der für den Tourismus so wertvollen, durch die Arbeit der Bergbauern geschaffenen Kulturlandschaften nicht gesichert. Woran liegt das? Der zunehmende Druck auf landwirtschaftliche Flächen, der Klimawandel und die steigenden Kosten für die Erhaltung traditioneller Landschaften stellen eine Bedrohung dar.

Das sechste Kapitel «Der Gast will das» geht den Ansprüchen des Gastes an Hotelbetriebe nach. Untersucht werden Betriebe in Österreich, die in den 1910er bis 1970er-Jahren errichtet wurden und sich entweder bewusst oder aufgrund der Rahmenbedingungen nur beschränkt weiterentwickeln konnten oder wollten. Es wird der Frage nachgegangen, wie sich mangelndes Wachstum auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirkt.

«Privatisierung der Schönheit» thematisiert die Eroberung der Natur durch den Menschen. Naturlandschaften, die früher als unberührte Paradiese galten, werden heute kommerziell genutzt und vermarktet. Die Schönheit der Natur wird zunehmend privatisiert und damit zu einer Ware, die es zu verkaufen gilt. Diese Entwicklung hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Umwelt und die lokalen Gemeinschaften.

Im letzten Kapitel «Geplant und gemacht» wird aufgezeigt, inwieweit es sich bei touristischen Entwicklungen um geplante Prozesse handelt oder diese zumindest durch staatliche oder regionale Ebenen in bestimmte Bahnen gelenkt werden. Um die Bandbreite der Ansätze zu verdeutlichen, werden die Strategien verschiedener Länder vorgestellt. Während Österreich beispielsweise für einen wachsenden Tourismus steht, hat sich Bhutan erst spät dem Tourismus geöffnet, mit dem Ziel, den Besucherstrom zu begrenzen und möglichst viel Profit zu machen.

Über Tourismus

Park Books

Erste Ausgabe, 2024

Sprache: Deutsch

400 Seiten, 261 Abbildungen

16.5 x 24 cm

CHF 39.–