ETH-Forschungsgebäude GLC

8093 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 25. Januar 2022

Boltshauser Architekten AG + IBG Engineering AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

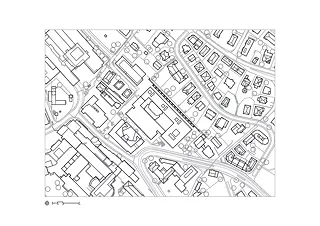

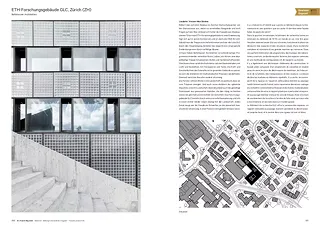

Zürichs Hochschulquartier wächst. Das löst Sorgen aus, dass der Charakter des durchgrünten Stadtteils verloren gehen könnte. Das neue Laborgebäude GLC von Boltshauser Architekten zeigt jedoch, dass die Verdichtung gelingen kann. Clever verwoben mit dem Terrain und dem Bestand ist ein mustergültiger Neubau entstanden.

Zürichs Hochschulquartier ist international renommiert. Daran hat auch die Architektur ihren Anteil. Die Hochschulbauten von Gottfried Semper, Karl Moser, Otto Rudolf Salvisberg und Haefeli Moser Steiger sind Meisterwerke. Gemäss dem Masterplan «Hochschulgebiet Zürich Zentrum» aus dem Jahr 2014 soll es stark verdichtet werden, um die Platzansprüche von ETH, Universität und Universitätsspital in den kommenden Jahrzehnten zu erfüllen. Die wichtigsten Baudenkmäler sollen möglichst erhalten bleiben. Dass die restliche Altbausubstanz aber teilweise durch höhere und voluminösere Neubauten ersetzt werden soll, führte zu heftiger Kritik und schliesslich zu moderaten Anpassungen der Planung.

Musterschüler

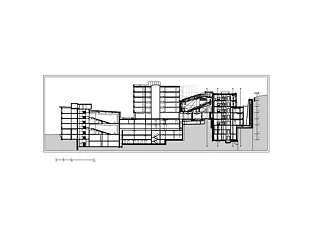

Obwohl schon vorher konzipiert wurde das für Technologie und Gesundheitswissenschaften bestimmte Forschungsgebäude GLC, für welches die ETH 2010 / 11 einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben hatte, im Nachhinein zu einem Musterbeispiel für die künftigen Entwicklungen im Hochschulgebiet. Der Standort des jüngst vollendeten Bauwerks ist ein Steilhang nordwestlich von Karl Mosers hoch gelegener Kirche Fluntern, auf dem sich ehedem die ETH-Gebäude für Wasserbau und Hydrologie aus den 1930er- und 1950er-Jahren befanden. Einschränkend für die Unterbringung des umfangreichen Bauprogramms waren die gleich über dem Areal hinter üppigen Gärten sich erhebenden Stadtvillen, deren Aussicht auf City und See nicht beeinträchtigt werden durfte.

Glasschrein am Zürichberg

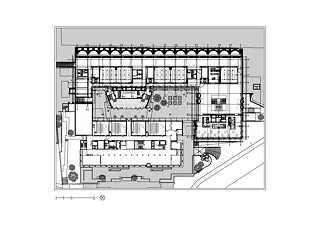

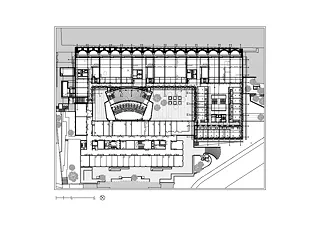

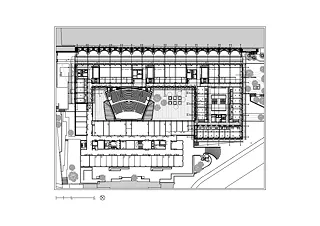

Das Büro Boltshauser Architekten eines von 14 in einem Präqualifikationsverfahren zum Wettbewerb geladenen Teams, präsentierte ein Projekt, das trotz steiler Hanglage und Höhenbeschränkung allen Laboren und Büros ideale Raum- und Lichtverhältnisse versprach. Erlaubt doch eine ingenieurtechnisch ausgeklügelte, expressiv gestaltete Stützmauer die rückseitige Freistellung und Belichtung des u-förmigen Neubaus. Dieser bildet nun mit dem talseitigen, 1980 von Karl Flatz realisierten Elektrotechnikgebäude ein Geviert um einen das denkmalgeschützte Paul-Scherrer-Auditorium rahmenden Innenhof. Wie alle eingereichten Projekte bedingte es einschneidende, dem Bauprogramm und der beschränkten Gebäudehöhe geschuldete Erdmassenverschiebungen. Den Zuschlag erhielt es wohl nicht zuletzt deswegen, weil es nicht nur herausragende architektonische Qualitäten besitzt, sondern darüber hinaus auch die städtebauliche Situation zwischen Hochschulquartier und Villenviertel klärt und strafft.

Zwei Jahre brauchte es, um den Steilhang keilförmig bis unter das Niveau des Elektrotechnikgebäudes abzutragen und das dahinter aufragende Terrain mit provisorischen Ankern zu sichern, sodass der Neubau fast gänzlich in die ursprüngliche Hanglinie eingebettet werden konnte. Vom alten Baukomplex blieb nur das Filigrane, entfernt an Lisbeth Sachs‘ Kurtheater in Baden erinnernde Paul-Scherrer-Auditorium von Heinrich und Alfred Eduard Oeschger übrig, das während des Aushubs wie ein Nagelhaus aus der Baugrube ragte.

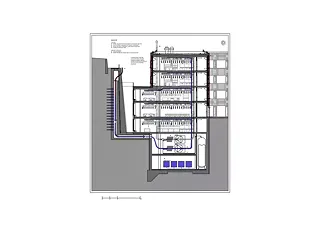

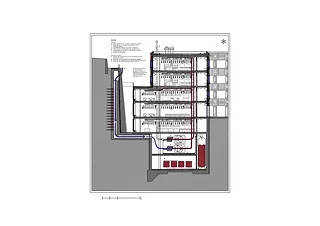

Der gigantische Hangeinschnitt wurde schliesslich mit einer 110 Meter langen und 18 Meter hohen bogensegmentförmigen Stützmauer befestigt, die die Architekten zusammen mit dem Ingenieurbüro Basler & Hofmann ersonnen hatten. Diese Konstruktion – deren mit schmalen, ziegelförmigen Natursteinen verkleidete vertikale Tonnen an antike Ingenieurbauten gemahnen – geht in Schlitzwandscheiben über, die 26 Meter tief in den Felsuntergrund eingespannt sind. Die Hohlräume hinter den insgesamt 15 durch Betonrippen gegliederten Mauertonnen dienen als Klimaregister.

Innovativer Materialeinsatz

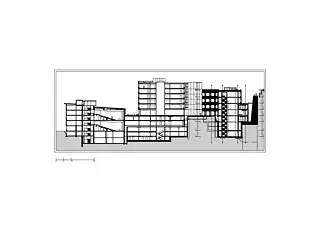

Das jüngst vollendete Forschungsgebäude GLC erhebt sich nun am Übergang vom Hochschulquartier zum höherliegenden Quartier Fluntern so selbstverständlich aus dem steilen Abhang am engen Gloriarank, dass man den massiven Eingriff in die Landschaft leicht vergisst. Zumal die Böschung zur schräg gegenüber stehenden Stadtvilla vom Büro Mettler Landschaftsarchitektur als duftiger Hanggarten mit Feigenbäumen und anderen wärmeliebenden Pflanzen gestaltet wurde. Erschlossen wird er durch einen Fussweg, der vorbei am Nebeneingang des Neubaus hinauf zu den über der Stützmauer situierten Villengärten führt.

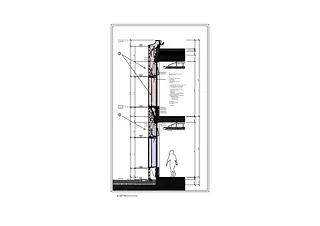

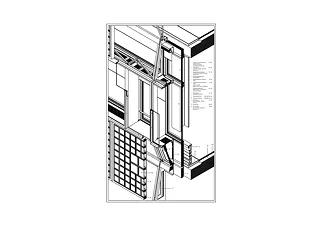

Mit seinen bildhaften Vorhangfassaden, auf denen sich Bandfenster mit horizontalen Brüstungen aus rechteckigen und quadratischen Glasbausteingevierten abwechseln, bereichert der Neubau das Hochschulquartier um einen frischen Akzent. Die waagrechten Fassadenbänder werden von einer vertikalen Ordnung überlagert. Sie setzt sich zusammen aus Quadraten, die mit «broschenartigen» Füllungen aus unterschiedlich grossen Glasbausteinen die Brüstungen rhythmisieren, und den tieferliegenden, senkrechten Fensterflügeln, die genauso wie die schön proportionierten Stahlprofile den Fassaden eine gewisse Plastizität verleihen. Ebenfalls aus Glasbausteinen besteht der hohe, in den Hang geschobene Gebäudesockel, in welchem man eigentlich den Eingang erwarten würde. Stattdessen öffnen sich gleich um die Gebäudeecke die beiden mächtigen, ebenfalls mit Glasbausteinen ausgefachten Tore der Anlieferung.

Glasbausteine haben immer wieder das Interesse von Boltshauser Architekten geweckt. Während sie dieses Baumaterial, das Ästhetik mit Transparenz vereint, bei ihren Hochhäusern an der Zürcher Europaallee als dekoratives Element in die farbigen Fassadenreliefs einfügten, loteten sie beim Forschungsgebäude GLC neue Möglichkeiten des Werkstoffs aus. Dazu analysierten sie die auch 90 Jahre nach ihrer Entstehung noch innovativ wirkende Maison de Verre von Pierre Chareau und Bernard Bijvoet in Paris und machten die durch sie inspirierten Neuerungen gleichsam zum Symbol der zukunftsweisenden Aktivitäten in den Forschungslaboren.

Japan und Rom

Eine vom Künstler Urs Beat Roth geplante skulpturale Freitreppe schwingt sich von der Strasse in einer leichten Krümmung hinauf zum Eingangsgeschoss. Sie verschmilzt mit einer erhalten gebliebenen «brutalistischen» Betonskulptur von Fredi Thalmann und bildet so einen markanten Kontrapunkt zum geometrisch klar proportionierten Forschungsgebäude und dessen leisen Bezügen zum Hightech. Die Bildhaftigkeit seiner Gestalt verweist aber auch auf die kunstvollen Zeichnungen von Roger Boltshauser.

Oben an der Treppe angekommen, gelangt man rechter Hand durch einen die Naht zwischen Alt- und Neubau betonenden Durchgang in den das Paul-Scherrer-Auditorium umfliessenden Innenhof. Dank seines Belags aus Pflastersteinen und linear angeordneten Muschelkalkplatten oszilliert er zwischen Zen-Garten und altrömischem Forum. Einen Hauch von Grün verbreiten drei japanische Pagodenbäume, deren gefiedertes Laub wirkungsvoll mit der Fassade kontrastiert. Diese besteht auch hier aus Glasbausteinen und Fensterbändern sowie schwarzen, gelegentlich durch etwas Nachtrot belebten Stahlprofilen. Eine ähnlich subtile Farbwahl bestimmt auch die Innenräume.

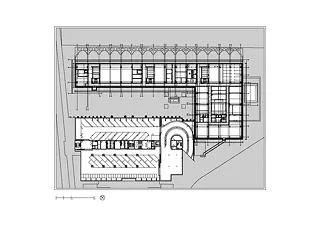

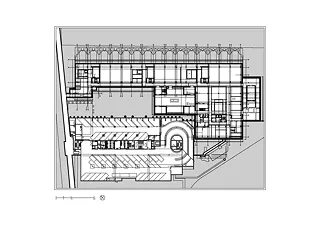

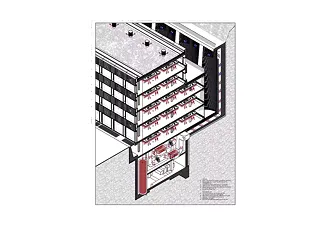

Rechts an der Schmalseite des Hofs öffnen sich zwei Rundtüren auf ein atriumartiges, viergeschossiges Foyer, das durch ein Oberlicht und eine Vielzahl direkt auf die makellosen Betondecken montierter schwarzer Leuchten erhellt wird. Das klare räumliche Stützenraster, die Transparenz und Übersicht sowie die an Wänden, Balustraden und Treppenstufen allgegenwärtigen Glasbausteine lassen den Innenraum wie eine radikal moderne Interpretation der Katsura-Villa in Kyoto mit ihren Shoji-Wänden erscheinen.

Beherrscht wird das den Kopfbau erschliessende Foyer von einer skulpturalen doppelläufigen Treppe aus schwarzen Stahlträgern, hinter der man ins Restaurant gelangt. Dort lässt sich durch grosse innen liegende Glasflächen die Konstruktion der doppelten Vorhangfassade detailliert studieren: Während die zwischen den Bandfenstern sichtbaren Glasbausteinbalustraden als Brise Soleils funktionieren, sollen die Brandschutzklappen nicht nur einen allfälligen Brandüberschlag verhindern. Sie regulieren auch den Luftaustausch in der zweischichtigen Fassade und beeinflussen damit das Raumklima positiv.

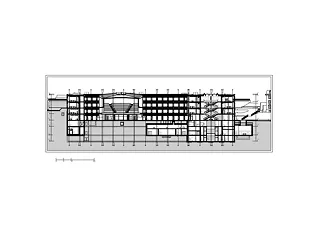

Zwischen Bürohaus und Laborbau

Dem Restaurant und dem Take-away im Erdgeschoss des Foyers antworten im nordwestlich anschliessenden Längsbau die Gruppen- und Seminarräume sowie die auf den weiten Lichtschacht vor der Stützmauer blickenden Studentenarbeitsplätze. Im daruntergelegenen, ebenfalls noch vom Lichtschacht profitierenden Tiefgeschoss sowie in den drei Obergeschossen befinden sich Laborräume. Man erreicht sie vom Kopfbau aus durch einbündige, auf den Innenhof gerichtete Korridore, die sich mit jenen des Bestandbaus zu einem Rundgang schliessen.

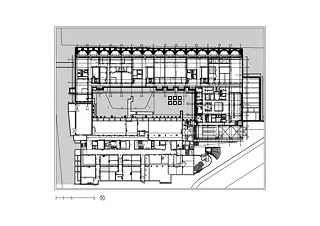

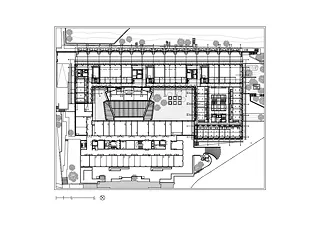

Die Labore sind wie die in den oberen Stockwerken des Kopfbaus angeordneten Büros der Professuren dem Gebäuderaster folgend frei unterteilbar. Wie flexibel diese Architektur ist, erweist sich in den grossen Eckräumen am Übergang vom Kopf- zum Längsbau. Ursprünglich als Labore geplant, werden sie nun als Büros genutzt. Obwohl ihre Decken mit allen für die Labore nötigen technischen Installationen ausgestattet sind, wirken die gut belichteten Räume leicht und luftig, weil das Haus hier wie überall sonst auch mit grosszügigen Raumhöhen aufwartet.

Im zweiten Obergeschoss gelangt man ebenerdig hinaus auf die zunächst als Feuerwehrzufahrt konzipierte Stichstrasse, die über einen Rücksprung des Gebäudes führt. In diesem stimmungsvolle Aussenbereich, der nun die Funktion einer Erholungszone für Angestellte und Studierenden übernommen hat, kommt die archaische Ausdruckskraft der gigantischen Stützmauer voll zur Geltung – und mit ihr eines der raren baukünstlerischen Highlights der zeitgenössischen Zürcher Architektur.

Fünfte Fassade

Zuoberst auf der Stützmauer verläuft ein balkonartiger, die darüber gelegenen Villengärten erschliessender Weg, von dem aus sich das Dach des Forschungsgebäudes aber noch nicht überblicken lässt. Um herauszufinden, ob es dort Sonnenkollektoren oder andere klimarelevante Installationen gibt, muss man zurück ins Haus und durch eine Ausstiegklappe, die sich unter einem pavillonartigen, mit einem Gitterrost verkleideten Aufbau öffnet, hinauf aufs Dach. Da dieses aufgrund seiner Hanglage von oben als fünfte Fassade wahrnehmbar ist, wurde auf eine Photovoltaikanlage verzichtet. Dafür präsentierte sich das Dach Anfang Juni – noch vor den grossen Hitzewellen – als atmosphärische Blumenwiese, die aber leider nicht zugänglich ist. Gleichwohl steht diese ökologische Dachlandschaft zeichenhaft dafür, dass mit architektonischem Einfühlungsvermögen eine gewisse Verdichtung im Hochschulquartier möglich ist, auch wenn man die grossen Erdbewegungen, die für das Integrieren des Gebäudes in den Steilhang nötig waren, durchaus auch kritisieren kann.

Text: Roman Hollenstein

Erstveröffentlichung im Arc Mag 5.2022

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen