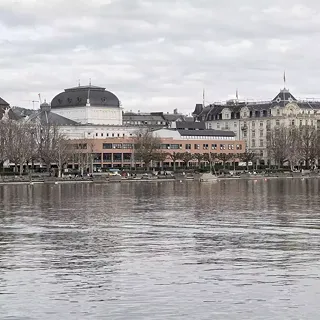

Toni-Areal

8005 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 01. Januar 2016

EM2N, Mathias Müller, Daniel Niggli, Architekten AG ETH SIA BSA

Teilnahme am Swiss Arc Award 2013

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

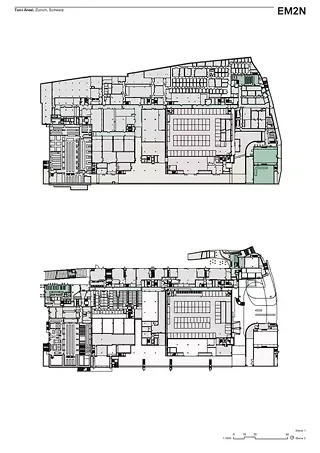

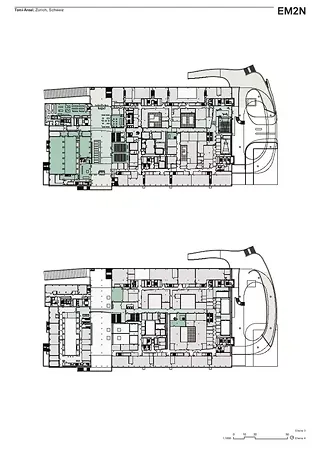

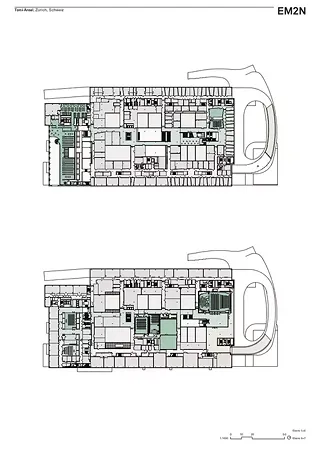

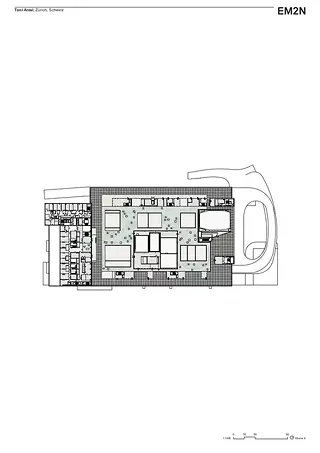

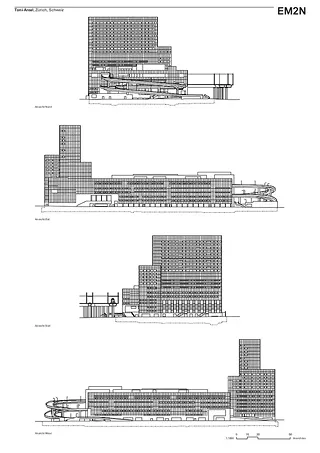

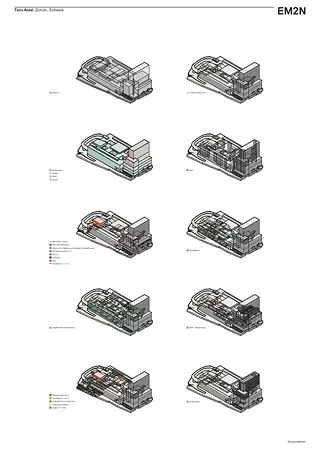

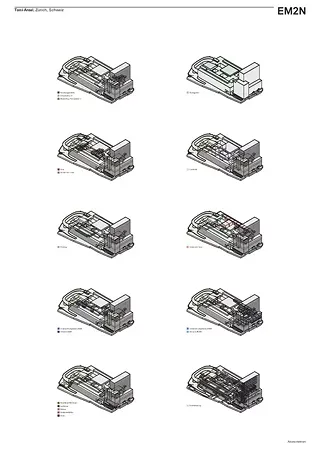

Im Umbau des Toni-Areal zu einem Standort für Bildung, Kultur und Wohnen galt es, ein Konzept für ein Haus zu finden, das fast die Grösse eines Stadtgevierts aufweist. Ein ʻinnerer Urbanismusʼ integriert die unterschiedlichsten Räume, von öffentlichen Hallen und Erschliessungen hin zu intimen Übungskammern, von der Werkstatt bis zum Tonstudio.

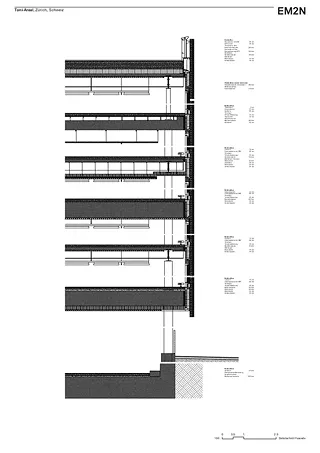

Im Umbau der ehemaligen Grossmolkerei auf dem Toni-Areal zu einem Standort für Bildung, Kultur und Wohnen galt es, ein Konzept für ein Haus zu finden, das fast die Grösse eines Stadtgevierts aufweist. Unser Entwurf schlug vor, der Grösse des Projekts mit einer Art innerem Urbanismus zu begegnen. Die bestehende Rampenanlage wurde dabei neu als vertikaler Boulevard interpretiert und zu einer Haupterschliessung umfunktioniert. An die Schnittstelle von Hoch- und Flachbau legten wir als Gegenstück dazu eine grosse, als öffentlicher Raum konzipierte Eingangshalle. Verbunden durch eine Abfolge von Hallen, Plätzen, Lufträumen und kaskadenartigen Treppenanlagen entstand eine identitätsstiftende innere Raumfigur, die die vielen unterschiedlichen Nutzungen wie Häuser in der Stadt verortet und als räumlicher Katalysator den internen Austausch ermöglicht. Neben städtebaulichen Herausforderungen stellten sich auch auf der architektonischen Ebene vielfältige Fragen, beispielsweise nach dem gestalterischen Umgang mit den extrem divergierenden Massstabsebenen, mit dem Problem der grossen Zahl von sehr spezifischen Nutzungen oder der übergeordneten atmosphärischen Stimmung des hochverdichteten Komplexes. Der produktive Widerstand des bestehenden Industriebauwerks diente uns dabei als ständiger Sparringpartner. Um Vielfalt und Abwechslung zu erzeugen, arbeitet die Architektur mit lokal unterschiedlichen Verfeinerungsgraden: meistens roh, ab und zu auch veredelt, mal über-, oft unterdeterminiert. Es entsteht ein breites Angebot an äusserst unterschiedlichen Räumen, von nutzbaren öffentlichen Hallen und Erschliessungsräumen hin zu intimen Übungskammern: Das Haus als Stadt, die Stadt als Haus.