Wohnsiedlung Toblerstrasse

8044 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 07. August 2018

BS + EMI Architektenpartner AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2018

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

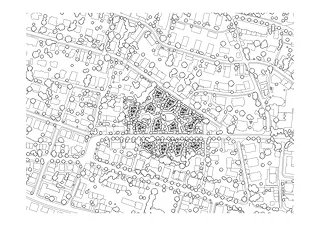

Stadtraum und Quartier: Punktbauten in Gärten

Das heutige Erscheinungsbild des Quartiers Fluntern basiert in erster Linie auf den gesellschaftlichen und baulichen Veränderungen Ende des 19. Jahrhunderts. In den ehemaligen Weinbergen am Zürichberg entstand damals ein Villenquartier mit repräsentativen Häusern in grosszügigen Gärten, die dem Ideal des bürgerlichen Wohnens ausserhalb der Stadt entsprachen.

In einer zweiten Bebauungsphase in den 1930er-Jahren wurden auch die letzten landwirtschaftlich genutzten Flächen, unter anderem jene an der Toblerstrasse, mit ähnlichen Typologien bebaut. Das Quartier ist somit durch eine homogene, städtebauliche Körnung von „Punktbauten in Gärten“ geprägt. Charakteristisch für diese Häuser sind eine ganzheitliche, repräsentative Gestalt und eine allseitige Orientierung mit bewusst inszenierten strassenseitigen Eingängen.

Der Strassenraum zeichnet sich durch eine Reihung einzelner Häuser aus, wobei hier die (oft schmalen) Lücken und Zwischenräume von Bedeutung sind. Diese ermöglichen Ein- und Durchblicke in die vielfach üppig bepflanzten Gärten. Ein markanter Baumbestand verdichtet die intensive „Gartenstimmung“ und prägt den öffentlichen Raum massgebend mit.

Das Projekt zeigt, wie es trotz einer deutlich höheren Bebauungsdichte möglich ist, typologisch und stimmungsmässig am Bestand anzuknüpfen und gleichzeitig aktuelle Aspekte des genossenschaftlichen Wohnens einfliessen zu lassen.

Städtebau und Volumetrie: 13 Solitärbauten mit prägnanter Gebäudeform

Ausgehend von der Lektüre des Ortes wurde eine Bebauungsstruktur mit insgesamt 13 Solitärbauten realisiert, die eine eindeutige Strassenfassade bilden, gleichzeitig aber eine spezifische Räumlichkeit im Innern der Siedlung generieren. Aufgrund der dreieckigen Grundstücksform werden im Wesentlichen wiederum mit dreieckigen Bauten kabinettartige Aussenräume im Innern der Siedlung geschaffen.

Durch das Drehen und Spiegeln von gleichen Häusern wird entgegen des hohen Wiederholungsfaktors der Ausdruck von repetitiven, schematischen Baukörpern vermieden; es entsteht vielmehr eine Komposition aus unterschiedlichen, sich geradezu organisch aufeinander beziehenden Volumen.

Die eigentliche Grösse der Bauten wird trotz quartiersüblicher Fassadenlängen erheblich unterspielt, indem die einzelnen Fassaden teils mehrfach geknickt sind. Das Ergebnis ist ein formbildendes Gleichgewicht zwischen Bauvolumen und Aussenraum. Analog zur Raumbildung der Baukörper entwickelt sich die Gestalt der Freiräume im Spiel zwischen der Kleinteiligkeit intimer Gärten und einem gemeinschaftlichen Ausdruck übergeordneter Zusammengehörigkeit als Siedlung.

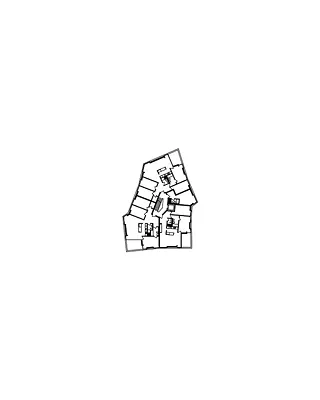

Häuser und Wohnungen: vielfältiges Wohnangebot, Kompaktheit, räumlicher Reichtum

Abgesehen von einem 7-Spänner und zwei 2-Spännern sind die Häuser als 3-Spänner organisiert. Dieser Typ zeichnet sich durch ein gutes Verhältnis zwischen Wohnqualität (Aussenraumbezug) und Kompaktheit aus und ermöglicht jeder Wohnung zwei, teils sogar drei Expositionen. Die Nachfrage nach unterschiedlichen Wohnungen kann so im Wesentlichen mit zwei verschieden grossen, jedoch verwandten Haustypen abgedeckt werden.

Von der Tobler- bzw. Hadlaubstrasse sind die Häuser jeweils über einen Vorplatz und die gut belichtete Eingangshalle mit angelagertem Velo- und Kinderwagenraum erschlossen. Die Wohnungen entwickeln sich als Raumkontinuum um einen zentralen Kern mit sämtlichen Nasszellen und einer zum Wohnen offenen Küche. Korridore werden vermieden und dadurch geräumige, unterschiedlich möblierbare Wohnräume und grosszügige Eingangsbereiche geschaffen.

Dank der vielfältigen Erschliessungs- und Zirkulationsmöglichkeiten vermitteln die Wohnungen trotz knapper Fläche eine aussergewöhnliche Grosszügigkeit. Die nicht orthogonalen Grundrissgeometrien erzeugen eine spannungsvolle, fliessende Räumlichkeit. Einzelne Bereiche dieser offenen Räume besitzen einen informellen, flach determinierten Charakter: Sie funktionieren für Hausarbeit, als Arbeitsplatz oder Spielbereich und erlauben sowohl für Familien als auch Mehrpersonenhaushalte vielfältige Wohnformen.

Sämtliche Zimmer sind in sich rechtwinklig und gewähren auch bei kleinen Grundflächen eine gute Möblierbarkeit. Die privaten Aussenräume sind grosszügig bemessen und vermitteln als öffentlicher Raum der Wohnung zu den Nachbarhäusern und zum Garten.

Aussenraum und Erschliessung: kabinettartige Gartenzimmer und Mauern als Leitmotiv

Der Charakter der grossen Parzelle zwischen Tobler- und Hadlaubstrasse wird heute wesentlich durch die Freiraumgestaltung mitbestimmt, die auf den Zürcher Gartenarchitekt Gustav Ammann zurückgeht. Prägendes und identitätsstiftendes Element sind die auch andernorts verwendeten Gartenmauern aus dunklem Gneis. In der neuen Freiraumgestaltung übernehmen sie ebenfalls eine tragende Rolle im Umgang mit der nach oben zunehmend steilen Topografie. In Verbindung mit den asphaltierten Wegen ziehen sie sich als zweckmässig und dauerhaft materialisiertes Erschliessungsnetz durch die neue Siedlung.

Die Parzellen werden von geschnittenen Hecken gefasst, die parallel hinter den strassenbegleitenden Mauern angeordnet sind. Visuell unterstützen sie die Robinienreihe in der Toblerstrasse und unterstreichen den Gartencharakter der verdichteten Bebauung zur Strasse hin. In der Baumschicht säumen verschiedene Ahorne die Strassen. Zum Siedlungsinnern folgen freiere Pflanzungen von verschiedenen Blütensträuchern in Gruppen sowie situativ gesetzte Baumgruppen und -solitäre, die die Übertritte von Raum zu Raum überlagern und intensivieren.

Die Siedlung wird vom befahrbaren Otto-Lang-Weg durchquert, der neben den kleineren Wegen mit Treppen als Bindeglied zwischen den übergeordneten Strassenräumen und dem Innern der Siedlung fungiert. Im Vorbeigehen streift man vier sich kabinettartig öffnende innere Plätze: den Bühnenplatz, den flach ruhenden Rasenspiegel, die terrassierte Rasenmuschel und das unregelmässige Hexagon des Schlangenspielplatzes.

Alle Gebäude verfügen über einen Ausgang, der direkt zu diesen Siedlungsinnenräumen führt. Die südliche Parzelle wird in verwandter Sprache durchwegt und bietet mit einem Spielplatz mit Pergola ebenfalls einen Ort für Kinderspiel und abendliche Geselligkeit.

Materialität und Ausdruck: Bezug zum Quartier

Entsprechend dem städtebaulichen und volumetrischen Thema suchen die Häuser einen Ausdruck, der die Homogenität des Quartiers fortsetzt und der Siedlung zugleich eine eigene Identität verleiht. Einerseits werden daher bestehende Motive und Stimmungen, wie zum Beispiel die flachen Brüstungsbänder oder die vorstehenden, beinahe blumenfensterartig wirkenden Verglasungen, aufgenommen und zu einem neuen, eigenständigen Ausdruck verdichtet. Anderseits wird das städtebauliche Thema der freistehenden Einzelhäuser mit kabinettartigen Gartenräumen reflektiert und verfeinert.

Umlaufende Brüstungsbänder und deutlich zurückversetzte Wandelemente mit aufgesetzten Fenstern verleihen den Häusern eine starke Plastizität. Zugleich werden dadurch die Balkone eingebunden und in einen räumlichen Bezug mit dem Aussenraum gesetzt. Wand- und Brüstungselemente sind verputzt und in für das Quartier charakteristischen, erdigen Farbtönen gestrichen. Während die vier weniger mächtigen Baukörper der Südetappe durch ihren Aubergine-Farbton eine starke Einheit bilden, sorgen die drei unterschiedlich hellen Ockertöne der neun Häuser der Nordetappe für eine Tiefenwirkung. Die Brüstungsabdeckungen und die Fensterrahmen in anodisiertem, champagnerfarbenem Aluminium spannen ein Netz über die ganze Fassade und verstärken das Licht- und Schattenspiel.

Die Tragstruktur ist als konventioneller Massivbau in Ortbeton und Backstein mit einzelnen Schleuderbetonstützen an den Fassaden erstellt. Die Lastabtragung erfolgt vertikal. Die Materialien des Innenausbaus sind zweckmässig und robust. Bei der Konstruktion wurde auf eine weitgehende Systemtrennung geachtet, sodass Bauteile entsprechend ihrer Lebensdauer einfach ersetzt werden können.