Eine Freizeitstadt

8953 Dietikon,

Schweiz

Veröffentlicht am 15. März 2023

Teilnahme am Swiss Arc Award 2023

Projektdaten

Basisdaten

Beschreibung

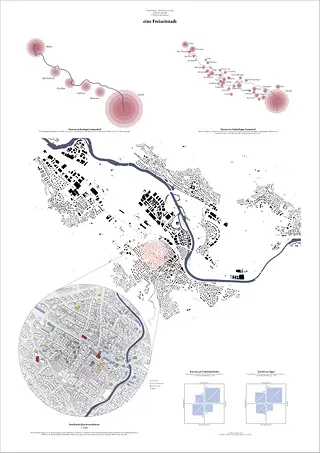

Im Rahmen des Urban Studios an der ZHAW wurde die Frage gestellt, wie sich das Limmattal in Zukunft entwickeln soll. Wie wird mit Themen wie Pandemien, Klimakrise oder der Digitalisierung in der Stadtentwicklung umgegangen. Im Folgenden wurde untersucht, wie eine Freizeitstadt auszusehen hat.

Ausgangslage

Wenn wir uns die Entwicklung der Arbeitszeit pro Kopf seit der Industrialisierung anschauen, dann wird uns eines klar: die Menschen in Europa arbeiten von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weniger bei gleichzeitig steigendem Wohlstand. Im Folgenden gehe ich von einem Szenario aus, bei dem im Schnitt nur noch zwanzig Stunden in der Woche gearbeitet wird. Die restliche Zeit kann genutzt werden, um nicht wirtschaftlichen Tätigkeiten nachzugehen.

Entwurfsidee

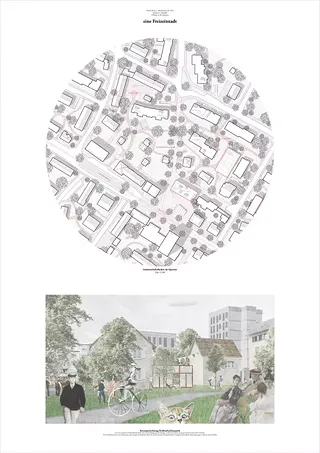

Nach aktuellen Umfragen ist die beliebteste Freizeitaktivität das Treffen von Freunden, dicht gefolgt vom Sport. Kreative Tätigkeiten sind in der breiten Bevölkerung noch eher wenig verbreitet. Bei den Bevölkerungsteilen, die schon heute bewusst Teilzeitarbeiten gewinnen sie jedoch immer stärker an Bedeutung. Ziel des Projektes muss es also sein, diesen zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.

Ein grosses Potenzial für ein System mit mehr Freizeit gibt es auch im Bereich der Altenpflege und der Kinderbetreuung. Sind heute beide Themen noch sehr kostenintensiv ausgelagert, könnten diese in einem solchen Szenario wieder zurück in die Gemeinschaft integriert werden.

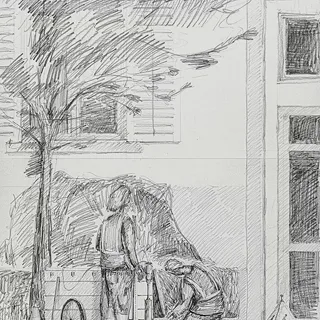

Heute macht der Freizeitverkehr etwa vierzig Prozent des Gesamtverkehrs aus. Wenn wir wollen, das die zusätzliche Freizeit nicht auch mehr Verkehr bedeutet, müssen wir die Freizeitaktivität auch wieder zurück an die Orte bringen, wo die Menschen leben; in die Wohnquartiere.

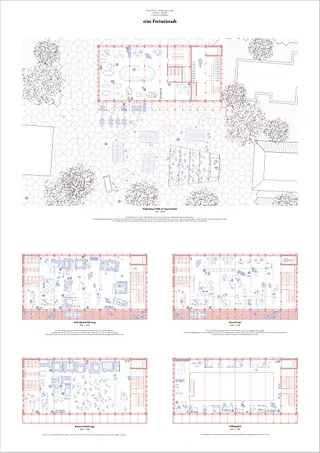

Die Wohnquartiere sind heute durch die Privatheit nur bedingt geeignet für die Freizeit. Viel Fläche ist oft einzelnen Personen zugeschrieben, was eine effiziente Nutzung verunmöglicht. Gerade die Erdgeschosse mit dem höchsten Publikumspotenzial werden in der Agglomeration oft für das Wohnen oder sogar für das Parkieren genutzt. Eine Stadt für die Freizeit muss also genau auf diese Flächen transformiert werden, wenn nicht ganze Stadtquartiere neu überformt werden sollen.

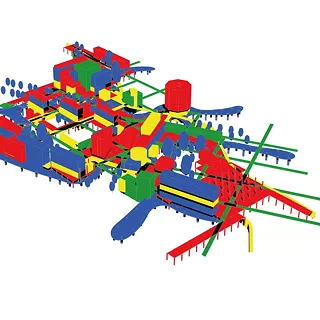

Projektierung

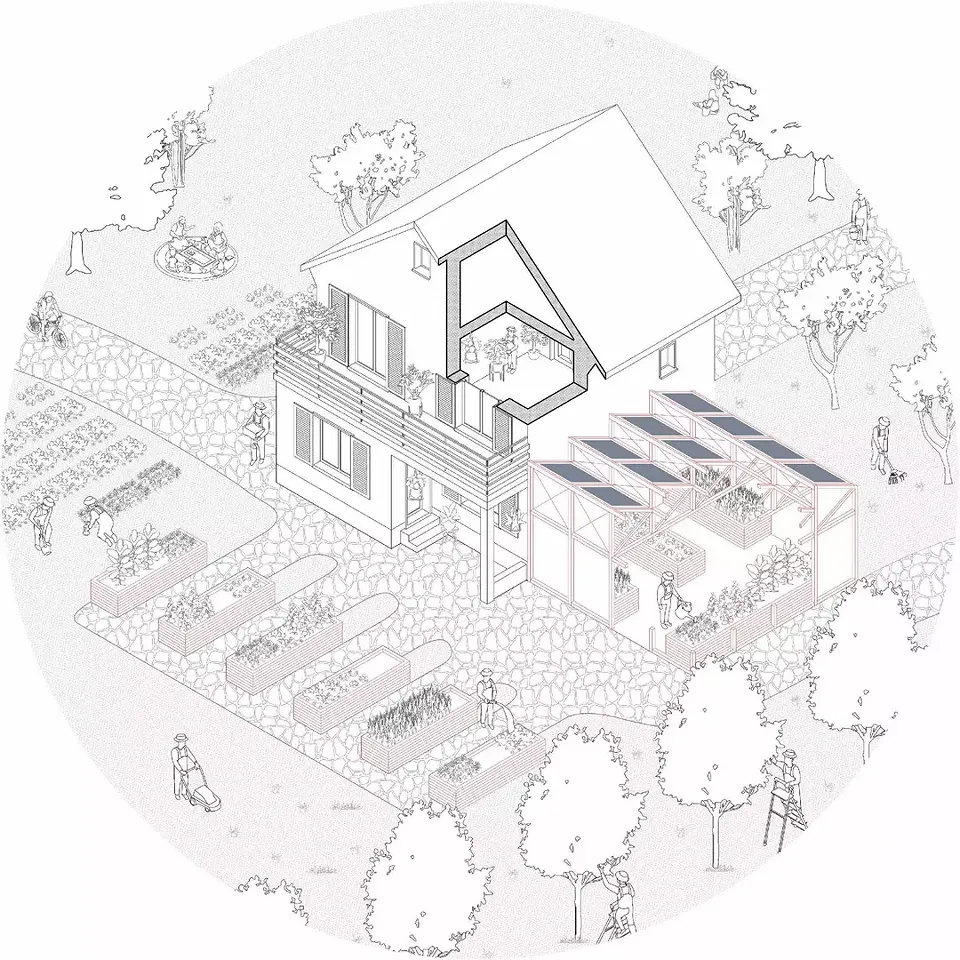

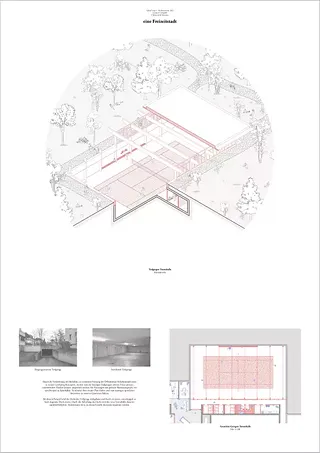

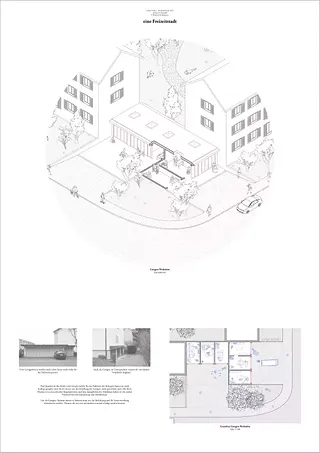

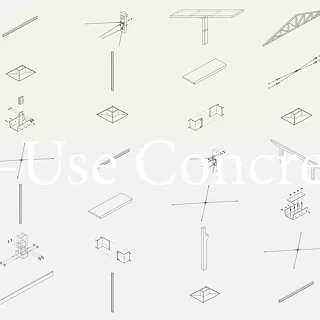

Das Projekt gliedert sich in vier kleinere und grössere Eingriffe. Der erste Eingriff betrifft die Einfamilienhäuser. In einer nachhaltigen Zukunftsstadt eignet sich das Einfamilienhaus nicht mehr als Wohnmöglichkeit. Stattdessen sollen sie neuen Freizeitgruppen zugesprochen werden. So können zum Beispiel Steinmetzwerkstätten, Gärtnerhäuser oder Siebdruckateliers entstehen. Je nach Freizeitgruppe könnten die Einfamilienhäuser durch Anbauten ergänzt werden.

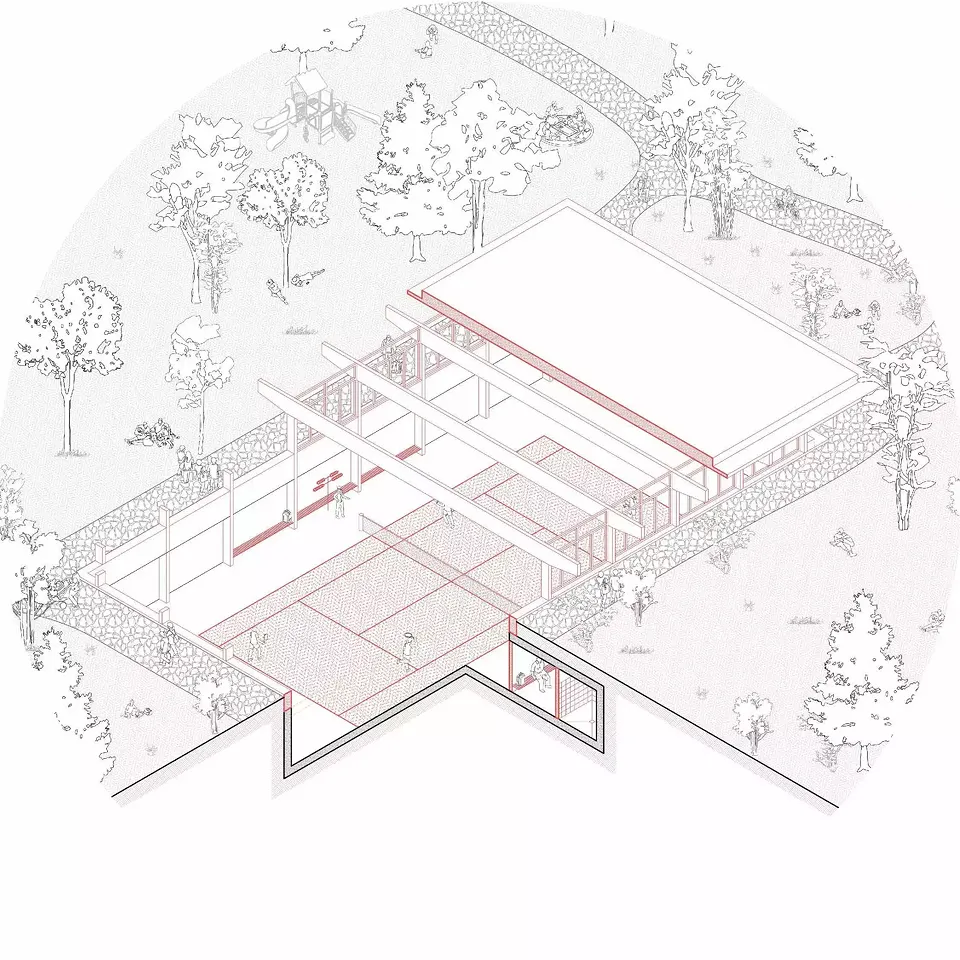

Der zweite Eingriff betrifft die Garagen. Durch die immer grösser werdenden Autos, eignen sich diese nur noch bedingt fürs Parkieren. Dank ihrer Grösse und den dazugehörenden Vorplätzen haben sie ein grosses Potenzial für eine Umnutzung zum Hobbyraum. Durch die Veränderung der Mobilität werden auch viele der heutigen Tiefgaragen obsolet. Diese bieten Möglichkeiten für Nutzungen mit grossem Flächenanspruch, wie zum Beispiel Sporthallen. So finden diese wieder einen Platz und können zum Ansteigen sportlicher Aktivitäten in unseren Quartieren beitragen.

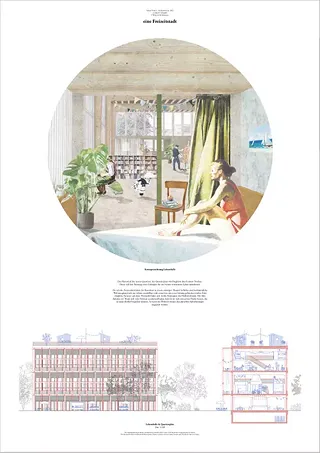

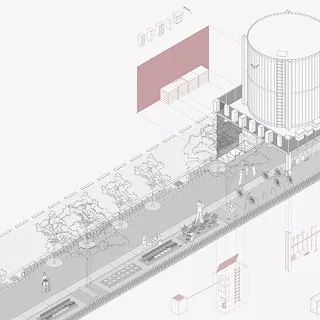

Der grosse Eingriff ist ein Neubau an der Badenerstrasse. Dieser soll den Prototyp eines Gebäudes für ein freizeitorientiertes Leben aufnehmen. Ein möglicher Ansatz findet sich in den Konzepten des Hallenwohnens. Die Idee dahinter ist: Wenn sich viele Parteien zusammenfinden, können sie sich eine grosse Fläche leisten, die sie dann flexibel bespielen können.

Next Generation Projekt eingereicht für den Arc Award 2023 von Jordan Schmidli, ZHAW Winterthur