Gemeinschaftszentrum Okara

9500 Wil,

Schweiz

Veröffentlicht am 22. Februar 2023

Teilnahme am Swiss Arc Award 2023

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

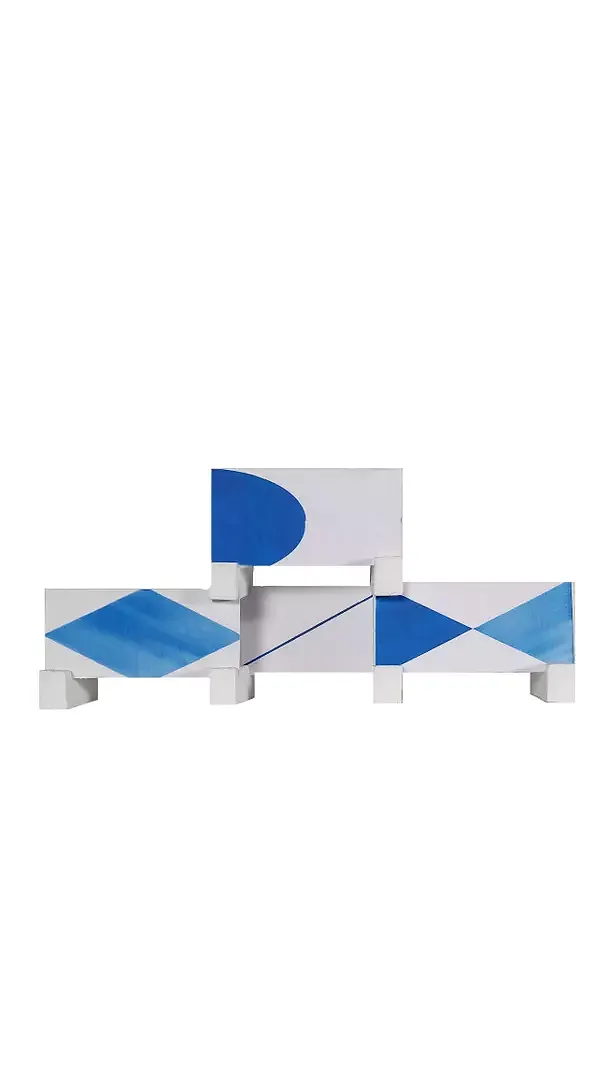

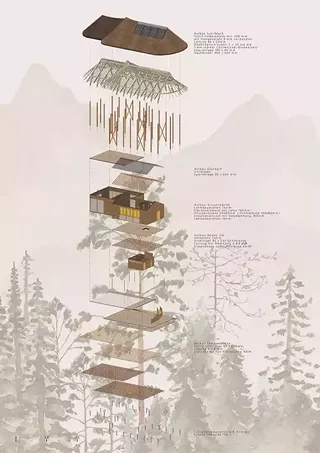

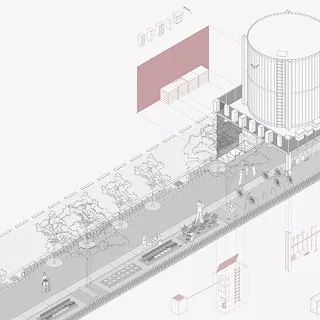

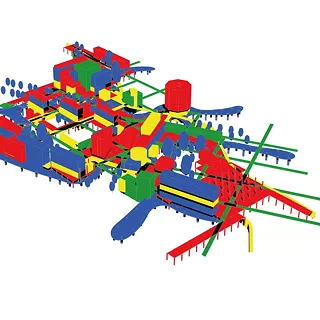

Das Projekt vom Gemeinschaftszentrum Okara benutzt ursprüngliche Bautechniken der indigenen Architektur und von brasilianischen Völkern, um in einem aktuellem und schweizerischem Kontext, neue Strategien für zukünftige klimatische Herausforderungen zu entwickeln.

Ausgangslage

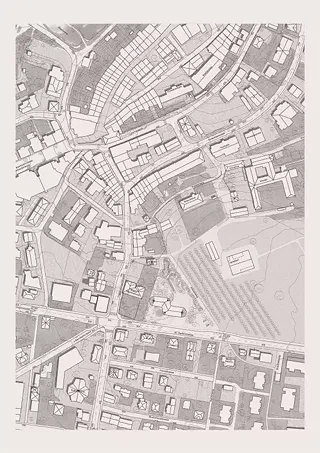

Unser Klima wird extremer. Die Stadt wird heisser. Ressourcen werden knapper. Zusammen mit diesen Änderungen ist auch mit häufigeren, intensiveren und länger anhaltenden Wärmeperioden und sommerlichen Hitzewellen zu rechnen, während die Zahl der kalten Wintertage und -nächte abnehmen dürfte. Bedrohungen durch den Klimawandel fordert klimafreundlichere Strategien für Gebäudekühlung und Hochwasserschutz. Die Schweiz wird sich in der Baubranche anpassen müssen.

Entwurfsidee

Brasilien bietet eine Vielfalt von verschiedensten Klimabedingungen, Klimazonen und Ökosystemen. Die ursprünglich brasilianische Architektur berücksichtigt die thermische Behaglichkeit und nutzt die Umwelt- und Klimaressourcen als Protagonisten des Projekts. Diese Bauweise zeigt, dass man mit weniger Technologie und mehr Untersuchung von Klimaeinflüssen den angenehm thermischen Komfort erreichen kann. Diese Arbeit umfasst auch die moderne brasilianische Baukunst, die von der ursprünglichen Architektur inspiriert wurde. Einige Architekten der Moderne bewiesen, dass die populäre Volksarchitektur von unbestreitbarer Authentizität und Einfachheit die gleiche Autorität haben könnte, wie eine formale moderne Architektur. Es gilt die lokale Identität und Menschlichkeit, sowie den Einsatz von lokalen Ressourcen und Bautechniken zu recherchieren, um herauszufinden, was die schweizerische Architektur aus diesen Methoden lernen kann, um neue Strategien für die zukünftige klimatische Herausforderung zu entwickeln.

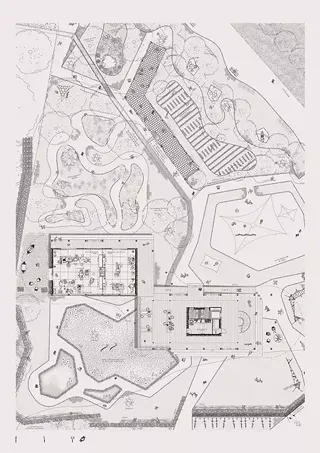

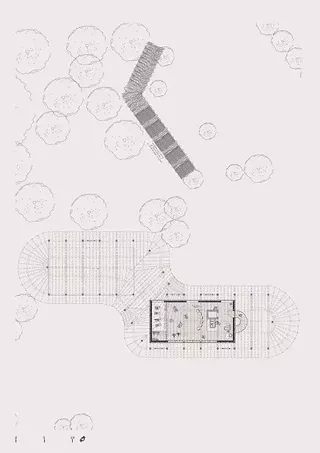

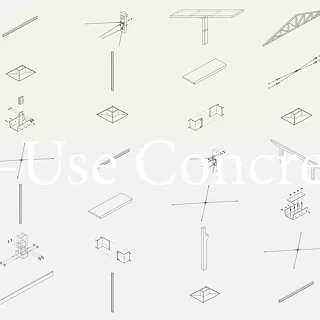

Projektierung

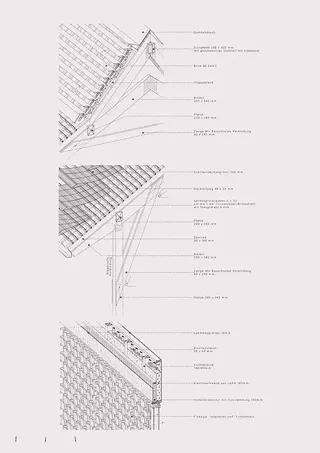

Mit wenigem Bauen, mit Materialien aus der Region und soweit möglich mit wenigen Herstellungsprozessen. Die Gehwege aus Kies, ist der einzige Rohstoff, der in der Schweiz in rauen Mengen zur Verfügung steht. Das Schilfdach besteht aus Wasserpflanzen, die mit einem Anbauplan in der Region des Wiler Weiers geerntet werden können. Die Flechtwerkwand aus Lehm, der eine gute Dämmleistung hat und schadstofffrei ist. Der Sandstein hat eine gute Klimabilanz, reflektiert die Sonnenstrahlung, wird angenehmen warm. Die Holzstruktur wurde angedacht, sodass die Verbindungen einfach gehalten sind und es ist möglich, sie zu einem späteren Zeitpunkt zurückzubauen. Das Heizsystem ist durch Cheminées konzipiert. In der gemeinsamen Küche gibt es einen Warmwasserboiler und in den restlichen Räumen gibt es nur Kaltwasseranschlüsse. Damit die Wasseranschlüsse nicht einfrieren, gibt es einen Frostwächter für den Notfall bei Temperaturen unter fünf Grad. Dank dieser ausgeklügelten Techniken, die im Erdgeschoss und Obergeschoss integriert sind, wird der Aushub eines Kellers unnötig. Die brasilianische Cobogós wurden an der Fassade verwendet. Cobogó lässt sich auf die Möglichkeit zurückführen, die Gebäude besser zu belüften und zu beleuchten bei gleichzeitigem Schutz vor starker Sonne. Beton wurde 100 Prozent vermieden. Stattdessen wurde Schraubenfundamente ausgewählt, dies spart Beton, ermöglicht die Durchlüftung der Bodenplatten und fördert ökologische und wertvolle Flächen für kleine Tiere.

Besonderheiten

Next Generation Projekt eingereicht für den Arc Award 2023 von Flávia Rutz, ZHAW Winterthur