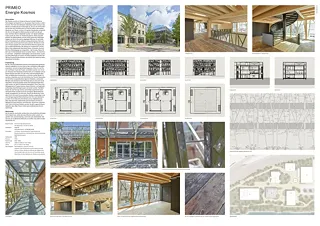

Primeo Energie Kosmos

4142 Münchenstein,

Schweiz

Veröffentlicht am 30. März 2023

Rapp AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2023

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Der Primeo Energie Kosmos ist ein Science- und Erlebniscenter rund um die Themen Klima und Energie. Das bestehende Elektrizitätsmuseum wurde saniert und mit einem Neubau ergänzt. Mehr als 2/3 der Bauteile im Neubau sind wiederverwendet, recycelt, recycelbar oder stammen aus nachwachsenden Rohstoffen.

Ausgangslage

Am Standort des ehemaligen Lagerschopfs sollte mit einem Neubau der Primeo Energie Kosmos zu einem innovativen Bildungsort mit allen notwendigen Funktionen und Nutzungen ergänzt und ausgebaut werden. Der Ort sollte die Themen Klima und Energie interaktiv erlebbar machen. Angesichts des Klimawandels, an dem nicht zuletzt die Bauwirtschaft wesentlich beteiligt ist, findet eine Umbesinnung im Bauwesen statt. Vor diesem Hintergrund und um die Themen Klima und Energie auch architektonisch zu vermitteln, wurde der Neubau unter der Prämisse der zirkulären Bauweise / Re-use konzipiert.

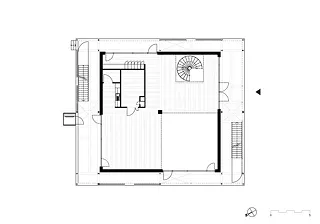

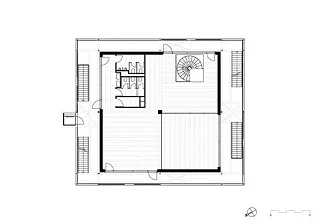

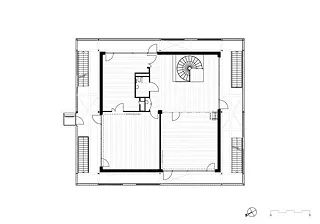

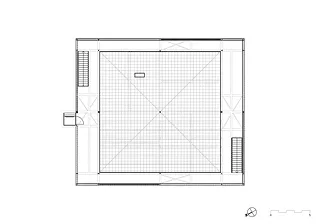

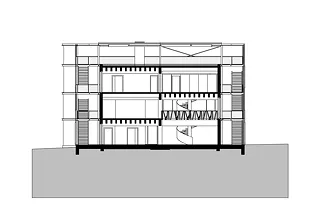

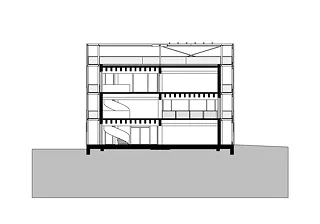

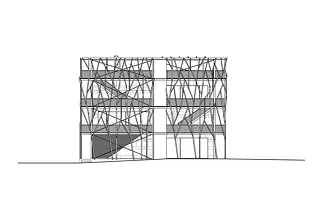

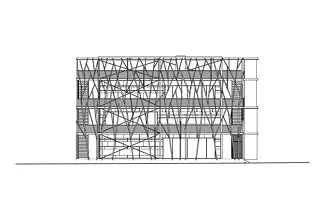

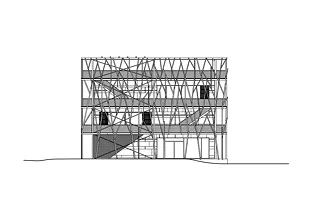

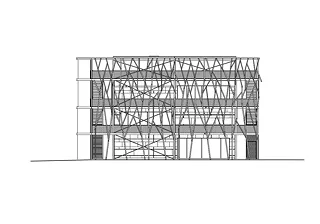

Entwurfsidee

Der Neubau wurde als hölzernes Bauwerk erstellt. Moderne Technologien ermöglichten es, grosse Spannweiten zu überbrücken. Die Form des Gebäudes allerdings knüpft streng an die idealen architektonischen Ordnungen an, die wir seit Jahrhunderten kennen. Der Grundriss baut auf der Grundform des idealen Quadrates auf. Dieser wurde in vier reguläre Quadranten aufgeteilt, die alle mit dem gleichen Balkensystem erstellt und alle auf einer zentralen Stütze abgestellt wurden. Vor diesem Gebäudekubus wurde auf allen vier Seiten die gleiche offene Fassade gestellt. Die Gebäudehülle mit den präzis gesetzten Öffnungen reagiert auf die im Grundriss angelegte Ordnung. So befinden sich je Fassadenseite ein offenes und geschlossenes Feld und diese wurden jeweils geschossweise versetzt. Mit diesem einfachen Prinzip ergaben sich unterschiedliche Belichtungssituationen in jedem Quadranten. Der Bezug zum Aussenraum und der Blick in das umgebende Areal blieb immer vorhanden. Auch ein Portikus (Säulengang) war vorgesehen – der Faraday. Dieser bildet rund um das Gebäude herum auf jeder Ebene – drei Geschosse und Dach - begehbare Laubengänge. Die Konstruktion wurde aus einer Mischung von neuen und alten Stahlteilen erstellt. Der Neubau Primeo Energie Kosmos verwirklicht die Ideale der palladianischen Architektur.

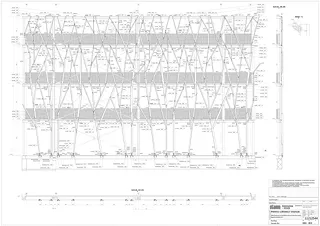

Projektierung

Bei der zirkulären Bauweise wird der Planungsprozess gewissermassen umgekehrt: Er muss sich an den vorhandenen Bauteilen orientieren und sich entsprechend anpassen. Diese Art von Planen und Bauen muss als Prozess verstanden werden, der von allen Akteuren viel Flexibilität, Bereitschaft zum Umdenken und zu Kompromissen erfordert. Um die vielen unterschiedlichen Bauteile und Materialien koordinieren zu können und bei Bedarf zu variieren, arbeiteten auch die Architekten der Partner-Baustellen mit detailliert ausgearbeiteten digitalen Modellen, sodass die Mengen und Geometrien des Restmaterials wie etwa der Fassadenplatten frühzeitig planbar waren. Die kostengünstigen Bauteile wurden vor deren Produktion katalogisiert. Durch den sorgfältig geplanten Prozess konnten kostenintensive und logistisch aufwendige Zwischenlagerungen vermieden werden. Die Mehrkosten für die Planung und die notwendige qualifizierte handwerkliche Arbeit wurden durch die geringeren Materialkosten wieder ausgeglichen. Es fand also, obwohl die Baukosten unter dem Strich mit einem konventionellen Neubau vergleichbar sind, eine Verlagerung der Wertschöpfung statt: hin zum Handwerk, zu einer neuen Rolle des Architekten und zur Digitalisierung. Denn das eigentlich traditionelle zirkuläre Bauen wird durch digitale Prozesse einfacher und effizienter. So können möglichst viele Teile im Kreislauf bleiben und der Heraklit zugeschriebene Gedanke, dass alles fliesst, findet seine architektonische Entsprechung.

Realisierung

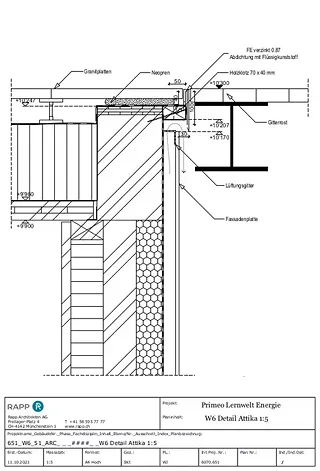

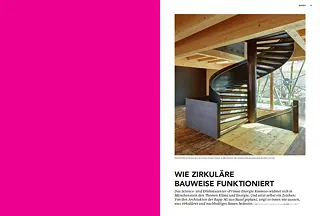

Wo Re-use aus statischen juristischen, wirtschaftlichen Gründen nicht möglich war, sollte das neue Material selbst wieder verwertbar sein, also hochwertig, sortenrein und unbehandelt. Das Ziel war, ein rezykliertes Gebäude zu schaffen, das erneut rezyklierbar ist. Das Hauptvolumen ist ein Holz-Skelettbau mit Spannweiten von sieben Metern. Die Konstruktion des roh belassenen, unverkleideten Massivholzes aus der Region bleibt sichtbar. Für den Treppenbelag der Spindeltreppe wurde Holz von der provisorischen Bautreppe wiederverwendet. Teile der Holzdielen stammen aus einem Bootshaus aus dem Jahr 1911. Andere Bauteile im Innenausbau kommen aus Bauteilbörsen, Restposten oder aussortierten Produktionen, darunter eine komplette Küche sowie fast alle in den Nasszellen verbauten Elemente. Das Beleuchtungskonzept fusst auf Leuchten aus Abrissobjekten, die repariert und mit LED-Leuchtmitteln bestückt wurden. Bei der Fassadenverkleidung wurde auf Restmaterial einer Baustelle zurückgegriffen. Der Kompaktlaminat bestand aus unterschiedlichen Verschnitten, was bei Planung, Montage Mehraufwand und ästhetisch Kompromisse erforderte. 60 Jahre alte Hochspannungsgittermasten bilden die Laubengänge und Gitterstruktur um den Kubus und schaffen ein Rankgerüst für Kletterpflanzen, was wiederum der Verschattung und damit dem (Raum-)Klima dient. Die zusätzliche Funktion als Erschliessungszone reduziert das zu beheizende Innenvolumen.

Der Text von Rapp AG wurde von Sabrina Hobi publiziert.