Swiss Tropical and Public Health Institute

4123 Allschwil,

Schweiz

Veröffentlicht am 01. März 2024

Kunz und Mösch GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Das Swiss TPH befindet sich am Base-Link-Standort in Allschwil und bietet Platz für 725 Mitarbeiter und Studenten, die bislang auf mehrere Standorte verteilt waren. Das neue fünfstöckige Gebäude, das von den Architekten Kunz und Mösch entworfen wurde, verfügt über multifunktionale Büros, moderne Labore, Schulungsräume und eine Cafeteria.

Ausgangslage

Seit seiner Gründung im Jahre 1943 ist das Schweizerische Tropeninstitut stark gewachsen. In der Folge verteilten sich die Mitarbeitenden zwangsläufig auf verschiedene Standorte in der näheren Umgebung der Hauptadresse an der Socinstrasse 57 in Basel. Unter dem modifizierten Namen Swiss Tropical and Public Health Institute wurden neue Aufgabenbereiche integriert und weiterentwickelt. Erklärtes Ziel des Neubaus war es, neben einer neuen, hochmodernen Infrastruktur alle Abteilungen und Departemente wieder unter einem Dach zu vereinen.

Entwurfsidee

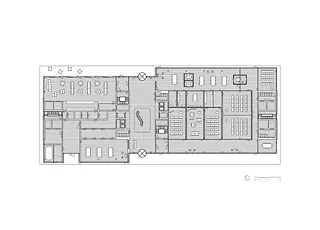

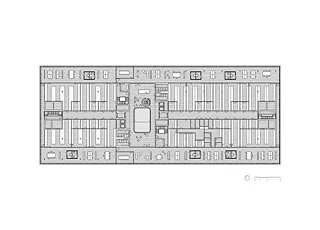

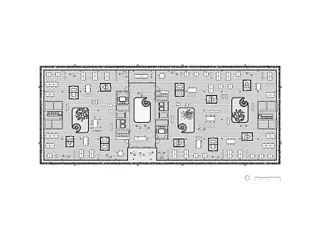

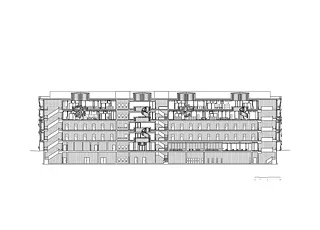

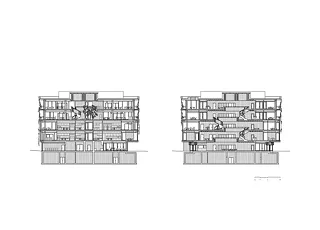

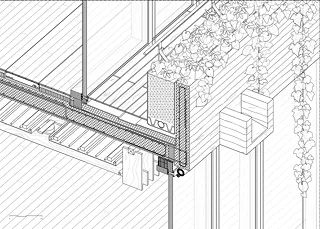

Der Neubau auf der Eckparzelle im sogenannten BaseLink-Areal ist durch weit gespannte, gestapelte Sichtbetonbänder in horizontale Schichten gegliedert. Sie definieren den Baukörper bis an die Parzellengrenze und bestimmen seinen städtebaulichen Massstab. Im Innern setzen horizontbildende Holzlamellendecken das grosse Format fort und überhöhen die Wirkung der offenen Bürogrundrisse. Geschossübergreifende Atrien durchdringen die horizontale Grundordnung und schaffen Raumbezüge von unten nach oben. Symbolisch für die Zusammenführung des Instituts an einem Ort bildet das zentrale Atrium den räumlichen und funktionalen Mittelpunkt des Komplexes. Skulptural geformte Wendeltreppen verbinden jeweils zwei Geschosse miteinander und heben die Geschossgrenzen auf. Die unterschiedlichen Nutzungen spiegeln sich geschossweise nach aussen. Das leicht zurückgesetzte, öffentlich genutzte Erdgeschoss weist Einschnitte auf, die den Besucher zum Haupteingang führen und das Gebäude mit der Umgebung verbinden. Die beiden darüber liegenden kompakten Laborgeschosse verlagern die geschosshohe Verglasung vollständig. Im Kontrast dazu rückt die Glasebene der beiden obersten, offenen Bürogeschosse umlaufend ein. Der so gewonnene Aussenraum ist durch Pflanztröge ergänzt.

Projektierung

Wenn wir von Grossformat sprechen, meinen wir die räumliche Qualität, die entsteht, wenn Geschosse in ihrer ganzen Ausdehnung erlebbar werden. Die Atrien öffnen den Raum in der Vertikalen und schaffen geschossübergreifende Sichtbezüge. Im Gesamtzusammenhang entsteht ein grosszügiges Raumgefüge. Ein Raum, der das Gemeinschaftliche, das Verbindende betont. Diese alles durchdringende Raumidee erfordert eine Reduktion der Materialien, um konsequent ein stimmiges Ganzes bilden zu können. Erst dadurch wird die Plastizität und Physiognomie der Räume erfahrbar. Was man sieht, ist was es ist: Das rohe Material in seiner Ästhetik und Haptik verkörpert in einer Analogie die gelebte Authentizität des Instituts.

Das Projekt von Kunz und Mösch wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2024 eingereicht und von Elisa Schreiner publiziert.