Kanal, Garten und Stadt - Nutzungsstrategien zum Umgang mit lokalen Raumressourcen

6048845 Nakagyo Ward, Kyoto,

Japan

Veröffentlicht am 03. April 2023

Teilnahme am Swiss Arc Award 2023

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Das vorliegende Projekt befasst sich mit der zukünftigen Rolle von Gewässerräumen in der Stadt Kyoto und ist ein Beitrag zum Forschungsprojekt Culture of Water der HSLU und dem KIT.

Ausgangslage

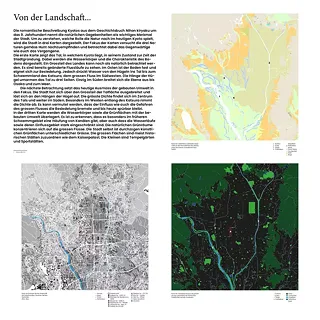

Wasser war und ist ein wichtiges Thema für die Stadt. Der Talkessel, in dem Kyoto liegt, sammelt das Wasser der umliegenden Hügel. Für wirtschaftliche wie kulturelle Nutzungen sind schon früh Kanäle angelegt worden. Diese haben in der Zeit der Industrialisierung und wegen der latenten Gefahr vor Überschwemmungen grosse Teile ihrer Funktion eingebüsst. Doch in Zeiten von grossen klimatischen Herausforderungen bekommen natürliche wie künstliche Gewässer vermehrt Aufmerksamkeit in Stadträumen und machen es notwendig, über die zukünftigen Funktionen des Wassers in urbanen Gebieten nachzudenken.

Entwurfsidee

Über verschiedene thematische Ansätze wird ein eigenes Verständnis der Rolle des Wassers in der Stadt erarbeitet. Sowohl auf landschaftlicher, klimatischer und sozialer Ebene wird durch Kartierungen, Collagen und Analyseplänen die Stadt im Bezug auf das Wasser untersucht. Der Entwurfsprozess wird so aus verschiedenen Blickwinkeln fortlaufend überprüft und ergänzt, um auf diese Weise ein möglichst vielschichtiges Verständnis der vorgefundenen Situation auf unterschiedlichen Massstäben zu gewinnen. Die Intention dabei ist, einen zukünftigen Umgang mit den Gewässern zu erarbeiten, der auf vielen Schichten anknüpft und dadurch besser auf die Gegebenheiten vor Ort eingehen kann.

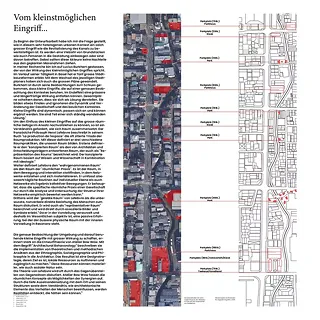

Das untersuchte Gebiet ist ein Abschnitt des Nishitakase-Flusses. Die Analyse des Ortes hat gezeigt, dass Freiflächen zumeist von Parkplätzen belegt sind und eine Raumressource bilden, die ein hohes Potential zur Umnutzung zeigen. Durch die in dieser Arbeit entwickelten Typologien werden diese belegten Räume frei und der Aufwertung der Gewässer zugeführt. Dabei ist der Kerngedanke, dass ein kleiner, präziser Eingriff eine weitreichende Wirkung haben und als Katalysator für grössere Prozesse verstanden werden kann.

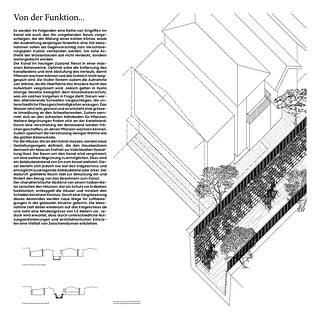

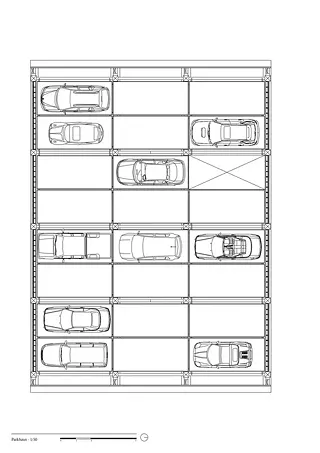

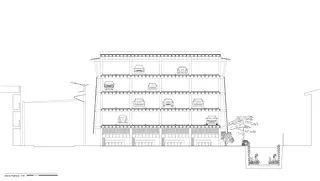

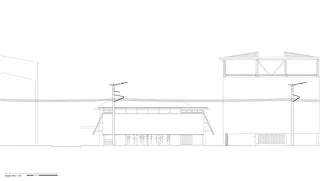

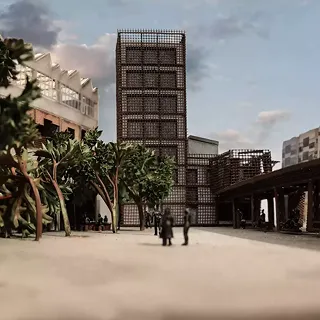

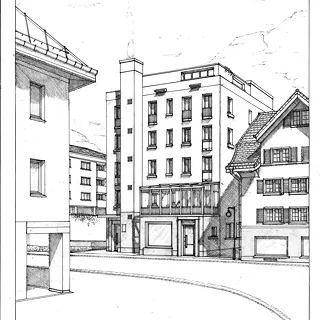

Projektierung

Durch eine kollektive Reorganisation der Parkierung können diese Raumressourcen freigespielt und der Verbesserung der klimatischen wie räumlichen Situation des Kanals zugeführt werden. Die kleinen Nebenstrassen werden entlastet und können so zu einer Wohnstrasse im Sinne der Roji's umgedacht werden. Der konkrete Eingriff erfolgt auf einer grossen Fläche im Süden des betrachteten Ausschnitts und sieht ein Ensemble von drei Volumen vor, die sich gegenseitig ergänzen und doch eigenständig funktionieren können. Sie folgen der Parzellenstruktur und bilden einen Zusammenschluss dreier Parkplätze. Die vorgefunden wie auch die umliegenden Parkplätze werden in dem Parkhaus untergebracht. Das Parkhaus funktioniert so als ein Mobilitätshub für die Umgebung. Dadurch wird es aber auch der Ankunftsort im Quartier für Anwohner wie Besucher, die sich mit dem Auto bewegen und bekommt einen gewissen Zentrumscharakter. Es wird zur Begegnungszone.

Da die einzelnen Elemente auch für sich funktionieren, können sie über das Quartier auf den frei werdenden Flächen verteilt werden, um so ein funktionierende Mobilitätsnetzwerk wie auch zusätzliche Begegnungszonen zu schaffen.

Besonderheiten

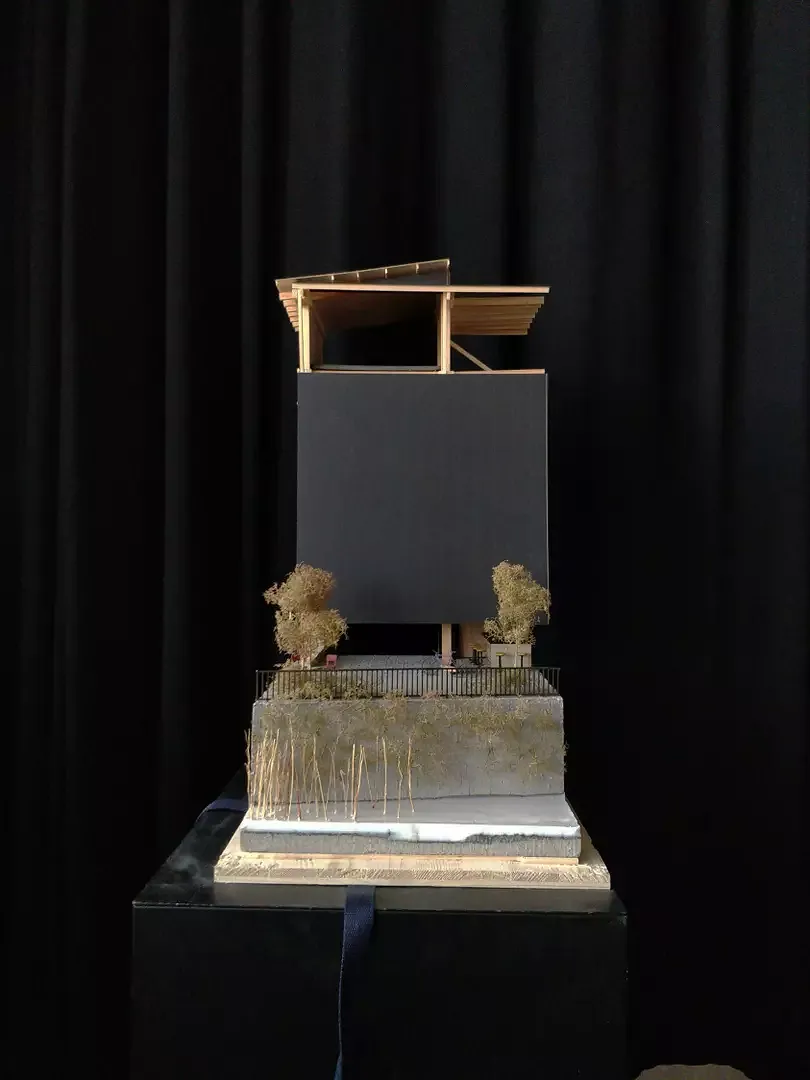

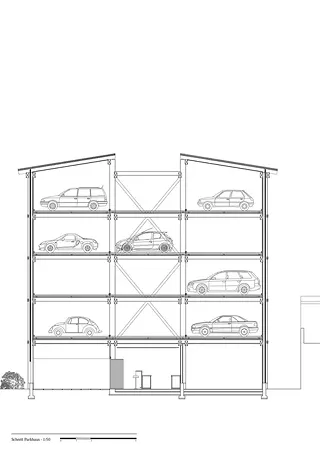

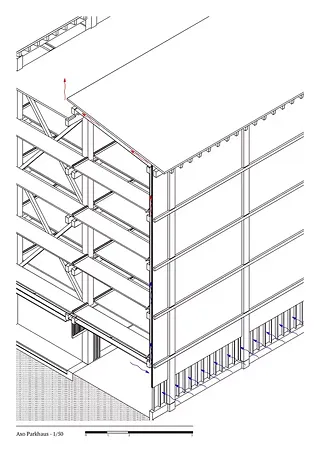

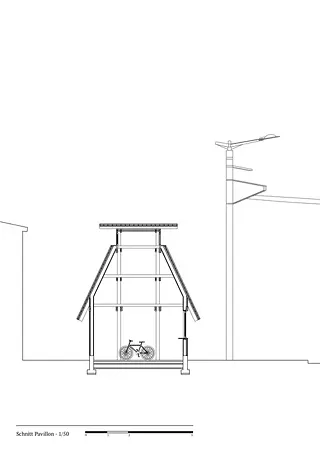

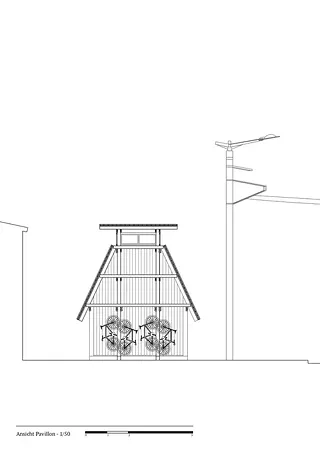

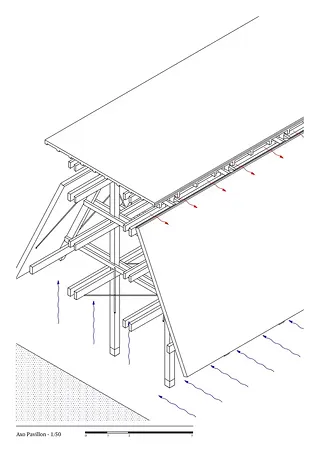

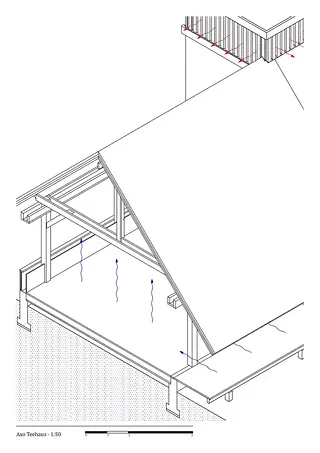

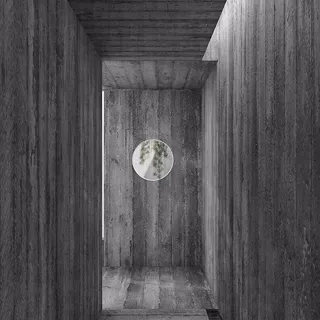

Konstruktion: Mit der Konstruktion wird eine Charakteristik von Kyoto aufgenommen. Die Stadt bewahrt viel Geschichte und Tradition in einer modernen und wandelbaren Gesellschaft. So verknüpfe ich die moderne Nutzung des Parkhauses mit dem traditionellen Material Holz.

Durch die Art der Konstruktion wird das Raumklima beeinflusst. Wände und Dächer fördern durch Erwärmung die Bewegung der Luft, die durch Öffnungen entweichen kann.

Transformation: Wenn man über Probleme wie Klimaerwärmung nachdenkt, so kommt man nicht umhin auch über die graue Energie von Gebäuden einzugehen. Die Ansprüche an gebaute Strukturen wandeln sich dauernd und der Bau derjenigen trägt zur momentanen Klimakrise bei. So macht es Sinn, neue Strukturen dynamischer zu betrachten. Funktionsoffen und Wandelbarkeit werden zu wichtigen Schlagworten und ermöglichen eine dauerhafte und reaktive Stadt.

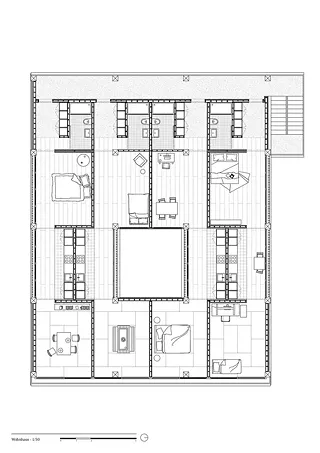

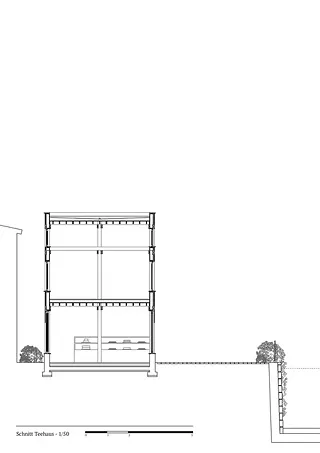

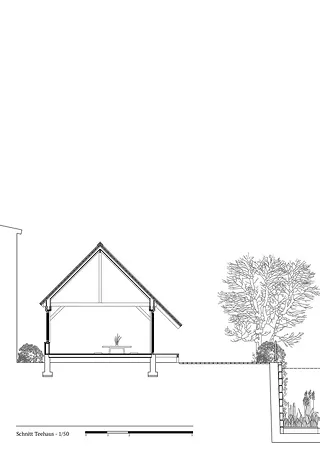

Durch die Bemühungen in Europa ist es mir deshalb auch hier ein Bedürfnis bei einem Rückgang des Individualverkehrs ein alternatives Programm vorzuschlagen. Aus diesem Grund wird die Grundstruktur als Wohnhaus neu gedacht. Die Stockwerkshöhen sind so gewählt, dass sie für das Parkhaus wie auch für das Wohnhaus funktionieren. Die Wohnungen nehmen Elemente der Machiya auf. Eine Staffelung von Räumen strecken sich von der Strassen- zur Kanalseite. Ein langer Gang verknüpft die Räume und schafft eine Verbindung. Für die Belichtung wird ein Segment der Struktur leergelassen und bildet einen Lichtschacht. Durch abwechselnd offene und geschlossene Elemente in der Fassade wird die Lichtstimmung in der Wohnung beeinflusst.

Next Generation Projekt eingereicht für den Arc Award 2023 von Florian Gugger, HSLU - Hochschule Luzern