smart sharing: Urban wohnen und arbeiten

6048 Horw,

Schweiz

Veröffentlicht am 01. Januar 2016

Teilnahme am Swiss Arc Award 2015

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Kontext der Aufgabe

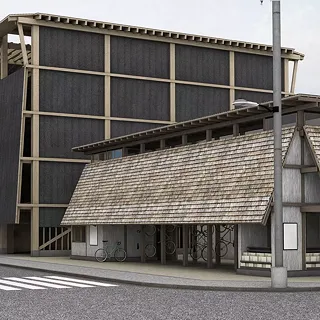

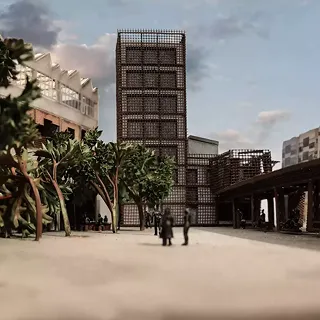

Das im Rahmen des Solar Decathlon Europe vom Team Lucerne-Suisse 2014 erarbeitete gesellschaftspolitische Modell «smart sharing» dient als Ausgangspunkt für das Projekt. Dabei werden traditionelle, genossenschaftliche und gemeinschaftliche Wohnformen mit dem neuen, urbanen Konzept des Sharing verbunden. Ziel des Projekts ist es, auf dem Grundstück beim Bahnhof Horw einen Wohn-, Arbeits-, Kultur- und Freizeitort mit hoher Qualität und Identität zu schaffen. Das Grundstück ist definiert durch den Bebauungsplan «Horw Zentrum» mit Gestaltungs- und Rahmenkriterien.

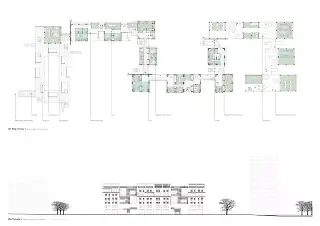

Das Konzept reduziert durch die gemeinsame Nutzung von Räumen die durchschnittliche Wohnfläche pro Person. Der Zielwert von 35m2 pro Person ist bei hoher Qualität und vielen Möglichkeiten für die Bewohner eingehalten. So wird eine zukunftsfähige Wohn- und Lebensform definiert und architektonisch umgesetzt.

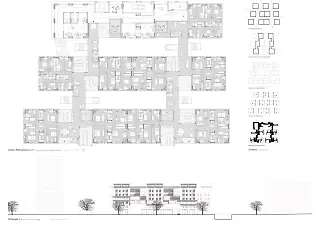

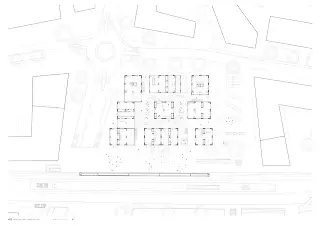

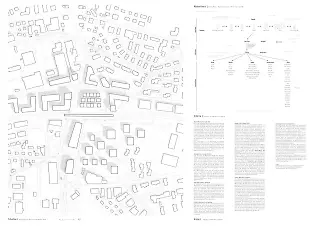

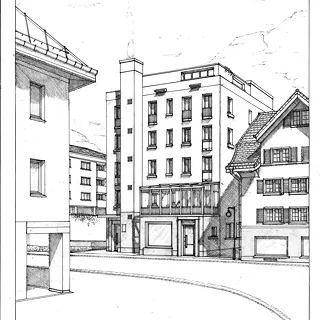

Wie auf dem Situationsplan ersichtlich, bildet das neue Gebäude das Zentrum der Überbauung. Direkt am Bahnhof dient es auch als Verbindungselement zwischen den verschiedenen Transportmitteln Bahn, Bus, Fussgänger, Velofahrer und Autofahrer sowie Taxi. Durch diese zentrale Lage ist das Gebäude auch für Dienstleis- tungen und Gewerbenutzungen interessant.

Wohnangebot und «Sharing»-Plattform

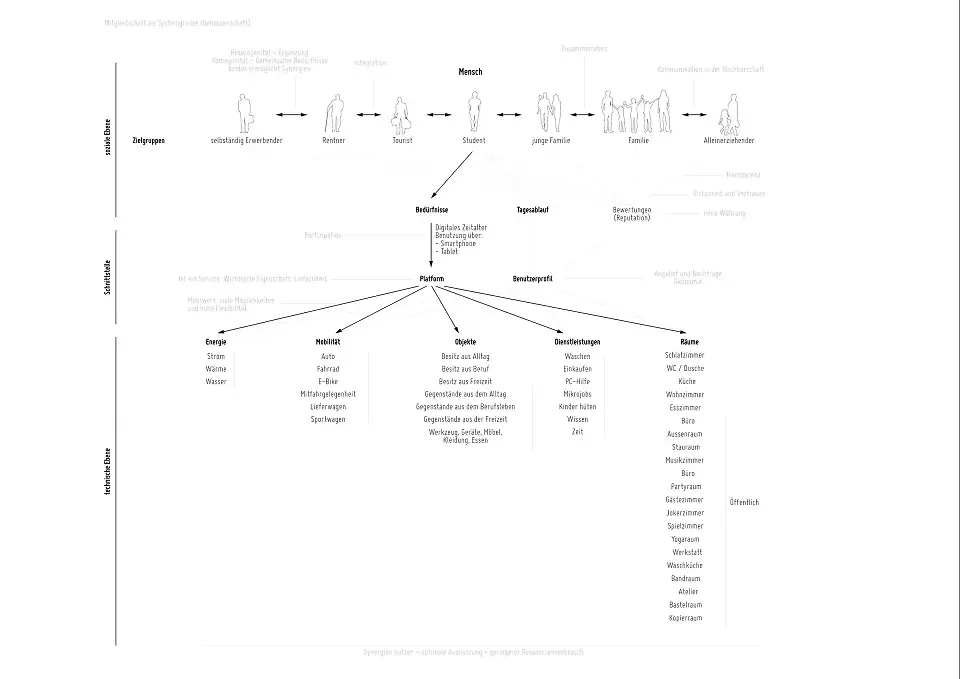

Einer der Gründe, ein Wohnangebot anstelle einer klassi- schen Wohnung zu entwickeln, ist die Tatsache, dass immer mehr Dinge vernetzt sind und die Nutzung wichtiger wird als der Besitz, zudem die technischen Komponenten wie Internet und Smartphone das gemeinsame Nutzen deut- lich vereinfachen können. Laut einer Prognose, welche aus der Studie Die Zukunft der vernetzten Gesellschaft des Gott- lieb Duttweiler Institut hervorgeht, sind bis 2020 ungefähr 50 Milliarden Dinge vernetzt und wir werden diese Dinge so selbstverständlich suchen wie heute Informationen. Diese Wohnangebote werden über eine Plattform vernetzt, welche auch Mobilität, Gegenstände, Dienstleistungen usw. beinhaltet. Dabei wird der Besitz auf das Nötigste reduziert (Suffizienz), während das gemeinsam Genutzte mit möglichst vielen Synergien optimiert wird.

Dabei werden die Bedürfnisse über eine Verlagerung und Kompensation anders als bisher gewohnt abgedeckt. Als Zielgruppe liegt der Fokus auf Gewerbenutzungen und Wohneinheiten für Studierende. Dies geht aus der Markt- analyse und einer Analyse von Zeitabläufen verschiedener Zielgruppen hervor.

Diese Nutzungen weisen viele Synergien auf, wie beispiels- weise die ergänzende Nutzung von Sitzungszimmern am Tag und am Abend. Weiter sind Studenten auch bereit, eine Plattform im «Try and Error» Prinzip auszuprobieren und so weiterzuentwickeln. In weiteren Gebäuden des Bebau- ungsplans sind weitere Zielgruppen als Fokus vorgesehen wie Familien und Alleinerziehende oder auch Wohnen im Alter. Dadurch wird eine Durchmischung auf der Quartier- ebene erreicht.

Wie diese Plattform aussehen kann und welche Abhän- gigkeiten vorhanden sind zeigt das entsprechende Schema. Dabei steht der Mensch als der Benutzer im Zentrum. Seine Bedürfnisse werden über die Plattform abgedeckt.

Durch die Nutzung und über vordefinierte Angaben gibt es ein Benutzerprofil mit einem Tagesablauf, wodurch das Angebot optimiert werden kann. Themen wie Sicherheit und Vertrauen werden zusätzlich auf der Basis von Bewer- tungen und Reputation sichergestellt.

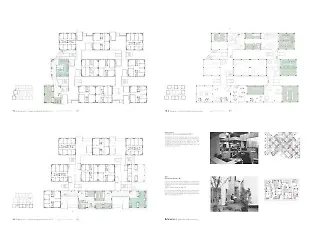

Aufbauend auf dieser Platform ist das Gebäude auf der Basis von verschiedenen «Sharing» Stufen organisiert, welche aus der Studie Sharity des Gottlieb Duttweiler Insti- tuts hervorgehen.80

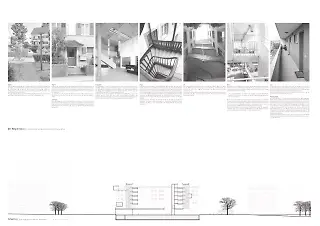

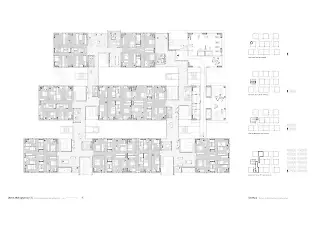

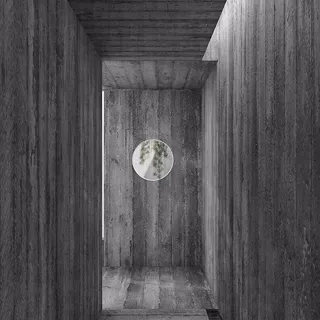

Ausgehend vom intimen, privaten Rückzugsort, dem Schlafzimmer in welchem nichts geteilt wird, gibt es drei Stufen bis zum ganz öffentlichen, mit allen Leuten ohne Einschränkung geteilten Raum. Während Passwörter, das Bankkonto, die Unterwäsche oder die Zahnbürste nicht geteilt werden, gibt es vieles, dass wir bereit sind mit einem kleinen Kreis an vertrauten Personen zu teilen. Dazu gibt es im Projekt Einheiten von acht Bewohnern, welche nach dem «Sharing-IN» oder «Mothering» Prinzip teilen. Diese Mitbewohner kennen sich und teilen dadurch so, dass jeweils kein direkter Gegenwert erwartet wird.

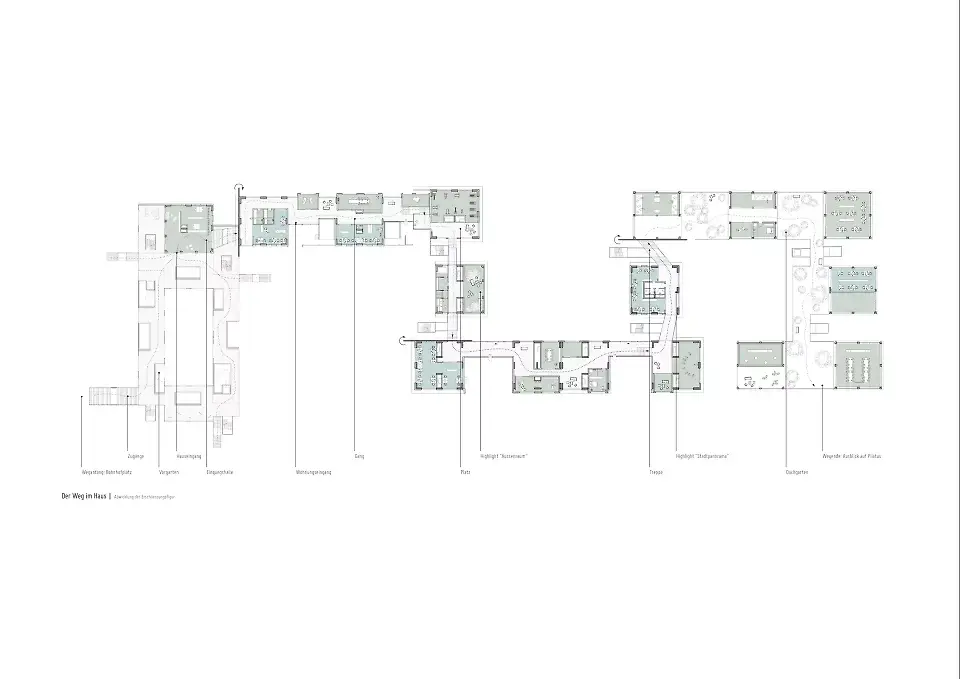

Die Küche wird mit zwei der 8er Wohneinheiten geteilt, wodurch eine Koch- und Essgemeinschaft entsteht. Die Küche ist direkt an den grosszügigen nachbarschaftli- chen Bereich angegliedert, welcher von weiteren Einheiten genutzt wird. In diesem halbprivaten Bereich wird nach dem «Sharing-WITH» oder «Socializing» Prinzip geteilt, dies heisst, es wird jeweils eine Gegenleistung erwartet, jedoch ist das Teilen nicht im direkten Gegenwert organisiert. In diesem Nachbarschaftsbereich finden sich Wohnbereiche, Arbeitsplätze und ergänzende Räume wie Waschküche mit Kaffeebar oder Medienräume. Wird mit noch mehr verschiedenen Personen geteilt, ist eine weiterführende Organisation nötig. Mit «Sharing-OUT» oder «Pooling» sind Dienstleistungen gemeint, welche mit direktem Gegen- wert, also gegen Bezahlung oder Abrechnung einer Einheit, Gegenstände oder Räume geteilt werden. Dieses gemein- same Nutzen mit Dienstleistung geschieht auf dem Weg durch das Gebäude, zu welchem alle Mitglieder der Genos- senschaft, also mehrere hundert Personen, Zugang haben. Die private Wohnfläche wird also zugunsten der Gemein- schaft reduziert, die Bedürfnisse werden jedoch vom Angebot der geteilten Räume kompensiert und die Möglich- keiten für den einzelnen erweitert.

Durch das Konzept des Teilens wird die Fläche pro Person auf 35m2 reduziert, während der Bewohner jedoch die Möglichkeit hat 6`000m2 an Fläche und Räumen zu Nutzen. Die Kosten dabei bewegen sich je nach Nutzung der gemeinsamen Räume zwischen 400-500 Franken pro Monat.