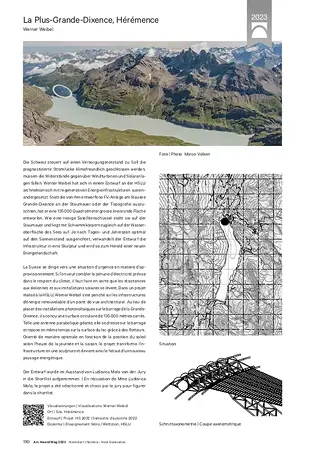

La Plus-Grande-Dixence

1987 Hérémence,

Schweiz

Veröffentlicht am 09. März 2023

Teilnahme am Swiss Arc Award 2023

Projektdaten

Basisdaten

Beschreibung

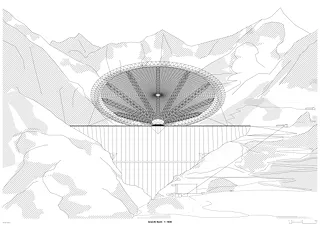

Das projektierte Solarkraftwerk auf der Grande-Dixence-Staumauer liefert erneuerbare Energie für rund 15´000 bis 20´000 Haushalte. Das vorgeschlagene Kraftwerk versteht sich als Gegenthese zu den zumeist willkürlich wirkenden Vorschlägen für alpine und hochalpine Solarfelder.

Ausgangslage

Zentraler Bestandteil für das entstandene Projekt ist der während des ganzen Semesters geführte Diskurs zur Bedeutung von Energie, deren Gewinnung und der damit verbundenen Infrastruktur. Die Betrachtung und Recherche zu bereits bekannten Energieerzeugungsanlagen, wie beispielsweise das Flusskraftwerk in Birsfelden von Hans Hofmann, die Stauseen im Grimsel Gebiet oder die Kühltürme der Kernkraftwerke in Gösgen, führten zur Erkenntnis, dass ein Grossteil der Kraftwerke eine gewisse Symbolik und Strahlkraft aufweisen, die oftmals unzertrennlich mit ihrer Entstehungszeit verbunden ist.

Entwurfsidee

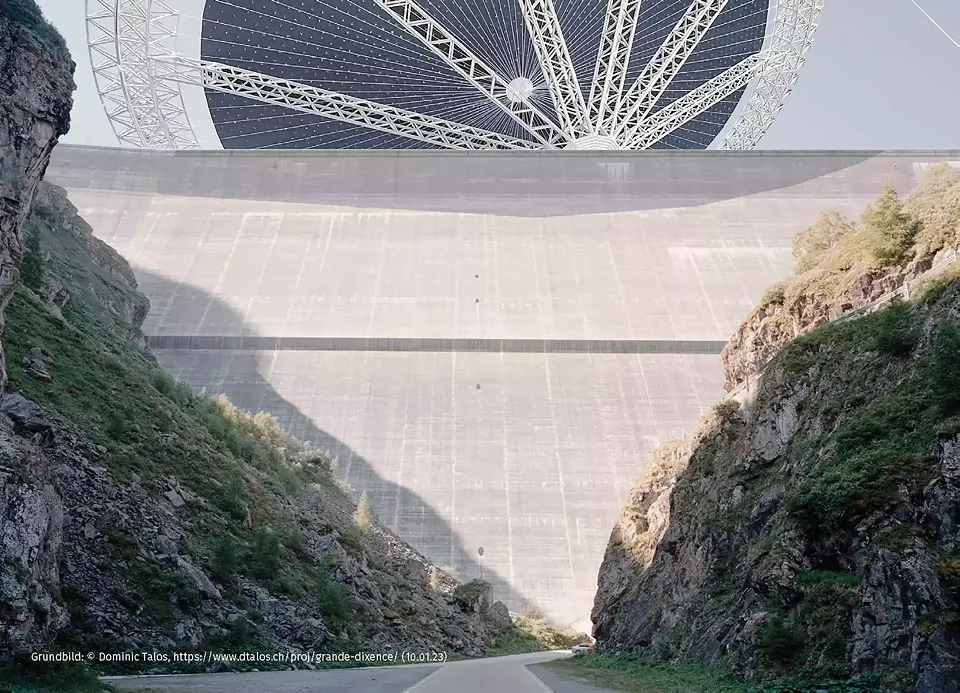

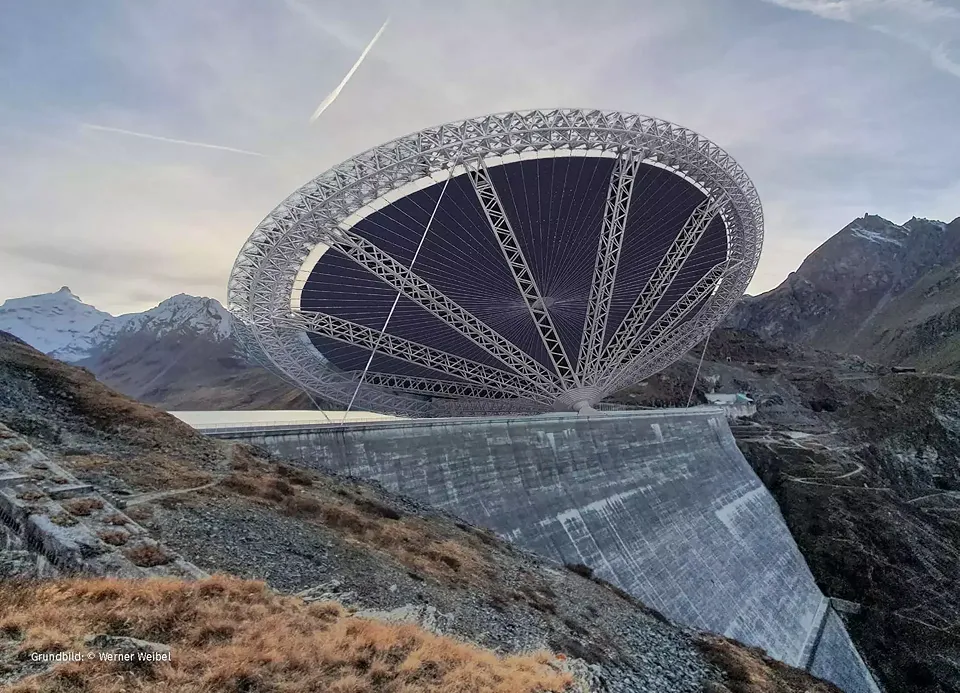

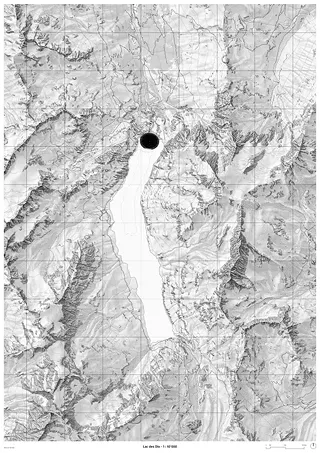

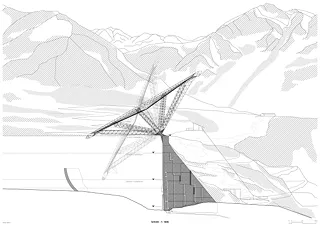

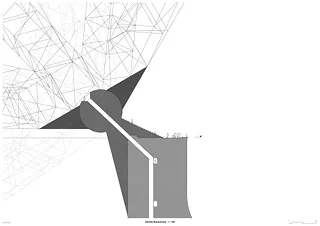

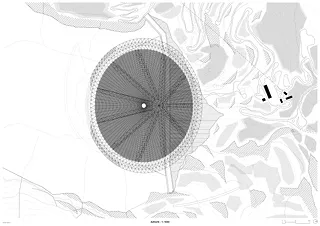

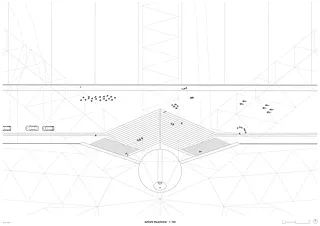

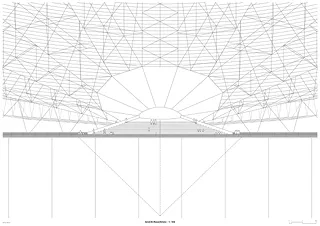

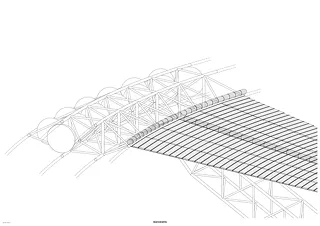

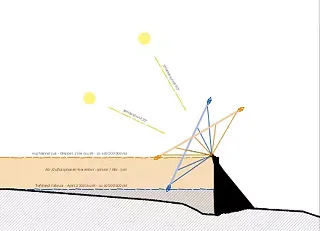

Das vorgeschlagene Projekt ist gewissermassen als Ergänzung der bestehenden Infrastruktur zu verstehen. Die rund 135´000 m² umfassende Photovoltaikfläche ist auf einem Seiltragwerk innerhalb eines Druckringes mit rund 500 m Durchmesser angebracht. Der als Fachwerk ausgebildete Druckring als statisch ideales System (gemäss dem Prinzip eines Velorades) ist mittels elf zentral zusammenlaufenden Fachwerkträgern über ein Kugelgelenk auf der Staumauer abgestützt. Gleichzeitig sorgen Schwimmkörper, welche im Druckring angebracht sind, für Auftrieb auf dem Wasser des Stausees. Die dadurch entstehende Neigungssituation der Photovoltaikfläche ist entsprechend des Seestandes saisonal unterschiedlich. Vereinfacht umschrieben, erreicht der Stausee meist im Juli seinen Höchststand. Ende Oktober beginnt die Entleerung des Sees, gleichzeitig sinkt der Seepegel, was zu einer steileren Neigung der Photovoltaikfläche führt. Die steilere Neigung wiederum führt bei der flacheren Wintersonne zu einer höheren Ausbeute der vorhandenen Sonneneinstrahlung, da die Sonnenstrahlen direkter auf die Module treffen. Zumeist wird im Januar und Februar ein grosser Teil des vorhandenen Wassers abgelassen und turbiniert. Die Anhebung des Seepegels startet mit der eintretenden Schneeschmelze zumeist Ende Mai, und erfolgt relativ zügig. Damit neigt sich wiederum die Photovoltaikfläche zum Sommer hin, der höherstehenden Sonne zu.

Projektierung

Über den Tagesverlauf können zudem die im Druckring angebrachten Schwimmkörper zur Ballastverlagerung genutzt werden. Dies ermöglicht die Photovoltaikfläche in einer trägen und ruhigen Bewegung dem Tagesverlauf der Sonne nachzurichten, um so die Sonneneinstrahlung noch effizienter zu nutzen. Die bifazialen PV-Module können auch von der Rückseite herankommendes Reflexionslicht in Energie umwandeln, was insbesondere im Winter durch die Lichtreflexionen im umgebenden Schnee und Eis zu einer deutlichen Leistungssteigerung führt. Auch durch die Reflexionen der Wasseroberfläche im Sommer bringen so zusätzlichen Ertrag. Vereinfachte Berechnungen und Schätzungen haben ergeben, dass das Photovoltaikkraftwerk so rund 60´000'000 kWh pro Jahr erzeugen sollte. Damit könnten rund 15´000 bis 20´000 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgt werden.

Realisierung

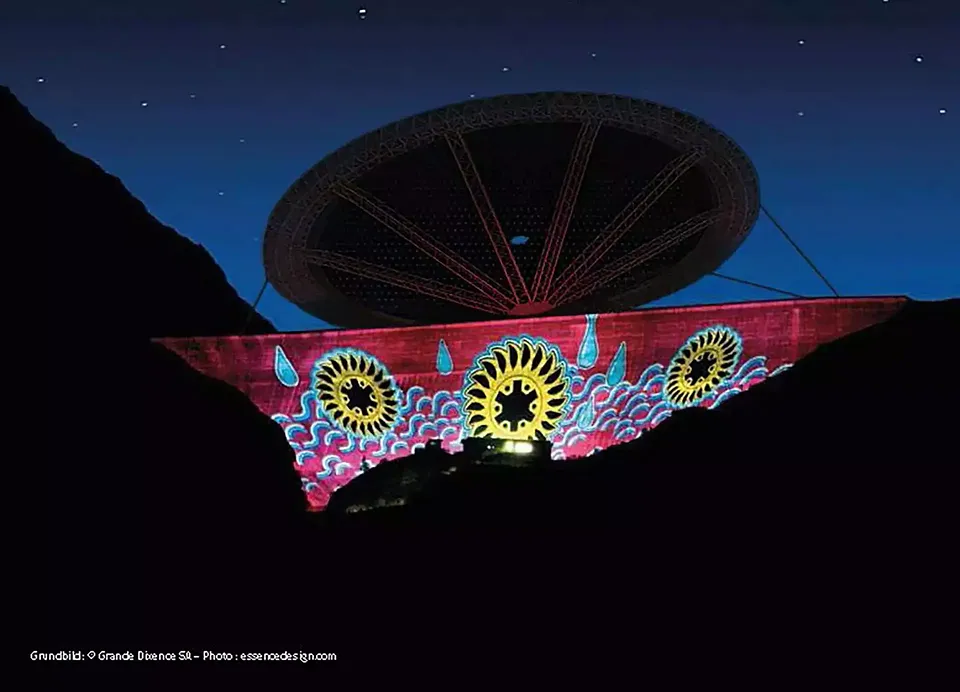

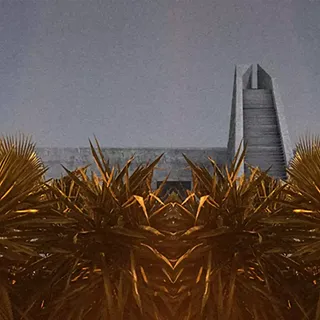

Die erstellten Bildmontagen in Postkartenform sollen aufzeigen, dass sich das vorgeschlagene Objekt als Erweiterung zur bestehenden Landschaft und Infrastruktur in allen Jahreszeiten als denkbare Möglichkeit anbietet, ein Photovoltaikkraftwerk im hochalpinen Raum zu erstellen. Im Gegensatz zu den bisher zumeist willkürlich wirkenden Vorschlägen für alpine Solarfelder soll das hier vorgeschlagene Objekt eine zeitgemässe und zukunftsfähige Antwort sein und eine entsprechende Strahlkraft und Symbolträchtigkeit aufweisen.

Next Generation Projekt eingereicht für den Arc Award 2023 von Werner Weibel, Hochschule Luzern