Flussbad in Luzern

6003 Luzern,

Schweiz

Veröffentlicht am 29. Juli 2016

Teilnahme am Swiss Arc Award 2016

Projektdaten

Basisdaten

Beschreibung

Prolog:

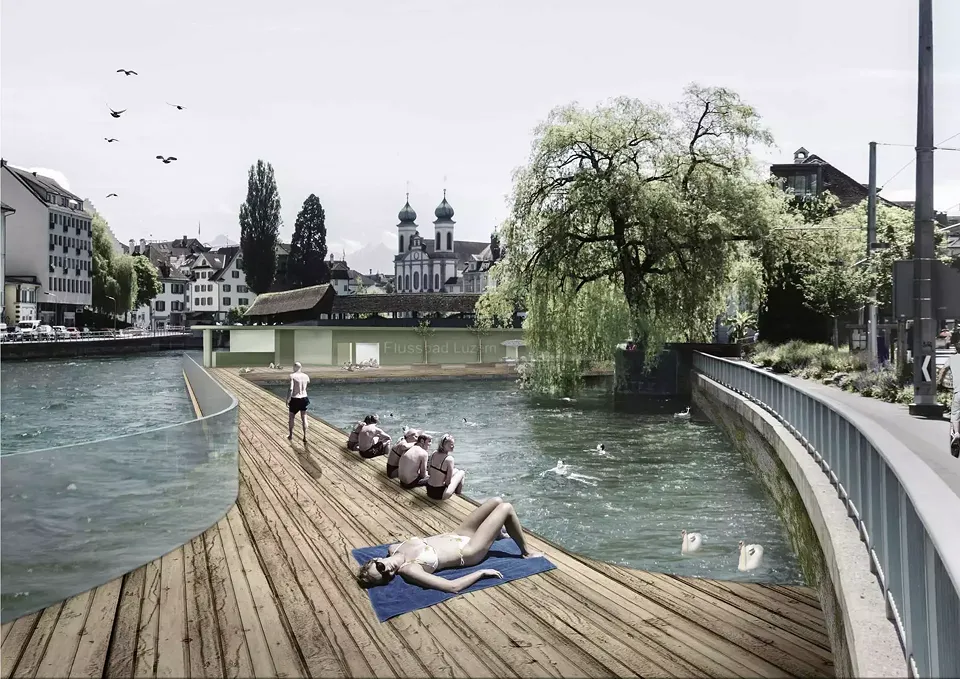

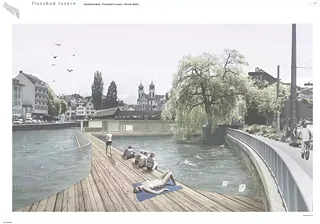

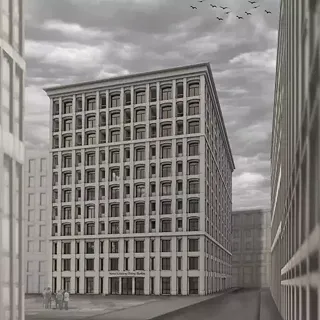

Der Flussraum zwischen Spreuerbrücke und Autobrücke besitzt hervorragende Qualität. Die Sichtbarkeit des Pilatus, des Wehrturms, der Spreuerbrücke und des Stauwehrs umfassen wichtige touristische Hotspots. An dieser Stelle ein Flussbad zu errichten macht nicht nur deshalb Sinn, sondern auch weil in der Nähe keine nennenswerte Badeeinrichtung verfügbar ist. Das Seebad in Luzern berechnet einen Eintrittspreis für das Baden. Da der Projektverfasser findet, dass das Baden in der Reuss für alle gratis möglich sein soll, verzichtet er auf das Erheben eines Eintrittspreises. Die Badeanstalt soll nicht nur Ortsansässige ansprechen, sondern aufgrund der attraktiven Lage auch Touristen verwöhnen.

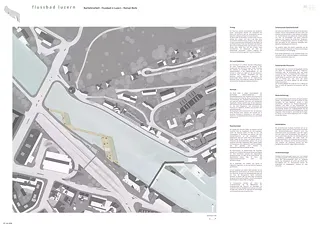

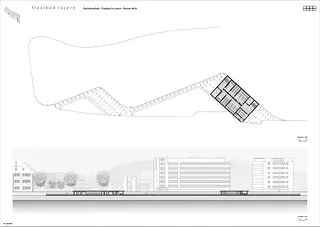

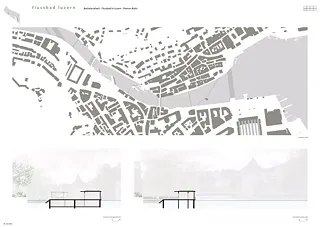

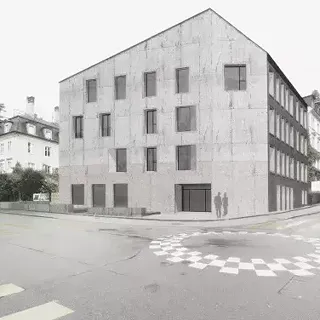

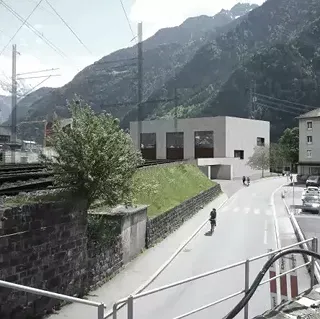

Ort und Städtebau:

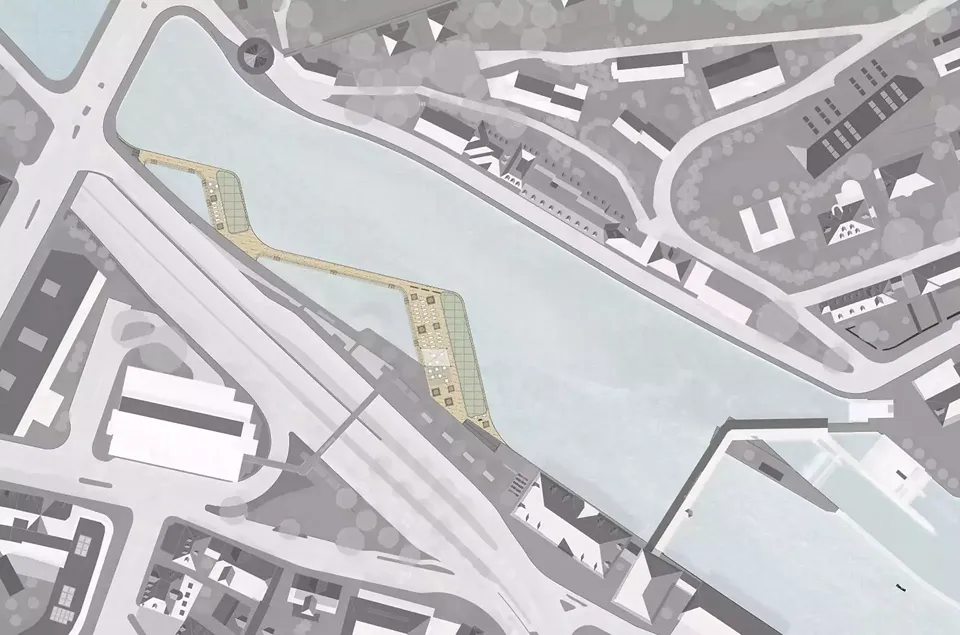

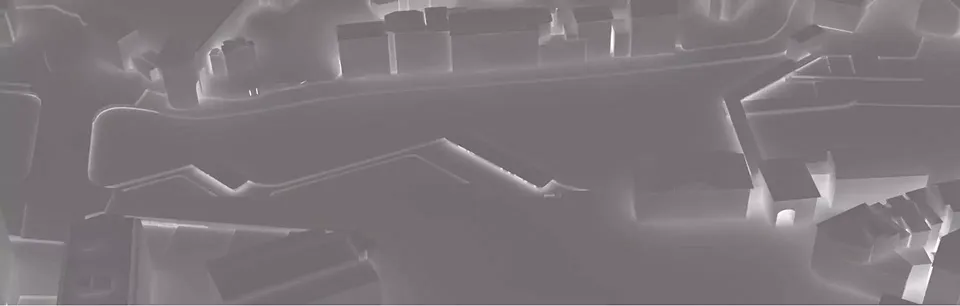

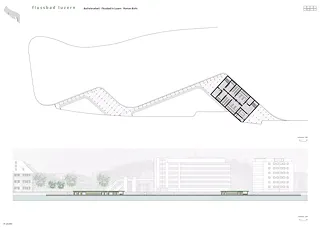

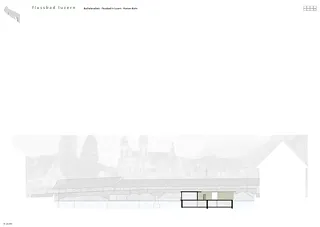

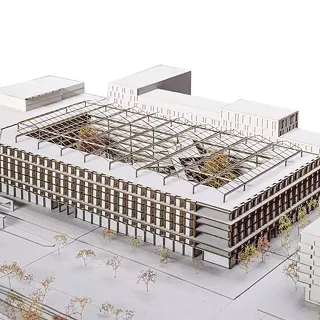

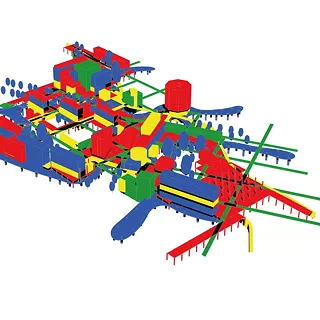

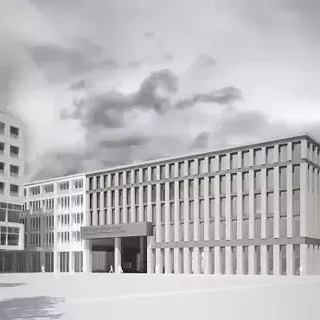

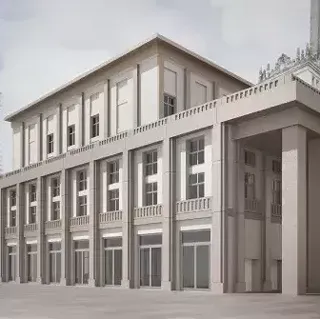

Das Freibad liegt am südlichen Ufer. Es ist unauffällig und fügt sich wie selbstverständlich ein. Das Konzept ist einfach und ergibt sich aus drei Elementen: Flussmauer bzw. Flussufer, Doppelwelle und zwei Baukörper sind perfekt aufeinander abgestimmt. Die pavillonartigen Bauten halten sich als eingeschossiger Baukörper zurück und halten den Blick auf die historischen Fassaden des nördlichen Flussufers frei.

Konzept:

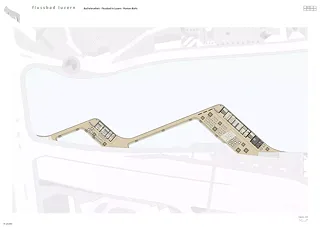

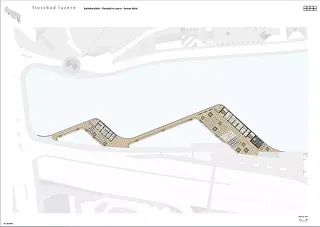

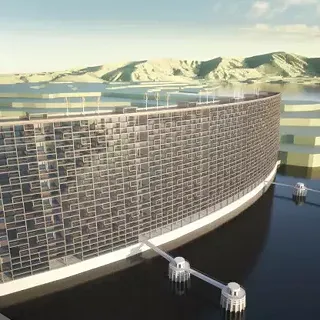

Die Reuss fließt ruhig und gleichmässig vom Vierwaldstättersee aus Stadt-westwärts. Dieser Umstand floss in die Formentwicklung des Flussbades ein und ergab die organische Form einer sich verjüngenden Doppelwelle. Das stark frequentierte Ufer unterstreicht die Verortung am nördlichen Reussufer und garantiert eine grosse Besucherzahl. Die Doppelwelle wächst aus dem Ufer bzw. der Flussmauer östlich Richtung Luzern Zentrum und erstreckt sich in westlicher Richtung zur Autobrücke hin. Dort wächst sie wiederum in die bestehende Hafenmauer ein und schliesst harmonisch ab.

Raumkonzept:

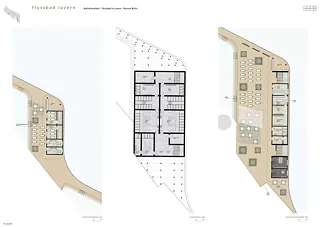

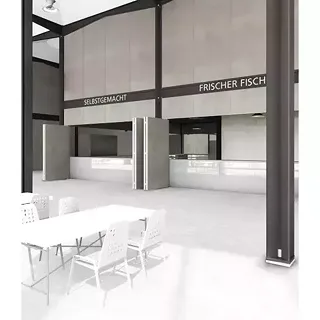

Der Zugang zum Flussbad erfolgt am östlichen und am westlichen Ende der Doppelwelle. Am Ufer vorgelagert, unweit des Museums gibt es Platz für circa 120 Velos. Die Rampe vom östlichen Ufer führt behindertengerecht auf die Doppelwelle. Dort angekommen setzt man seinen Weg in die Katakomben mittels einer Treppe im Osten fort. Frauen und Männer werden im Vorbereich des Garderobentraktes getrennt und auf der westlichen Seite über Treppenhaus West gepaart wieder ins Freie gelassen. Dort angekommen, kann dem Badespaß oder dem genießen einer Mahlzeit im Selbstbedienungsrestaurant gefrönt werden. Die Räumlichkeiten für Mitarbeitenden des Flussbades befinden sich in östlicher Richtung der Rampe vom Eingang Ost. Diese beherbergen zusätzlich eine abgeschiedene Mitarbeiterterrasse mit Blick auf die Spreuerbrücke. Die Räumlichkeiten bieten Platz für Büros und Organisationseinrichtungen sowie eine Nothilfeversorgung. Die IV Garderoben und Toiletten sind speziell im Erdgeschoss angeordnet, um den barrierefreien Zugang zu gewährleisten. Auf der westlichen und zweiten Welle befinden sich die Massageräume und die Saunen. Für Damen und Herren je eine Sauna inkl. Vorraum mit atemberaubendem Blick auf den Fluss. Die Massageräume bieten zusätzlichen Mehrwert im Bereich SPA. Die Welle West soll während des ganzen Jahres geöffnet bleiben und soll unter anderem Wechselbaden im Becken West ermöglichen.

Im Untergeschoss befindet sich neben den Garderobentrakten für die Öffentlichkeit der Garderobentrakt des Personals mit Nasszellen. Im westlichen Ende des Untergeschosses befindet sich zudem ein Lagerraum, welcher für das Abstellen von Sonnenliegen und -schirmen genutzt werden kann.

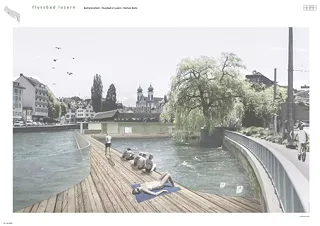

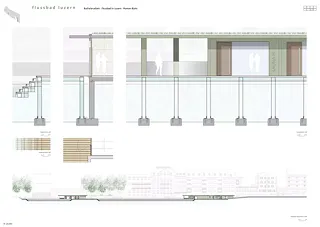

Schwerpunkt Badelandschaft:

Der Aussenraum definiert sich primär durch das dominante Holzdeck und die Stufenlandschaft. Die Stufen laden zum Verweilen und Sonnenbaden in einer lockeren Atmosphäre ein. Auf der Welle Ost (der grösseren der beiden), befindet sich Platz für Sonnenliegen und einem Essbereich ergänzend zum Angebot des Kiosks beziehungsweise Restaurants. Bäume in Fertigbetontrögen sorgen für die nötige Portion Grün und bieten mit integrierten Sitzbänken einen attraktiven Schattenplatz am Wasser an. Die westliche Welle wird ähnlich ausgestaltet wie die östliche. Diese beherbergt jedoch nur Platz für Sonnenliegen für den Anschluss an den Saunagang. Beide Wellen beherbergen an den westlichen Enden eine Sommerbar, die ein zusätzliches Angebot an erfrischenden Cocktails und Getränken bieten soll.

Schwerpunkt Flussraum:

Die Schwierigkeit war, die Doppelwelle stimmig und ins bestehende Flussufer zu integrieren. Gleichzeitig sollte die Erschliessung über zwei Seiten sichergestellt werden. Sie wächst aus dem Flussufer heraus und verschwindet danach wieder am westlichen Ende. Eben wie eine Welle; stark im Auftakt, doch nach kurzer Zeit lautlos verschwunden und ebenso plötzlich mit dem Kontext wieder verschmolzen. Die Verhältnismässigkeit der Grösse der Form in Bezug zum Fluss ist durch die organische Formensprache mehr als gegeben.

Materialisierung:

Auch die Materialisierung soll einfach und logisch gehalten werden. Die Doppelwelle ist mit Holz verkleidet. Die zwei Baukörper werden in grün eingefärbtem Sichtbeton mit Bretterschalungsstruktur ausgeführt und sollen so einen Bezug zur vermoosten Flussmauer aufbauen und Chamäleon-artige Zurückhaltung üben. Die Treppenlandschaft wird mit dauerhaftem und unterhaltsarmem Orthogneis beziehungsweise Granit ausgebildet. Diese ermöglichen den Einstieg ins Wasser. Je nach Wasserstand sind 1-3 Stufen sichtbar.

Konstruktion:

Die Konstruktion des Flussbades beschränkt sich auf ein Stahlskelett, welches fest im Untergrund beziehungsweise Flussboden mit Betoneinzelfundamenten verankert wird. Es besteht aus Hohlprofilen sowie HEA-Trägern und wird zudem durch Windverbände beziehungsweise Zugseile vor Torsion und Schieben gesichert. Die Gebäudeteile werden in Stahlbeton ausgebildet und sollen direkt mit Streifenfundamenten in den Flussboden betoniert werden. Zwischen dem Stahlgerüst und den Betonkonstruktionen soll es Verbindungen geben, um dem Stahlgerüst zusätzlichen Halt zu verschaffen.

Verkehrskonzept:

Parkplätze für PKWs wird es keine geben. Jedoch werden 120 Veloparkplätze am Ufer neben dem Museumsgebäude zur Verfügung gestellt. Das Zielpublikum sollen primär Fussgänger und Fahrradfahrer*innen sein. Wer mit dem Auto anreist, kann es im nahegelegenen Parkhaus abstellen.

Next Generation Projekt eingereicht für den Arc Award 2018 von: Roman Bürki