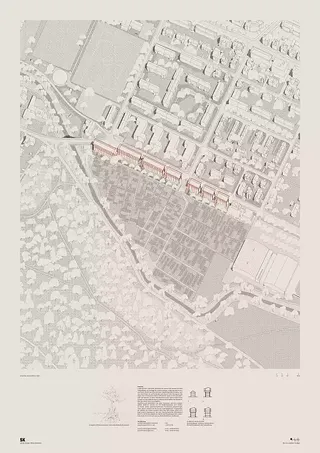

Resilienz - Widerstandsfähige Verdichtungsprozesse für die Winterthurer Gartenstadt

8400 Winterthur,

Schweiz

Veröffentlicht am 10. März 2022

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

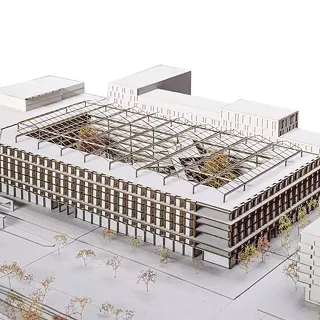

Aufgrund der schlechten Bausubstanz eignen sich Bauten aus den Kriegsjahren nur bedingt für Aufstockungen. Aufgrund dessen versucht sich dieser Vorschlag mit einer aussenliegenden Struktur, welche nicht bloss als solche dienen soll.

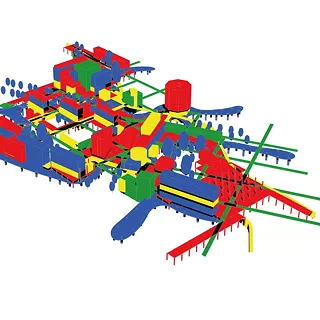

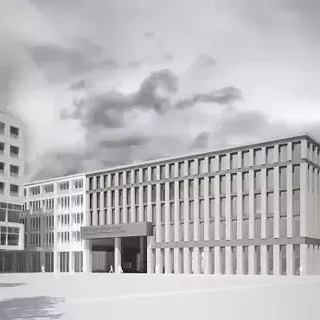

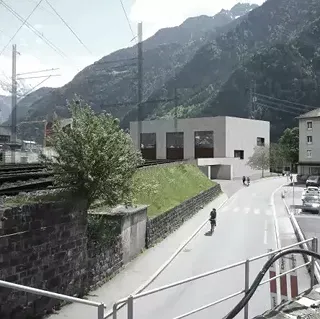

Als Ausgangslage dient eine Siedlung in Winterthurs Neuwiesenquartier, welche in den Kriegsjahren erstellt wurde. Im Zusammenhang mit dem Semesterthema Resilienz - Widerstandsfähige Siedlungsstrukturen - wird ein Umgang gesucht welcher einerseits auf die Frage nach dem Umgang mit dem Bestand eine Antwort liefert, andererseits auch auf die Frage der zukünftigen Verdichtung.

Konzept

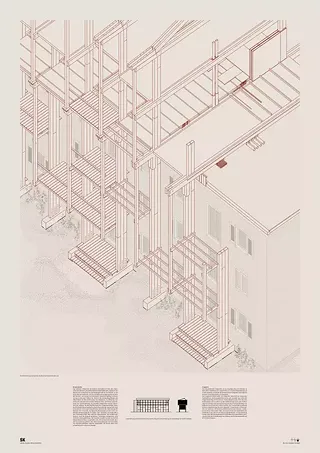

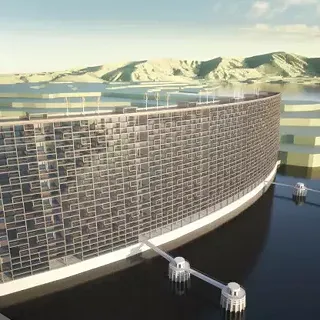

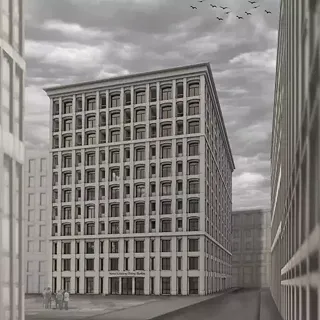

Aufgrund der schlechten Bausubstanz eignen sich Bauten aus den Kriegsjahren nur bedingt für Aufstockungen. Aufgrund dessen versucht sich dieser Vorschlag mit einer aussenliegenden Struktur, welche nicht bloss als solche dienen soll. Wie bei einer Mangrove, die durch ihre Stelzwurzeln einen Zufluchtsort unter- sowie auch oberhalb des Wassers in ihren Baumkronen einen neuen Lebensraum schafft, soll das Gebäude neuen Lebensraum schaffen, den bestehenden aber auch etwas zurückgeben.

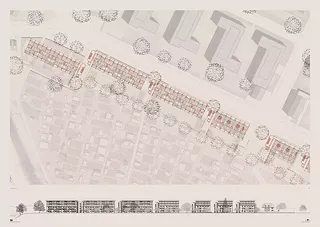

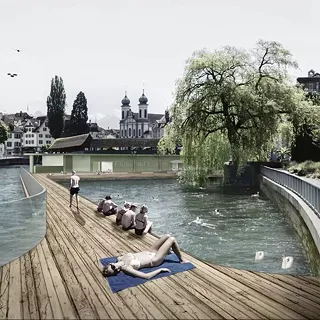

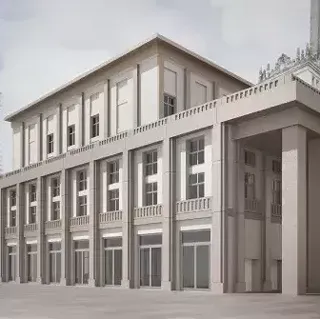

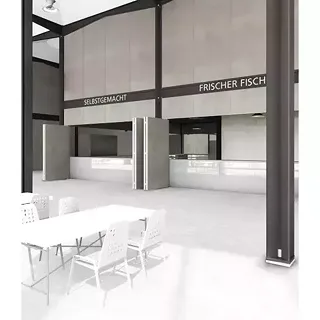

Abgebrochene Materialien aus dem Dachstock und den vorgelagerten Balkonen werden vor Ort wiederverwendet und werden zu einem neuen, gemeinschaftlichen Pavillonsteg zusammengesetzt. Dieser schliesst an ein neues, aussenliegendes Treppenhaus an, welches als Gelenk zwischen dem Steg, dem Altbau sowie auch dem Neubau funktioniert. Mit dem Unterbringen der öffentlichen Wasch- und Trocknungsräume findet das Treppenhaus eine zusätzliche Funktion und wird zum nachbarschaftlichen Treffpunkt.

Ausnützungsziffer AZ bestand: 0.68

Ausnützungsziffer AZ neu: 1.48 (+117%)

Anzahl Wohnungen bestand: 63 (ca. 150 Bewohner)

Anzahl Wohnungen neu: 58 (ca. 100 Bewohner)

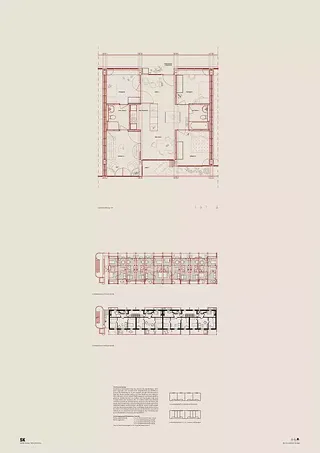

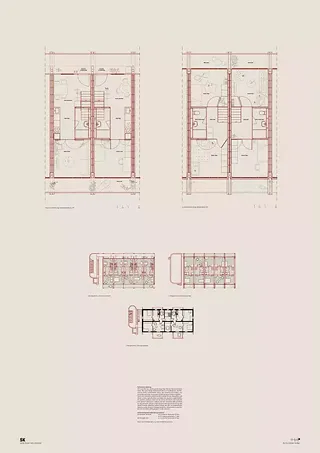

Konstruktion

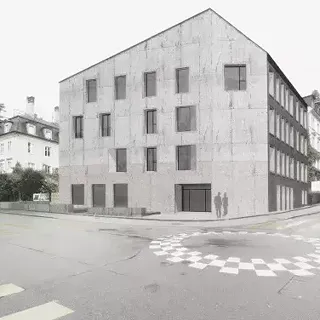

Das Gebäude stülpt sich als leichtes Holzstabwerk über den mineralischen Bestand. Streifenförmige Punktfundamente schliessen im Bereich des Sockels an das Bestandesgebäude an und bilden so die Füsse für das Stabwerk. Auf den Fundamenten eingespannt werden die Stützen. Aus massiven Holzbohlen zusammengefügt wachsen sie nach oben und bilden im Bereich des Bestandesgebäudes die Möglichkeit für die Aufhängung von Balkonen. Im Übergang zwischen Alt und Neu wird in einer Bohlenschicht, als kleine Auszeichnung der Aufständerung, ein Kapitell ausgebildet welches gleichsam als Auflager für die darüberliegenden Doppelunterzüge dient. An den Enden der ausladenden Unterzüge wird ein Zugstab aus Holz zwischen die Unterzüge eingeklemmt, welcher die Aufhängung der Balkone löst. Zwischen die Massivholzunterzüge kommt eine verdübelte Brettstapeldecke zu liegen. Eine einfacher Trockenaufbau mit Schüttung bildet den weiteren Bodenaufbau. Die Schüttungssschicht und die doppelt geführten Unterzüge ermöglichen eine einfache Leitungsführung. Die Zwischenwände werden als leichte Ständerkonstruktion ausgebildet, die Wohnungstrennwände doppelt und getrennt geführt. Das Dach wird analog der Hauptstruktur aus doppelt geführten Sparren ausgebildet, die durch einen Aufschiebling ihren Abschluss finden.

Tragwerk

Die Grundidee des Tragwerks ist so ausgelegt, dass der Neubau in sich selbst tragfähig und ausgesteifft ist. So kann beispielsweise zu einem späteren Zeitpunkt der Bestandsbau rückgebaut und ergänzt werden, ohne den Neubau zu tangieren.

Das Tragwerk funktioniert als einfaches Stabwerk aus Konstruktionsvollholz. Brettstapeldecken leiten die vertikale Last über die Doppelunterzüge in die Stützen. Diese erfahren nach oben hin eine Verjüngung und zeichnen so den Kräfteverlauf nach. Das Ausknicken der Stützen wird im unteren Bereich durch die Anordnung von Balkonen zwischen den Stützen gelöst. Der horizontale Lastabtrag wird in Längsrichtung über den massiven Treppenturm in Beton gelöst, an welchem die Decken punktuell anstossen können. Zusätzlich wird an den Enden über ein feines Kreuz aus Stahlseilen die Stabilität in den oberen Geschossen gewährleistet. In Querrichtung funktioniert die Aussteiffung einerseits über die Innenwände, andererseits über die Ausbildung einer Schürze an den Kurzfassaden, die als Scheibe fungiert.

Aussenraum

Geprägt durch die unmittelbare Nähe zum Grün ist der Aussenraum ein wichtiges Element dieses Entwurfes. Von der Wartstrasse her kommend akzentuieren grossgewachsene Buchen die Eingangssituation von der Trottoirkante zu den Zwischenräumen und den Erschliessungstürmen. Durchschreitet man in diesen chaussierten, schattigen Zwischenraum öffnet sich danach die Welt der Pünten. Vermittelndes Element zwischen den Pünten und den Gebäuden bildet der neue Kirschweg. Der verbreiterte Weg bekommt eine Baumreihe aus Kirschbäumen, deren Früchte den Anwohnern wie auch den Püntenbesitzern zugutekommen. Der verbreiterte Weg soll auch gleichermassen als Spielstrasse dienen, die als gemeinsames Element die Zeilenbauten verbindet. Kinder der sämtlichen Zeilenbauten können auf dem Weg ungestört Spielen, können jedoch auch auf den jweiligen Häusern vorgelagerte Wiese ausweichen. Eine kleine Abtreppung funktioniert als Trennung zwischen dem öffentlicheren Kirschweg und den privateren Vorwiesen der Gebäude. Die Abtreppung in Beton erfolgt unterschiedlichster Ausformulierungen. Manchmal als einfache Treppe mit Sitzgelegenheit wandelt sie sich zu einem Pflanzentrog, einem Retentionsbecken oder fungiert gleichsam als Fundament für die Pavillonstege.

Next Generation Projekt eingereicht für den Arc Award 2022 von: Sandro Hauser, ZHAW Winterthur