Teilen als Förderung des Umweltbewusstseins

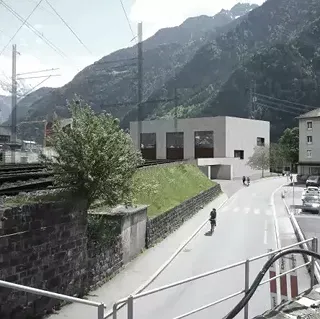

8152 Opfikon,

Schweiz

Veröffentlicht am 01. April 2022

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Beschreibung

Eine Reflexion über das Umweltbewusstsein und die mögliche Rolle des Architekten, um den Stadtbewohnern ein Lebensumfeld zu bieten, das ihr nachhaltiges und umweltfreundliches Verhalten fördert.

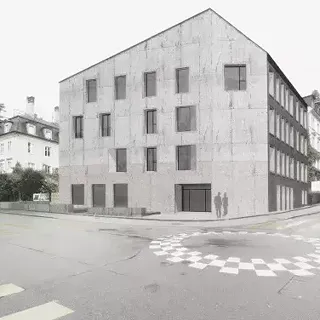

Ausgangslage

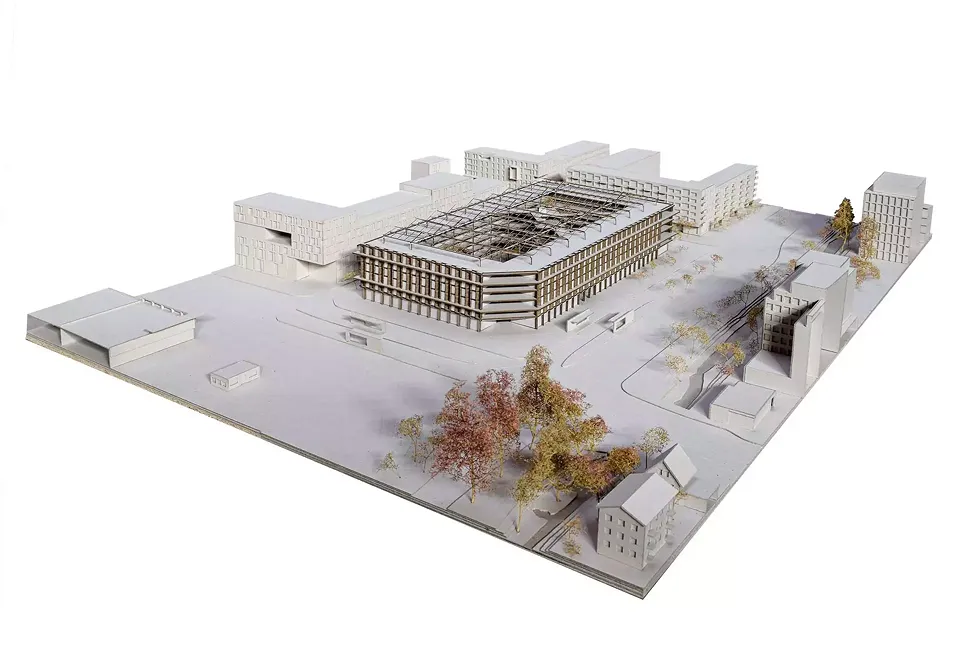

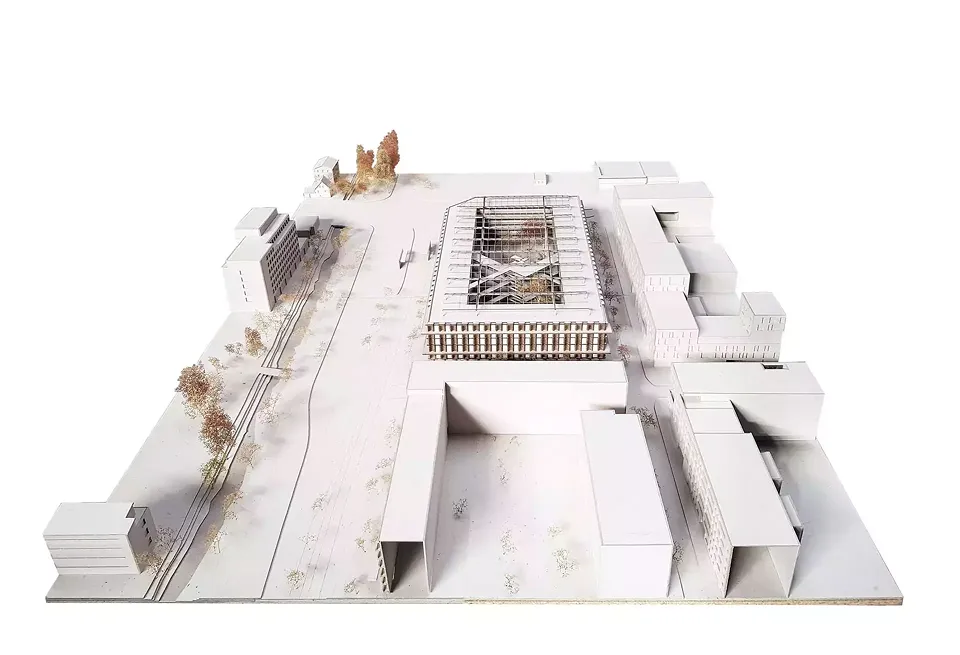

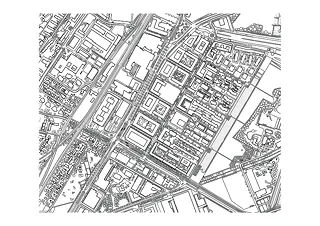

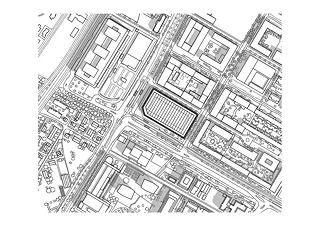

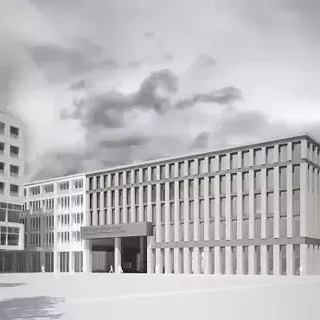

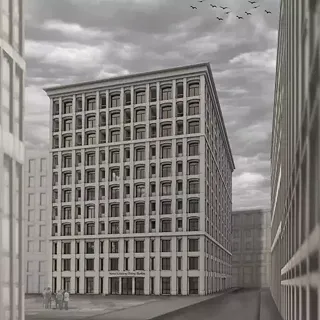

Der Entwurfsperimeter befindet sich in Opfikon. Der Glattpark ist ein grosses Bauprojekt, welches im Jahre 2001 begann. Der Slogan dieses Bauprojekts lautet "Eine Stadt entsteht...". Aber es entsteht ein Eindruck von Sterilität, von fehlendem Zusammenhalt und fehlender Gesellschaft. Ziel ist eine Architektur zu entwickeln, die das Individuum nicht in den Hintergrund stellt, sondern der Reflexion über die Gemeinschaft mehr Bedeutung beimisst. Diese erscheint in diesem Gebäudekomplex als Antithese, deren Nachdenken aber in Anbetracht seiner Zeit legitim ist.

Entwurfsidee

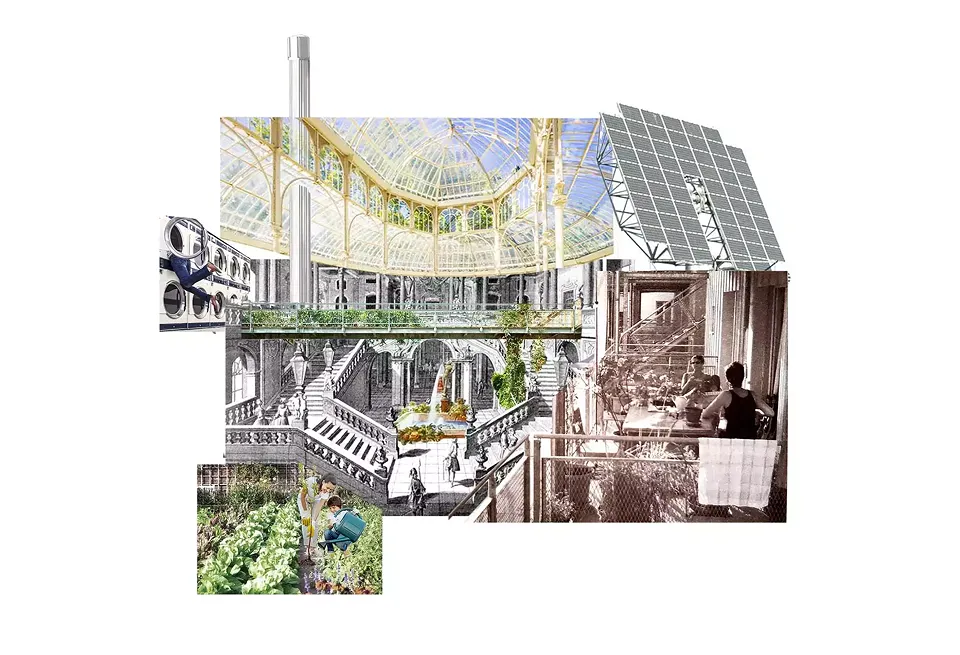

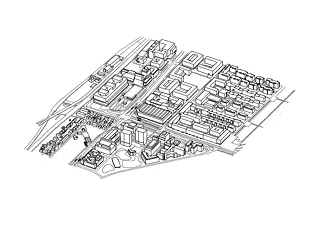

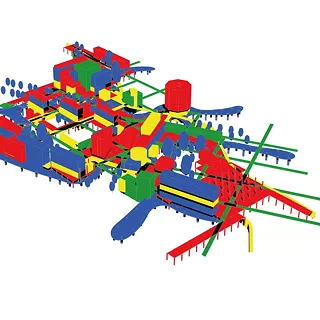

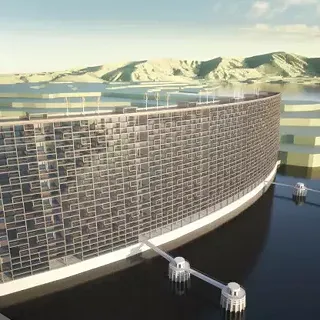

Ziel dieser Untersuchung ist es eine Typologie zu entwickeln, die sich auf einen zentralen Raum konzentriert, der mehrere Bedürfnisse erfüllt. Das Treppenhaus wird sich in einen Raum umwandeln, der als Begegnungszone dient, als Erweiterung des Wohnraums betrachtet wird und den Austausch zwischen den Nutzern/Bewohnern fördert. Diese klimageregelte Zone bringt auch energetische Vorteile für das gesamte Gebäude. Neben nachhaltigen, konstruktiven Lösungen wird die soziale Komponente hinzugefügt. Das Zusammenleben und das Teilen stellen für mich wichtigen Faktoren dar, um eine gemeinsame Vision der Zukunft zu haben. Der Begriff Teilen steht in diesem Kontext sowohl als soziale Beziehungen zwischen Menschen, aber auch als Austausch von materiellen Gütern. Als literarischer Hintergrund steht das Buch «bolo’bolo». Es ist eine Utopie, die in den 90er Jahren publiziert wurde. Sie erklärt, wie man ohne Kapitalismus und in Übereinstimmung mit der Erde leben könnte. Die Bedingung für eine echte Alternative zum Kapitalismus wäre, nach dem Autor P.M., eine grundsätzlich kollektivere soziale Organisation. Ziel war daher zu experimentieren, wie ein «bolo», eine kleine Gemeinschaft von ungefähr 500 Leute, heute architektonisch aussehen könnte.

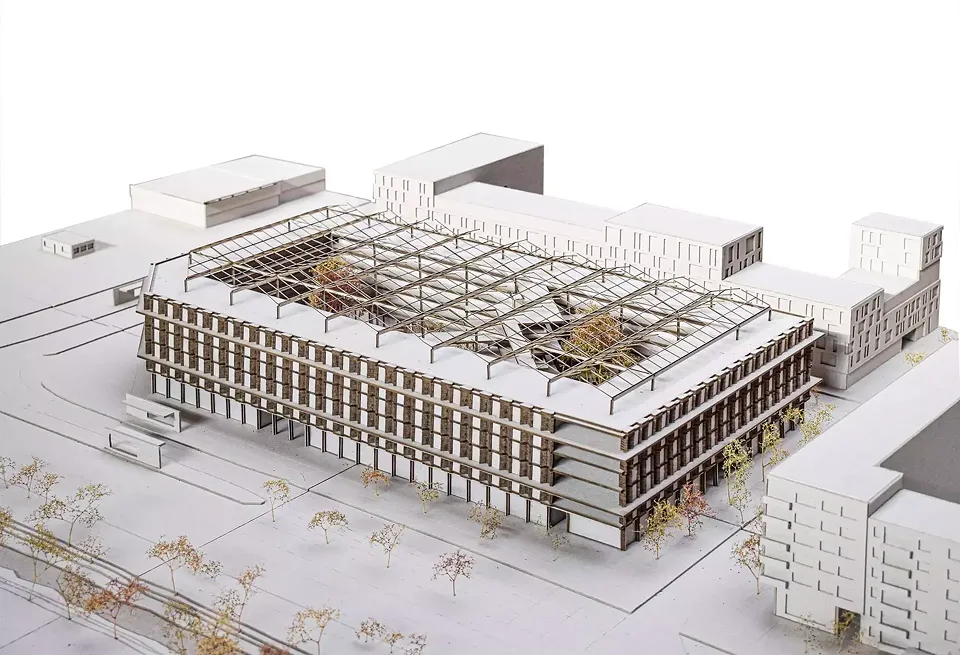

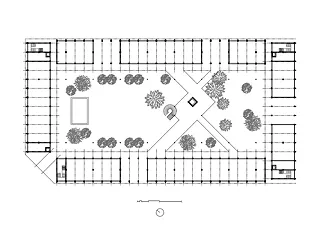

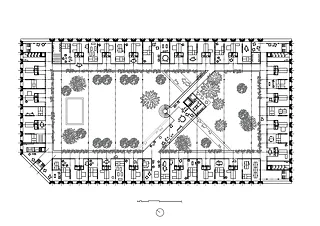

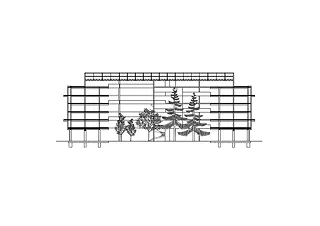

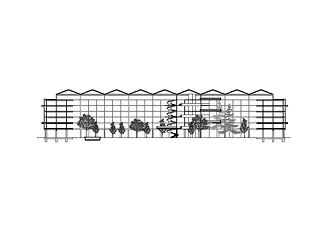

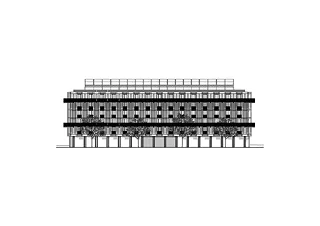

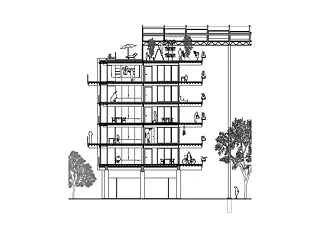

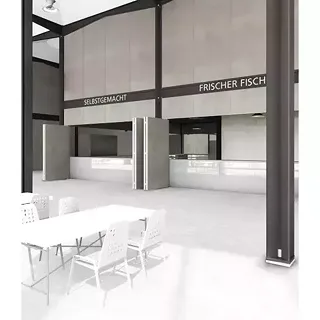

Projektierung

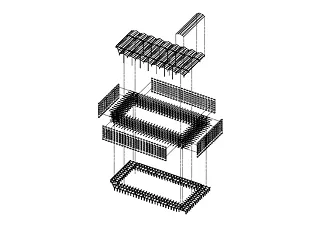

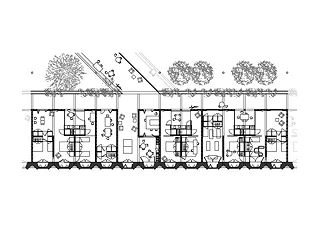

Die privaten Räume, die sanitären Anlagen und zahlreiche Gemeinschaftsräume stehen im äusseren Ring. Öffnungen in den vier Ecken schaffen Beziehungen mit der Stadt. In der Mitte steht ein grosszügiges Kochhaus, das als Schwellenraum zwischen der Öffentlichkeit im Erdgeschoss und den privaten Bereichen im OG dient. Diese massive Krone wird durch einen Laubengang erschlossen. Die Typologie ist sehr flexibel und erlaubt eine grosse Durchmischung zwischen Arbeiten, Wohnen, Homeoffice, Studenten, Familien, alte Leute, usw.

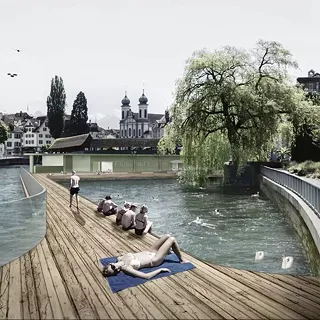

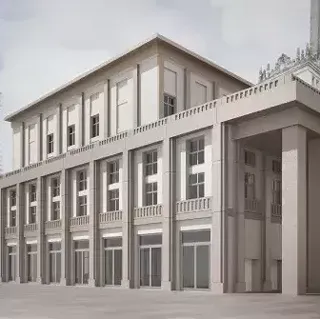

Besonderheiten

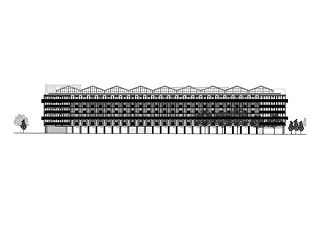

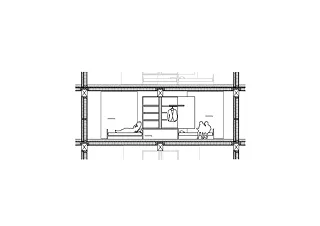

In diesem «bolo» gibt es nur gemeinsame Trockentoiletten. Sie befinden sich neben den Liften, weil das den Abtransport vereinfacht. Für 500 Leute sparen wir pro Jahr 7000 m³ Wasser, was zwei olympischen Schwimmbädern entspricht. Zudem wird der Abfall als Düngemittel verwendet. Offene Teeküchen am Laubengang dienen als Begegnungsraum, so entsteht eine Kontaktzone, in der dennoch eine gewisse Intimität gewährleistet ist. Das Wohnkonzept beinhaltet drei Blöcke: Der erste Block enthält eine kleine Teeküche, eine Dusche und ein Reduit. Die zwei anderen Blöcke dienen gleichzeitig als Schrank, Trennwand und Bett. In der Nacht nutzt man sie zum Schlafen, am Tag schliesst man die Betten und kann den Raum anderweitig nutzen. Vermietet werden die Einheiten ohne Küche und Bad, die stehen öffentlich zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung. Man kann aber auch 2, 3, 4 oder 23 Einheiten mieten – je nach Bedarf. Um eine dauerhafte Bauweise zu haben wurde das Gebäude mit einer Primärstruktur aus Holz und einer massiven Fassade aus vorfabrizierten Stampflehmelemente auf einem Betonsockel gebaut. Die riesige Struktur auf dem Hof ist eine alte Gärtnerei in Baden, die während des Entwurfsprozesses abgerissen werden sollte. Die Grauenergie für dieses aufwendige Dach wurde dadurch stark reduziert. Durch den Aufbau einer massiven Lehmfassade entsteht eine 1,1 m dicke Klimaschicht. Dank einer Innen- und einer Aussenverglasung reduziert die Pufferzone den Energiebedarf im Winter und dient gleichzeitig als kleine Nische zum Rückzug. Die tektonische Komposition des Gebäudes erzeugt ein Bild von Feinheit und Eleganz trotz der Massivität der Fassade. Um in Einklang mit der Strasse zu leben, werden im ersten Obergeschoss massive Holzpaneelen als Tieftöne Absorber gesetzt. In den Obergeschosse 2, 3 und 4 absorbiert eine akustische Dämmung hinten Holzgitter die Hochtöne.

Next Generation Projekt eingereicht für den Arc Award 2022 von: Julian Roduit, ZHAW Winterthur