Nachhaltigkeit durch langfristig nutzbare Strukturen

8005 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 11. Juli 2016

Teilnahme am Swiss Arc Award 2016

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

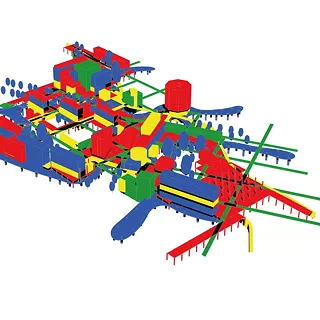

Städtebau

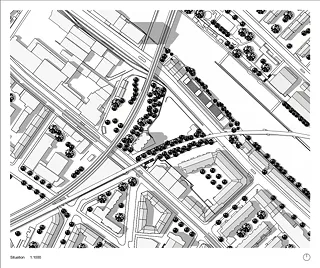

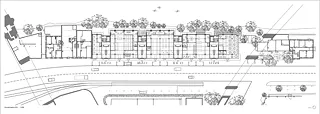

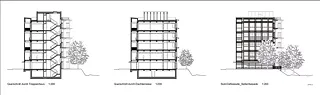

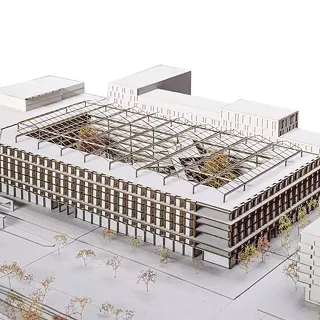

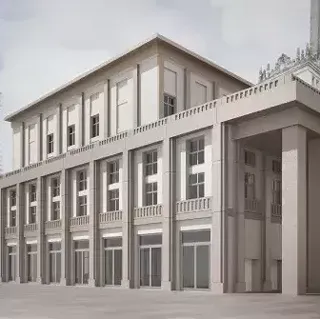

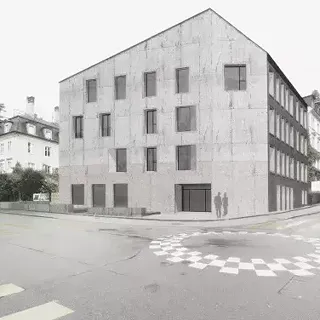

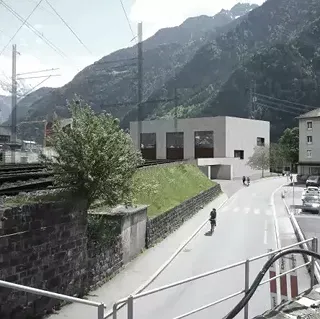

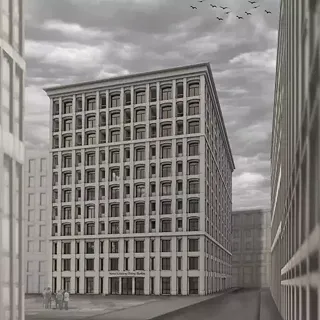

Das Projekt befindet sich am Sihlquai 258 – 276 in Zürich. Das Bauwerk schliesst bündig an den bestehenden Altbau an und übernimmt dessen Dachterrassenhöhe. Das Bauvolumen passt sich am konischen Parzellenverlauf an, so dass das Gebäude in der einen Hälfte um eine Achse zurückspringt. Auch gegen den schmäleren Nachbarn wird die Gebäudetiefe um eine Achse schlanker. Vier Treppenhäuser unterteilen das Gebäude und sind von der Flussseite ins Gebäude eingeschoben.

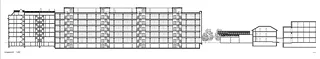

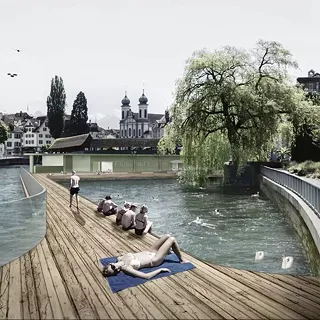

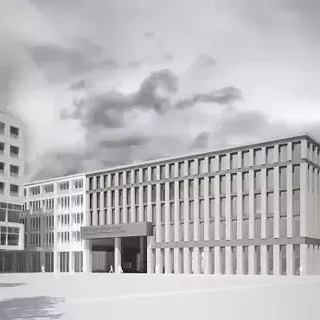

Äussere Erscheinung

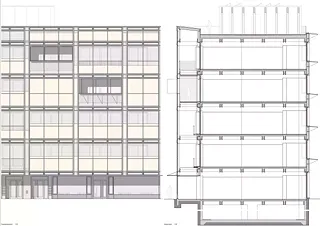

Die äussere Erscheinung geht auf die beiden unterschiedlichen Umgebungen ein. Gegen die Limmat mit ihrem Grünstreifen hat das Gebäude eine Holzfassade, die eins zu eins das innere Tragwerk wiedergibt. Das Holz wird mit Vordächern von der Verwitterung geschützt. Übereckfenster, die gegen die zurückversetzten Treppenhäuser ausgerichtet sind, ermöglichen den Blick entlang der Limmat. Die Treppenhäuser, wie auch die Vordächer und Stützenummantelungen sind mit Kupfer verkleidet.

Die Fassade gegen die Stadt und die Strasse ist mehrschichtig aufgebaut. Diese Mehrschichtigkeit bildet eine Filterschicht zum Schutz vor Schmutz und Lärm der Stadt. Eine vorgesetzte flächige Glasfassade lässt die dahinterliegende Tragstruktur und Fenstergliederung, welche auf die Feingliedrigkeit des Altbaus eingeht, erahnen. Die Kopffassade ist das Verbindungsglied der beiden Hauptfassaden. Auch hier gibt es eine vorgesetzte Fassade, die aber über eine viel kleinere Pufferzone verfügt. Die Hauptträger der Glasfassade sind ab der zweiten Achse nach oben versetzt, da diese nicht an den Primär- sondern an den Sekundärträger befestigt werden.

Pufferzone / Schallschutz / Klima

Die Pufferzone übernimmt nicht nur die Funktion der Erscheinung zur Stadt, sondern auch bauphysikalische Aspekte. Im Prinzip gibt es hier zwei Fassaden hintereinander, wobei die äussere nur ein Bewitterungsschutz ist. Die Glasfassade verringert die Schallemissionen im Innenraum. Für die privatere Nutzung der Pufferzone können bei den Wohnungen einzelne Loggien-Kapseln angebracht werden. Sie verringern durch ihre Ausführung zusätzlich den Schall, so dass alle angrenzenden Räume über sie gelüftet werden können. Immer Sommer wird die Hitze der Sonneneinstrahlung in der Schicht zwischen dem innenliegenden automatischen Sonnenstoren und der Verglasung thermisch nach oben geleitet, wo die warme Luft durch ein Fenster wieder in den Aussenraum geleitet wird. Im Winter dient die Zone als Wärmepuffer. Die Pufferzone ist ein eigener Brandabschnitt und mit Feuermelder und Sprinkleranlage ausgestattet.

Tragwerk

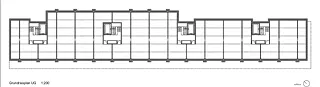

Das Gebäude ist ein Holz-Beton-Verbund-Bau. Dies drückt sich sowohl in den Stützen und gestapelten Unterzügen, wie auch in den Decken aus. Die beiden Elemente Holz und Beton bedingen sich gegenseitig. So übernimmt der Beton die tragende Kraft, falls das Holz durch einen Brand seine Tragfähigkeit verliert oder das Holz wird zur Schalung für den Beton. Die Tragstützen stehen so, dass zwei Tragwerksfelder entstehen, wobei die äusseren Stützen in der Aussenwand stehen. Der Primärträger reagiert bei der kleineren Spannweite mit einem Höhenversatz. Im kleineren Volumen fällt die Stützenreihe in der Flussfassade weg und durch die kleinere Spannweite genügt eine Auskragung des Balkens. Die gleiche Auskragung überspannt auch die Pufferzone. Für die Aussteifung kommt der Verbund mit der Betondecke zum Zug. Zusammen mit den vier betonierten Treppenhauskernen wird das Gebäude ausgesteift. Im Untergeschoss werden die hohen Kräfte über Wandschotten direkt aus dem sekundären Unterzug ins Fundament geleitet.

Bausystem

Beim Bau wird Stockwerk für Stockwerk von unten nach oben aufgebaut. Die Holzstützen und Holzunterzüge werden vorfabriziert und mit den Verbundnägeln versehen auf die Baustelle geliefert und aufgerichtet. In einem zweiten Schritt werden die Holzstützen und Unterzüge, nach Einfügen einer Passschalung (zwischen den Stützen), kraftschlüssig mit den Holzstützen ausbetoniert. Auf die Sekundärbalken werden Bresta-Element-Decken aufgelegt. Die Verbund-Decke wird direkt mit den Sekundärunterzuge zusammen erstellt. Die vorfabrizierten Fassadenelemente aus Holz, wie auch die Stahl-Glas-Fassade, die in grosser Stückzahl vorkommen, werden nachträglich an der Konstruktion angebracht.

Nutzungsszenarien

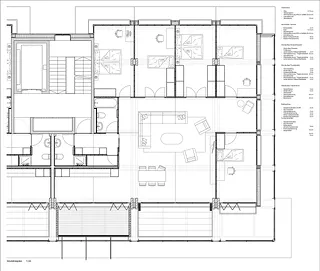

Das Gebäude kann sowohl als Wohn- wie auch als Bürobau genutzt werden. Es ist auch möglich, dass beide Nutzungen auf dem gleichen Geschoss stattfinden können. Die Geschossfläche (circa 1500 Quadratmeter) kann in acht Wohnungen von 90 bis 160 Quadratmetern unterteilt werden oder in Büroflächen von 30 bis 1500 Quadratmetern wobei jedes Büro an ein Treppenhaus anschliessen muss. Allen Benutzern steht eine grosszügige, gedeckte und offene Dachterrasse zur Verfügung, die nach Belieben untertrennt werden kann.

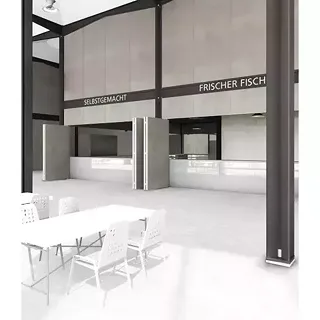

Ausdruck Innenraum

Das Holz wird bei der Konstruktion, wie auch bei der Aussenwand sichtbar gelassen. Weitere Holzelemente, wie die Balkone oder die Fenster sind in Weiss gestrichen und vermitteln zwischen dem Holz und den Holzwerkstoffplatten der Holzwände. Die aussteifenden Treppenhäuser und der Verbundbeton werden roh gelassen. Als Bodenbelag dient ein abtaloschierter Hart-Zement-Überzug.

Gebäudetechnik

Der Bodenbelag beherbergt die Bodenheizung. Die sonstigen Installationen werden in den Büros sichtbar gelassen und in den Wohnungen falls nötig mit abgehängter Decke kaschiert. Die Wasserleitungen werden so kurz wie möglich gehalten, sodass alle Nasszellen und Küchen sich in der Nähe der Steigzonen bei den Treppenhäusern befinden. Für die Haustechnik sind Räume in der Attika, wo sich auch Hybridkollektoren befinden, vorgesehen und falls notwendig auch im Keller. Es ist primär keine Lüftung vorgesehen, da ein Querlüften möglich ist. Falls gewünscht kann sie im Deckensystem eingebaut werden. Die Abluft der WCs wird über ein Vorwandsystem gelöst.

Next Generation Projekt eingereicht von: Claudia Meier